断水でトイレが流れない!正しい流し方と応急対応まとめ

災害や工事などによる断水時、私たちが真っ先に困るのが「トイレ」です。

飲み水や食料の備蓄は意識していても、トイレの対策を忘れている人は意外と多く、いざという時に「水洗トイレが使えない!」という状況に直面します。

この記事では、断水で水洗トイレが流れなくなる原因、バケツでの応急処置法、さらに水なしで使える非常用トイレの選択肢まで、一般家庭向けにわかりやすく解説していきます。

災害が起きた時でも安心して過ごすために、正しい知識と備えを今のうちに確認しておきましょう。

断水時に「水洗トイレが流れない」原因とは?

断水すると、水洗トイレは基本的に機能しなくなります。

これは単に「水が出ない」だけではなく、トイレの構造上の理由や、下水道の状態にも関係してきます。

ここでは、断水時にトイレが流れなくなる原因を詳しく見ていきましょう。

断水=タンクに水が溜まらない/水圧がない

水洗トイレは、上部のタンクに一定量の水が自動的に溜まり、その水を一気に流すことで排泄物を押し流す仕組みです。

しかし断水が起きると、

- タンクに水が供給されないため、そもそも水が流れない

- 水圧がなくなり、タンクに水を入れても勢いが不足して流れない という状態になります。

また、最近の節水型トイレや全自動トイレの中には、水圧を利用して流すタイプや電動ポンプ式のタイプもあり、断水や停電の影響を受けやすくなっています。

つまり、タンクの水が一度なくなると、補充ができない限りトイレを使えなくなるのです。

地震・台風で下水道が壊れているケースも

もう一つ見落としがちなのが、「下水道の損傷」です。

地震や台風による地盤のずれ、浸水、マンホールの破損などにより、下水道そのものが使えない状態になっていることもあります。

この場合、仮にバケツで水を流したとしても、

- 排泄物が逆流する

- 下水管が詰まって室内に漏れる といった深刻な被害につながるリスクがあります。

そのため、断水時には“上水道だけでなく下水道も安全かどうか”を確認することが大切です。

市区町村が発信する防災情報をチェックし、「下水使用可」と出ていない場合は、水洗トイレの使用は避けましょう。

断水時の応急処置|トイレをバケツで流す方法

突然の断水時、水洗トイレが使えなくなると非常に困ります。

しかし、タンクに水が供給されなくても、バケツを使った「手動洗浄」で応急的に流す方法があります。

この方法を知っておくだけで、いざというときに慌てずに対応できます。

ただし、誤ったやり方は詰まりや逆流の原因にもなるため、正しい手順と注意点を理解しておくことが非常に重要です。

このセクションでは、バケツを使ったトイレの手動洗浄方法と、その際に気をつけるべきポイントを解説します。

水をバケツで便器に流す「手動洗浄」の手順

断水中でも、便器本体や下水管が健全であれば、バケツで水を流すことで汚物を流すことができます。

以下がその手順です。

1. 10リットル前後のバケツを用意

できれば水が一気に注げる丈夫なバケツを使いましょう。水の量は1回あたり6〜10リットルが目安です。

2. 便器に直接水を注ぐ

タンクに水を入れるのではなく、便器の中心に向かって一気に注ぎ込むようにします。そうすることで、水圧により排水トラップを越えて汚物が下水管に流れます。

✅ ポイント:ゆっくり注ぐのではなく「勢いよく」水を落とすのがコツ!

3. ペーパーや汚物が流れたか確認

水の勢いが足りないと、汚物やトイレットペーパーが流れ残ることがあります。必要に応じて2回目のバケツ投入を。

4. 排水音や渦巻きが発生すれば成功

通常の水洗トイレと同じように「ゴボゴボッ」という音と渦が生じれば、正しく排水されたサインです。

応急用の水はどこから?

・お風呂の残り湯

・雨水(フィルターやバケツで簡易濾過)

・川や池の水(最終手段として)

ただし、いずれも直接手に触れないように手袋を着用し、使用後はしっかり手洗い・消毒を行いましょう。

やってはいけない注意点(詰まり・逆流リスク)

バケツ洗浄は便利ですが、やり方を間違えるとトイレが詰まったり、逆流してしまうリスクもあります。

以下のような注意点を守りましょう。

❌ タンクに水を入れるのは非推奨

断水中に無理やりタンクに水を入れてレバーを回すと、タンク内の部品やバルブが壊れてしまうことがあります。また、正常な水圧がかからず汚物が流れないことも。

❌ 少量の水をチョロチョロ流すのは逆効果

勢いが足りないと、汚物が便器内で滞留し、詰まりの原因に。一気にドバッと注ぐのが正しい方法です。

❌ 便器が詰まっていると逆流の危険も

汚物や異物でもともと排水経路が詰まり気味の状態で水を流すと、逆流や溢れのリスクがあります。排水状態が悪い場合は水なしトイレの使用(後述)を検討しましょう。

❌ 汚水が飛び散らないように工夫を

勢いよく水を注ぐ際には、水はねや菌の飛散にも注意が必要です。便座のフタを軽く閉じて注ぐ、マスク・手袋を着用するなどの工夫が衛生的です。

✅ 手動洗浄はあくまで「短期間の応急処置」

この方法は、数日程度の断水時には有効ですが、長期的には水の確保が難しくなったり、下水処理が追いつかなくなる可能性もあります。

そんなときに備えて、次のセクションでは「水を使わない非常用トイレ」の活用法をご紹介します。

非常時に役立つ「水なしトイレ」の選択肢とは?

断水時や災害時、もっとも困るのが「トイレが使えない」こと。

バケツで流す方法もありますが、水が不足していたり、下水が機能していないときには使えません。

そんなときに活躍するのが、水を使わずに排泄処理ができる「水なしトイレ」です。

「簡易トイレ」「非常用トイレ」「携帯トイレ」などと呼ばれるこれらのアイテムは、備えておくことで家族や自分を守る心強い味方になります。

ここでは、非常時におすすめの水なしトイレの種類と使い方、そして「なぜ今のうちに備えるべきなのか」について、わかりやすく解説します。

簡易トイレ・非常用トイレの種類と使い方

水を使わずに排泄物を処理できるトイレには、いくつかのタイプがあります。

ここでは代表的な3種類をご紹介します。

① 凝固剤タイプ(非常用トイレ)

もっとも一般的で備蓄に向いているタイプです。

バケツや便器の中に排便用の袋をセットし、排泄後に凝固剤を振りかけて固める仕組みです。

- ✅ 凝固剤が尿や便をゼリー状に固めるので、においが広がらず衛生的

- ✅ 使用後は袋ごと廃棄できるため、片付けも簡単

- ✅ 長期保存が可能(10年〜15年保存対応の商品も)

☞ 家庭用備蓄として最も人気があり、自治体や企業のBCPでも採用されている形式です。

② 吸収パッド・シートタイプ(介護・車中泊向け)

おむつのような吸水ポリマーを内蔵したパッドで、排泄物を吸収・消臭します。

主にポータブルトイレや簡易便座と併用されます。

- ✅ 高齢者や介護が必要な家庭におすすめ

- ✅ 車中泊やテント内でも安心して使える

ただし、長期保存には向かない商品もあるため、備蓄目的の場合は要注意です。

③ 組み立て式簡易便座タイプ(アウトドア向け)

軽量の段ボールやプラスチックでできた折りたたみ式の便座に、袋と凝固剤を組み合わせて使用します。

コンパクトに持ち運べるため、アウトドアや車載用に便利です。

- ✅ 避難所やキャンプでのプライバシー対策にも◎

- ✅ ただし、耐久性には限界があり、長期間使用には不向き

災害用トイレの備えがあると安心な理由

災害時に水なしトイレを備えておくことは、命を守るだけでなく、ストレスの軽減や感染症の予防にも直結します。

✅ なぜ備えるべきか?

- 避難所や仮設トイレは数が限られている → 特に女性や子ども、高齢者には「安心して使えるトイレ」が必要です

- 衛生環境が悪化すると感染症リスクが急上昇 → ノロウイルス・O-157などは排泄物から拡がることも

- トイレを我慢すると、体調不良や尿路感染症に繋がる → 特に高齢者は排尿を我慢しがちで、命の危険にもなりかねません

✅ どれくらい備えておくべき?

内閣府のトイレ対策ガイドラインでは「1人1日5回 × 3日=15回」が最低ラインとして推奨されています。

- 2人家族:30回分

- 4人家族:60回分

- 企業・学校・施設:人数×3日×5回分が目安

☞ これに加えて、来客や近隣住民の避難なども想定すると、「100回分セット」で備えておくと安心です。

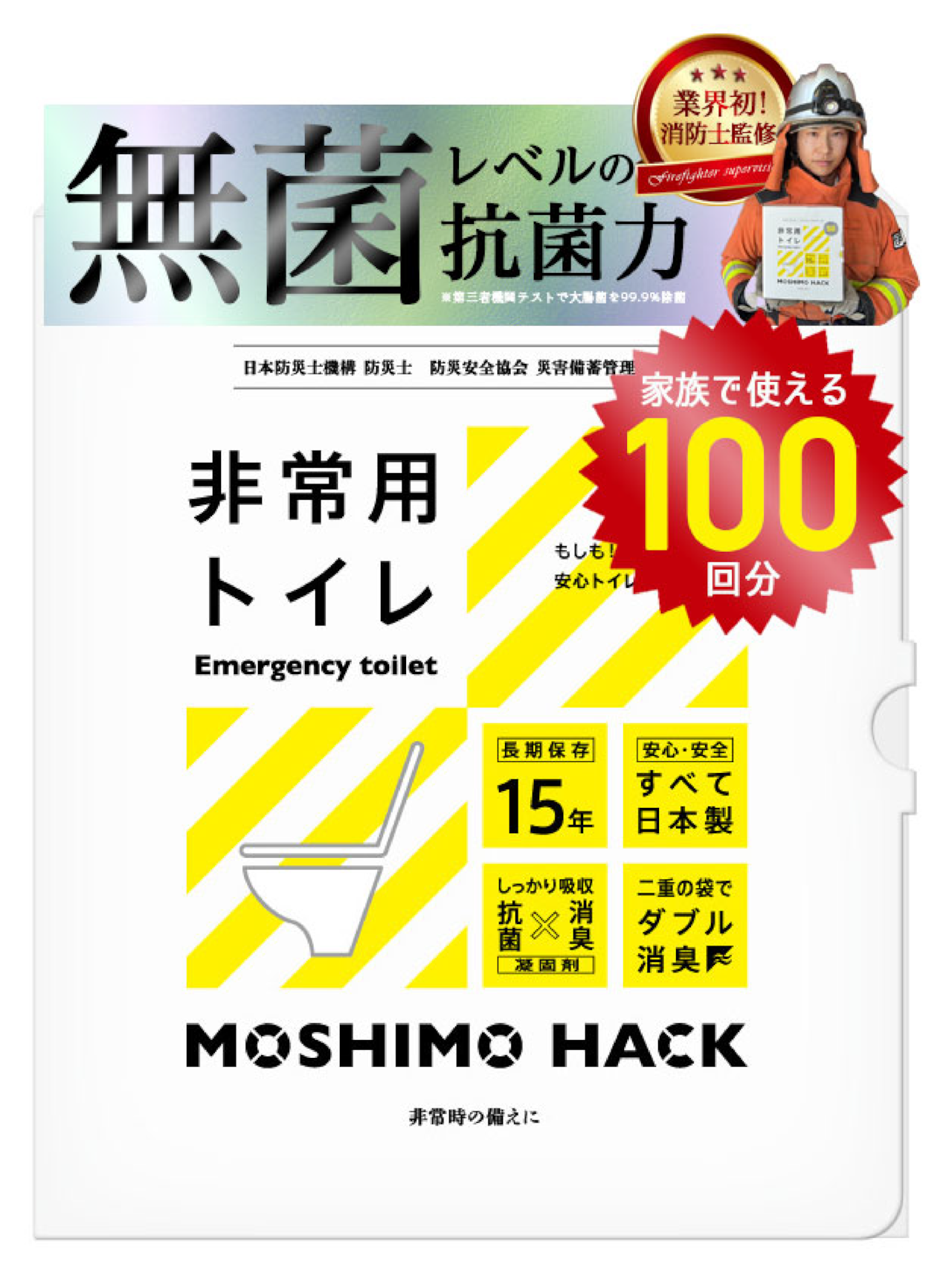

✅ MOSHIMOHACKの非常用トイレなら

- 15年保存対応の高性能凝固剤使用

- 消臭・抗菌効果付きで衛生的

- コンパクトな箱入りで収納しやすい

- 法人対応・大口注文も可能

災害は“いつか”ではなく、“いつでも”起こるもの。

「備えておいて本当によかった」と思える日は、きっとやってきます。

- 6,980円 [税込]

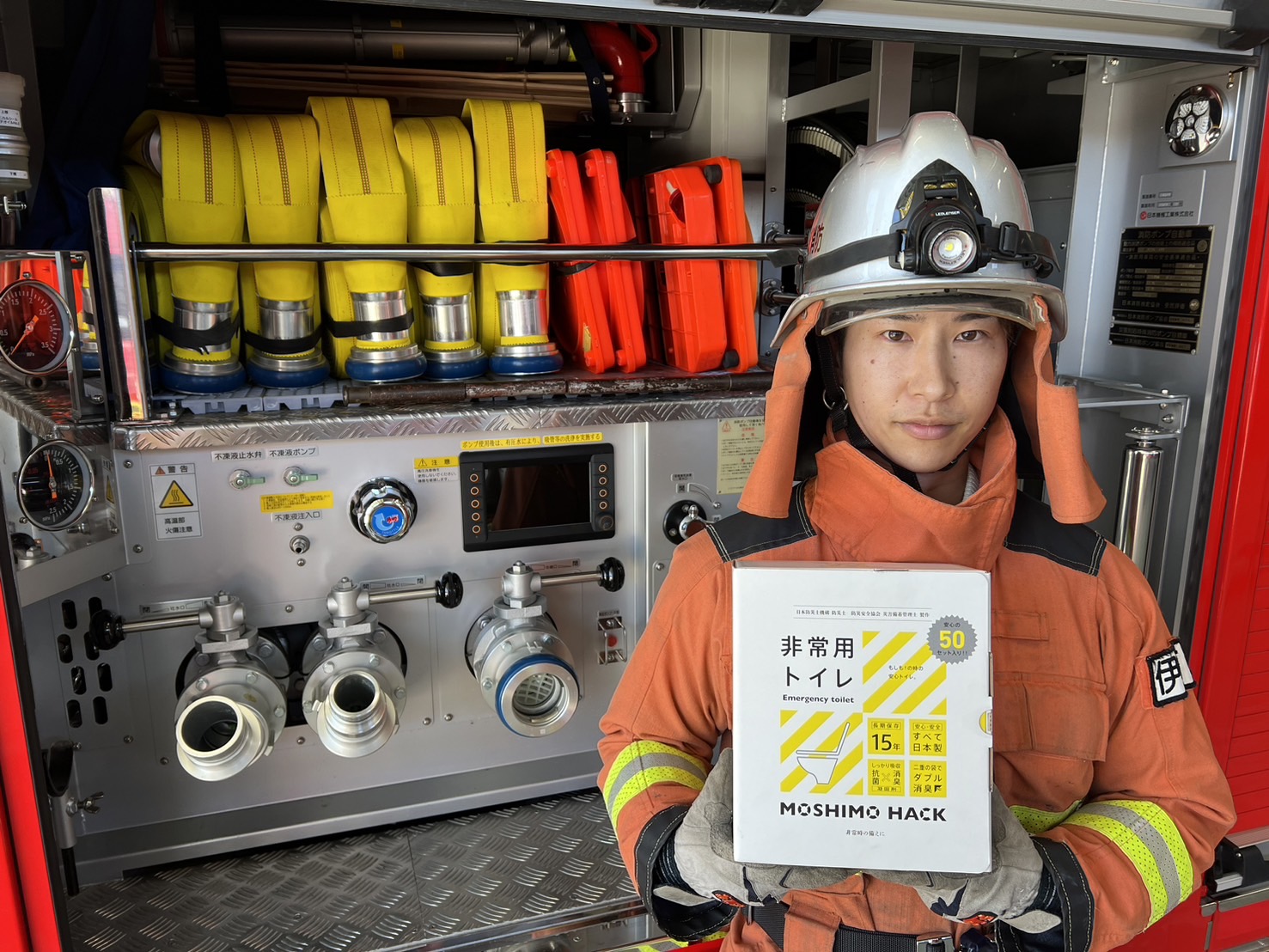

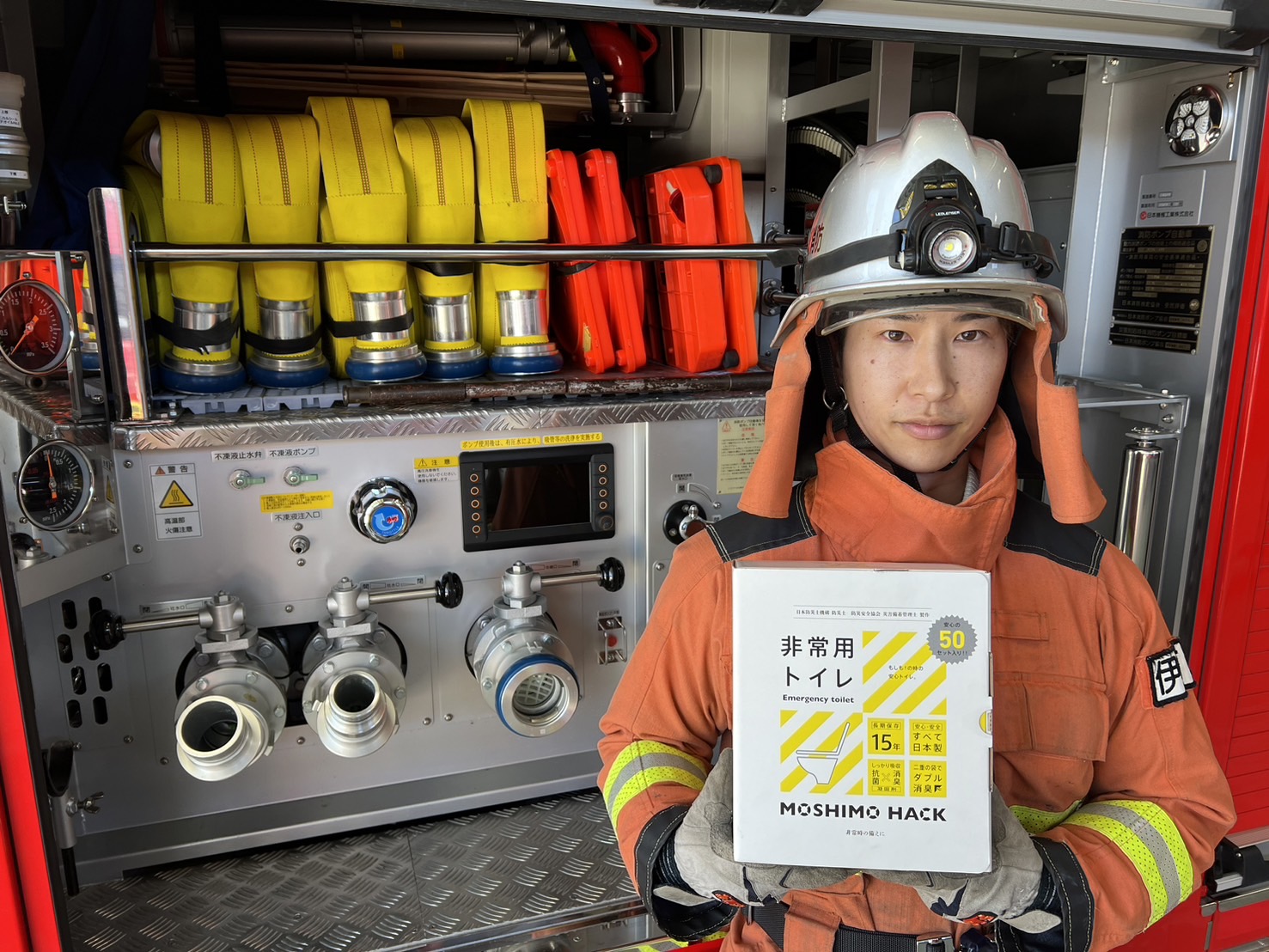

史上初!消防士監修の災害用トイレ 大地震発生時、「断水」によってトイレが使用不可に…!そんなときに役立つのが非常用トイレ! MOSHIMOHACK 非常用トイレは、予期しない緊急時に私たちの生活を守るためのアイテムです。この製品は100回分の使用が可能。コンパクトに収納できるため、ご家庭の備蓄に最適です。使い方はシンプルで、特別な準備は不要。必要な時にサッと取り出して、安心して利用することができます。デザイン性も配慮されており、目立たずスマートに保存できるため、導入しやすいのが特徴です。 …

断水が長引くときのトイレ対策Q&A

災害時の断水は、1日2日では終わらず、1週間以上続くケースも少なくありません。

そんな中で、トイレの確保と衛生管理は生活を守る重要課題です。

ここでは、断水が長期化したときに多くの人が疑問に感じる「水の確保」や「衛生管理」について、Q&A形式でわかりやすく解説します。

Q1:飲み水・生活用水をどう確保する?

A:まず優先すべきは「飲み水の確保」です

断水時は、トイレや洗濯などの生活用水よりも、命を守る“飲み水”の確保が最優先です。

✅ 飲み水の確保方法

- ペットボトル水の備蓄(※1人1日3L × 7日分が目安)

- 給水所での配布(自治体の案内を確認)

- 雨水のろ過利用(煮沸や浄水フィルターと併用)

✅ 生活用水(トイレ流し、手洗いなど)

- お風呂の残り湯をバケツに取っておく

- 簡易水槽やポリタンクにためておく

- 水なしトイレで生活用水の使用を極限まで減らす

☞ MOSHIMOHACKの非常用トイレのように「凝固剤+排便袋タイプ」のトイレを使えば、そもそも水を使わずにトイレ問題を解決できます。

Q2:トイレ以外に気をつけるべき衛生リスクは?

A:断水=衛生リスクが急上昇します。トイレ以外の感染症対策も重要です。

水が使えない状況では、手洗いや掃除、洗濯ができず、生活環境が一気に不衛生になります。

特にトイレ周辺や手指の汚れは、感染症の原因になります。

✅ 気をつけたい衛生リスク

- ノロウイルスやO-157などの経口感染

- 食中毒(手指の汚れ、まな板の洗浄不足)

- 雑菌の繁殖(トイレ、排泄物、ゴミの放置)

✅ 衛生管理のために備えるもの

| 分類 | 推奨アイテム |

|---|---|

| 手指消毒 | アルコールジェル・ウェットティッシュ |

| 排泄物処理 | 凝固剤+防臭袋・使い捨て手袋・マスク |

| 清掃・除菌 | 次亜塩素酸水スプレー・キッチンペーパー |

| 衣類管理 | ドライシャンプー・着替え・圧縮袋 |

✅ トイレまわりは特に注意

排泄物が溜まった袋は密閉して速やかに処理し、臭気や菌が漏れないように対策しましょう。

また、処理後の手洗いや手指の消毒も徹底を。

長期断水では「我慢する」「工夫する」だけでは限界があります。

最初から水なしで使えるトイレ環境を整えておくことが、結果的に一番の近道なのです。

まとめ|断水時でもトイレの不安を減らすためにできること

災害による断水は、「飲み水」や「調理水」だけでなく、生活の根幹を支える“トイレ”に深刻な影響を及ぼします。

実際に被災経験者の多くが「最も困ったのはトイレだった」と振り返るほど、排泄環境の確保は重要です。

この記事では、以下のような観点から対策を紹介してきました。

- 水洗トイレが使えない原因と注意点

- バケツを使った応急処置のやり方

- 簡易トイレ・非常用トイレの種類と選び方

- 長期断水に備えるための水・衛生管理Q&A

断水時のトイレ対策は「その場しのぎ」ではなく、平時からの備えが鍵になります。

✅ 特におすすめしたいのが、「水なしで使える非常用トイレセット」の常備です。

たとえば、MOSHIMOHACKの非常用トイレシリーズのように、

- 凝固剤+排便袋+処理袋の3点セット

- 長期保存(15年)対応

- コンパクトに備蓄可能 といったアイテムがあると、断水が起きても慌てずに済むようになります。

- 6,980円 [税込]

史上初!消防士監修の災害用トイレ 大地震発生時、「断水」によってトイレが使用不可に…!そんなときに役立つのが非常用トイレ! MOSHIMOHACK 非常用トイレは、予期しない緊急時に私たちの生活を守るためのアイテムです。この製品は100回分の使用が可能。コンパクトに収納できるため、ご家庭の備蓄に最適です。使い方はシンプルで、特別な準備は不要。必要な時にサッと取り出して、安心して利用することができます。デザイン性も配慮されており、目立たずスマートに保存できるため、導入しやすいのが特徴です。 …

🚽 水が使えない=トイレを我慢、ではありません!!!

水を使わずに、安全・衛生的に排泄できる準備こそが、防災の本質です。

今一度、家庭や職場の備蓄を見直し、「トイレの備え」までしっかり整えておきましょう。

万が一の断水時にも、あなたと家族の安心を守る備えとなるはずです。