防災ポータブル電源おすすめ7選|停電・災害時に役立つ容量・価格・信頼性を徹底比較!

災害時の停電は“電気のない不安”が一番つらい。

地震や台風などの自然災害による停電。

電気が使えない状況は、照明・スマホの充電・家族との連絡・情報収集など、日常のすべてを止めてしまいます。

特に夜間の停電は暗闇への不安感が増し、スマホのバッテリーが切れれば助けも呼べません。

そんなときに役立つのが「防災用ポータブル電源」です。

ポータブル電源とは、スマホのモバイルバッテリーをさらに大容量&多機能にした「持ち運べる蓄電池」。ACコンセントやUSBポートを備え、家電やスマホなどを複数同時に充電・給電できます。

最近では、家庭用の防災備蓄品としても注目されており、「どの容量を選べばいい?」「安全性や価格は?」といった疑問の声も増えています。

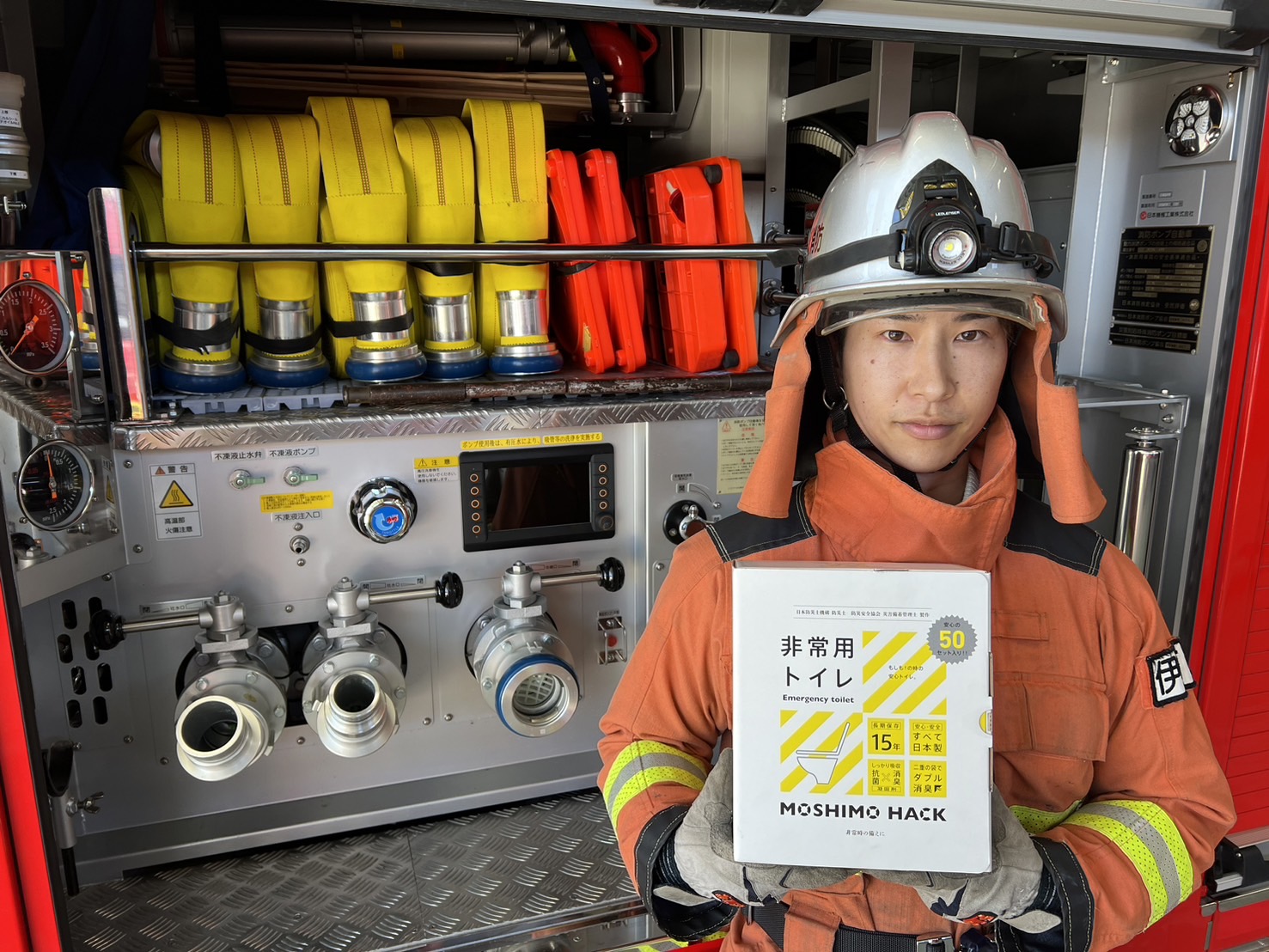

この記事では、防災士の目線で本当におすすめできるポータブル電源を厳選し、「用途別・価格別・容量別」に比較しながらご紹介します。

防災にポータブル電源が必要な理由|停電時の“命綱”になる備え

災害時に最も頼りになるのが「電気の確保」です。

停電が数時間で復旧すればまだしも、過去の地震や台風では3日〜1週間以上の停電が発生した例も多数あります。

照明が使えず真っ暗な夜を過ごすストレス、スマホが充電できず情報が断たれる不安、暖房・冷房が使えないことによる体調悪化…。

こうした状況下で「ポータブル電源」は、“家庭用ライフラインの仮設復旧装置”としての役割を果たします。

特に高齢者や乳幼児がいる家庭では、命に関わる電気機器(医療用機器、加湿器、保温器具など)を維持するためにも電源の備えは欠かせません。

また、ポータブル電源があれば炊飯器や電気ケトルなども使えるため、非常食の調理や湯沸かしといった面でも圧倒的に安心感が違います。

ここからは、どんなシーンで特にポータブル電源が役立つのかを具体的に見ていきましょう。

停電時のスマホ充電・情報収集に必須

災害発生時、真っ先に必要となるのが「正確な情報」と「連絡手段」です。

その中心を担うのがやはりスマートフォンであり、停電中でもスマホの電源を確保できるかどうかが、生死を分けるといっても過言ではありません。

SNSやニュースアプリ、防災アプリなどから得られるリアルタイムの災害情報、避難指示やライフラインの復旧状況、避難所の混雑状況なども、スマホがなければ把握できません。

また、家族や友人との連絡、救助要請、位置情報の共有などもスマホが命綱になります。

しかし、停電になるとスマホの充電ができなくなり、モバイルバッテリーも使い切れば情報は断絶されてしまいます。

ここでポータブル電源の出番です。

ポータブル電源の多くはUSBポートやAC出力を備えており、スマホを10回以上フル充電できるモデルも珍しくありません。

さらに、ノートパソコンやWi-Fiルーターを使いたい場合にも電源として活用できます。

加えて、ソーラーパネルを接続して充電可能なモデルであれば、長期停電でも電気を自力で“作る”ことができるのが大きな強み。

日中に太陽光でポータブル電源を充電し、夜にスマホやライトに使用する…という“自立型電力確保”が可能になるのです。

つまりポータブル電源は、スマホという「命の情報ツール」を絶やさないための、非常に重要な装備なのです。

関連記事:防災・災害時に必須!モバイルバッテリーの選び方と厳選おすすめBEST3【防災士解説】

電気ケトル・炊飯器が使える=非常食の調理が可能

災害時、食料の確保と同じくらい大切なのが「温かい食事をとること」です。

非常食は多くの場合、水やお湯を注いで戻すフリーズドライやアルファ化米が主流ですが、「お湯がない」「加熱できない」状況では、せっかくの備蓄も満足に活用できません。

ポータブル電源があれば、電気ケトルや小型炊飯器などの家電が使用可能になります。

お湯を数分で沸かしてカップラーメンやスープを用意したり、非常食のパックごはんを温めたりといった、被災時の「食の質」を劇的に向上させることができます。

特に寒い時期や、子ども・高齢者がいる家庭では、温かい食事の存在が安心感にも直結します。

また、食事だけでなく、赤ちゃんのミルク作りや薬の服用にもお湯が必要になる場面は多く、電気で加熱できるかどうかはQOL(生活の質)に大きく影響します。

なお、ポータブル電源で使用できる家電の種類は、電源の出力(W)によって変わります。

電気ケトルは600W前後、ミニ炊飯器は250W前後の電力を消費するため、最低でも500W以上の出力を持つモデルを選ぶのが望ましいです。

さらに、ポータブル電源のバッテリー容量(Wh)も重要で、出力だけでなく「何回まで使えるか」も購入時の判断材料になります。

災害時にあたたかいご飯を食べられる安心感。

それを可能にするのが、ポータブル電源の“調理家電対応力”なのです。

関連記事:非常食おすすめ12選|防災士が選ぶ“おいしい・長持ち・安心”な備え

扇風機・電気毛布で猛暑&寒さ対策

災害時に直面するのは、ライフラインの停止だけではありません。

真夏の猛暑や真冬の極寒といった「気温の過酷さ」も、命に関わる深刻なリスクです。

特に停電によってエアコンや暖房器具が使えなくなると、熱中症や低体温症といった健康被害のリスクが一気に高まります。

そこで役立つのが、ポータブル電源+小型家電の組み合わせです。

たとえば、夏であればUSB式扇風機やサーキュレーター。

消費電力が5〜30W程度と低く、ポータブル電源でも長時間使用できるため、暑さ対策として非常に効果的です。

また、エアコンが使えなくても風があるだけで体感温度は大きく変わり、熱中症のリスクを下げることができます。

冬であれば電気毛布や足元ヒーターがおすすめです。

特に電気毛布は消費電力がわずか40〜60W程度で済み、比較的低出力のポータブル電源でも長時間使える暖房器具として非常に重宝されます。

就寝中の寒さをしのげるだけでなく、体温の低下による免疫力低下や体調不良の予防にもつながります。

また、子どもや高齢者、ペットなど体温調節が苦手な家族がいる場合は、熱中症・低体温症の対策は最優先事項です。

災害は季節を選んでくれません。

だからこそ、「暑さ・寒さ」への備えをしておくことが命を守る鍵になります。

ポータブル電源があれば、冷暖房の完全代替とはいかなくても、“最低限の快適さ”を確保できるのです。

防災用ポータブル電源の選び方|用途・出力・容量・安全性で比較

ポータブル電源は「何となく良さそう」と感覚で選ぶと、いざという時に電力が足りなかったり、使いたい家電が使えなかったりといった問題が起こりがちです。

特に防災用途では、「どんな家電を」「何時間くらい使うか」によって、必要な性能が大きく変わります。

たとえば「スマホの充電だけできればOK」な人と、「炊飯器や電気毛布も使いたい」人とでは、求められる出力(W)や容量(Wh)がまったく違います。

また、蓄電方式(リン酸鉄リチウムなど)や安全装置の有無、持ち運びやすさ、防塵・防水性、充電スピードも重要な比較ポイントです。

ここでは、防災用ポータブル電源を選ぶ際にチェックすべき5つの観点を、順を追って解説していきます。

災害時に本当に役立つ1台を選ぶために、以下のチェック項目を見逃さないでください。

① 使用目的と使いたい電気機器を明確にする

ポータブル電源を選ぶ際に、最初に考えるべきなのは「何に使いたいか」です。

これは防災用途においても極めて重要で、使いたい電気機器の消費電力(W)や使用時間を想定することで、必要なスペックが具体的に見えてきます。

たとえば、スマートフォンの充電やLEDライトの点灯、ラジオの使用程度であれば、小型で軽量な容量200Whクラス・出力100W前後のモデルでも十分です。

しかし、電気ケトル(約1000W)や炊飯器(約400〜600W)、電気毛布(約40〜100W)などを使用したい場合は、1000W以上の高出力モデル+500Wh以上の大容量が必要になります。

さらに、家族構成や避難想定日数によっても必要容量は変わります。

たとえば「夫婦+子ども1人で3日間過ごす」ことを想定するなら、スマホ3台の充電だけでも1日あたり30〜50Wh×3人×3日=300〜450Whが必要になる計算です。

加えて照明、情報収集用のラジオ、ちょっとした調理器具も使うとなると、最低でも600Wh以上、できれば1000Wh前後のモデルが安心です。

ポータブル電源のパッケージには「スマホ〇回分」「LEDライト〇時間分」などの目安が書かれていますが、実際の使用ではロスが出るため、表記の7〜8割が目安と考えると良いでしょう。

特に防災用途では「1台で何役もこなせる」ことが求められるため、最初に使用目的と機器の消費電力をリストアップし、それに見合う出力・容量のモデルを選定するのが失敗しないポイントです。

② 出力(W数)は“使用したい家電の最大消費電力”で選ぶ

ポータブル電源選びで重要な指標のひとつが「定格出力(W)」です。

これは、その電源が継続して供給できる電力の上限を示しており、使用したい家電の最大消費電力(W)と一致または上回る必要があります。

たとえば、以下のような家電を使う場合には、それぞれに対応する出力が必要です。

| 家電の種類 | おおよその消費電力 |

|---|---|

| スマホ充電器 | 約10~20W |

| LEDライト | 約5~20W |

| ノートパソコン | 約45~100W |

| 電気毛布 | 約40~100W |

| 小型炊飯器 | 約400~600W |

| 電気ケトル | 約1000~1200W |

| ポータブル冷蔵庫 | 約60~100W |

たとえば、電気毛布を使いたいなら最低でも100W以上の出力が必要で、電気ケトルや炊飯器を使うなら1000W以上の高出力モデルを選ばなければなりません。

ここで注意すべきなのが「瞬間的な消費電力(サージ電力)」です。

電気機器の中には、起動時に一時的に大きな電力を必要とするものもあります。

そのため、ポータブル電源には「瞬間最大出力(ピーク出力)」も記載されており、サージに対応しているかどうかもチェックポイントです。

また、複数の家電を同時に使いたい場合は、合計出力が定格出力を超えないように注意が必要です。たとえば、ノートPCとLEDライトを同時に使うなら、合計で100W程度と見積もり、それに余裕を持ったモデルを選びましょう。

災害時に「電源があるのに使えない…」という事態を防ぐためにも、使用予定の機器の最大消費電力を確認し、それに見合った出力のポータブル電源を選ぶことが大切です。

③ 容量(Wh)は“家族構成と使用時間”を想定して選ぶ

ポータブル電源の「容量(Wh)」は、どれくらいの時間、どれくらいの電力を供給できるかを示す重要な数値です。

Wh(ワットアワー)とは、「1Wの機器を1時間使える電力量」のことで、たとえば500Whの電源なら「50Wの電気毛布を10時間」「スマホを約30回フル充電」できるといった目安になります。

防災用として選ぶ場合は、以下のようなポイントで必要な容量を計算するのがおすすめです。

🔹 【家族構成で分けて考える】

- 1人暮らしの場合:300~500Whでも十分 → スマホ・LEDライト・ラジオ程度なら数日使用可

- 2~3人家族:500~1000Whが安心 → スマホ充電に加えて電気毛布やノートPC、扇風機なども対応可能

- 4人以上の家庭:1000Wh以上が現実的 → 複数デバイスの充電や簡易調理にも対応

🔹 【停電時の“何時間持たせたいか”で逆算】

たとえば「100Wの家電を5時間使いたい」なら…

→ 100W × 5時間 = 500Wh が必要になります。

複数の機器を想定する場合は、それぞれのW数と使用時間を足し算して「合計Wh」を求め、それよりも20〜30%多めの容量を選ぶと余裕があります。

🔹 【停電の平均時間を知る】

日本国内の災害では、停電が復旧するまでの時間は平均で数時間〜1日程度が多いですが、大地震や大雨による広域停電では数日間に及ぶこともあります。

そのため、最低でも1日分の電力(500~1000Wh)、可能であれば2日分の容量(1000~1500Wh)を備えておくと安心です。

容量が大きくなるとサイズや重量も増えますが、車載保管や玄関備蓄であれば大容量モデルも十分選択肢に入ります。

「あともう少し容量があれば…」と後悔しないためにも、想定する使用シーンを具体的に考えたうえで選ぶことが大切です。

④ 出力ポートの種類と数を確認(USB/AC/DC)

ポータブル電源を選ぶうえで見落としがちなのが、「出力ポートの種類と数」。

どれだけ大容量でも、自分が使いたい機器に対応したポートが足りなければ意味がありません。

用途に応じた出力端子の確認は必須です。

🔹 【USBポート】スマホ・タブレット・LEDライト用】

防災時にもっともよく使うのがUSBポートです。

- USB-A:従来の一般的な端子。ほぼすべてのスマホに対応。

- USB-C:最近のスマホやノートPCに使われる新型端子。PD(Power Delivery)対応で高速充電可能。

- ✅ USBポートは合計2〜4口あると家族での使用も安心。スマホ・タブレット・モバイルWi-Fi・LEDランタンなど多用途に活躍します。

🔹 【AC出力(家庭用コンセント型)】家電を使いたいなら必須!

電気ケトル・電気毛布・扇風機などの家電を使うには、AC(100V)出力が必要。

- ✅ 「正弦波」対応かどうかを確認しましょう。 → 精密家電やパソコンは「正弦波」でないと故障リスクあり。

- ✅ 出力W数もチェック。炊飯器やドライヤーは1000W以上必要です。

- ✅ 複数台接続する場合は「2口以上」のAC出力があるモデルが便利です。

🔹 【DC出力】車載・12V製品に対応するなら

カーナビや一部のキャンプ用電気製品では、DC(12V)出力が必要になります。

- ✅ シガーソケット対応機器を使いたいならDC出力必須

- ✅ 車中泊や車内で電源を活用したい方には特に重要な要素

🔹 【出力ポートの数と同時使用の上限も確認】

- ポートが多くても「同時使用の合計出力」に制限がある場合もあります。

→ たとえば AC出力1000Wモデルでも、USB含めすべて同時使用時に制限がかかる機種も。

家庭でも職場でも災害時には複数人が同時に充電・使用するケースが多くなります。

「USBが足りない」「ACが1つしかなくて交代制…」とならないように、必要な機器の数・種類に合わせた出力ポートの構成をチェックして選びましょう。

⑤ 安全性・PSEマーク・バッテリーの種類にも注目

ポータブル電源は「電気を蓄えるバッテリー製品」である以上、安全性が最重要。

災害時に安心して使用するためには、発火・爆発・劣化のリスクが低い製品を選ぶことが絶対条件です。

特に以下の3つは必ずチェックしましょう。

🔹 【PSEマーク】は必須!法律で義務化されています

日本国内で販売されているバッテリー内蔵製品には、電気用品安全法に基づくPSEマークの表示が義務付けられています。

※経済産業省|電気用品安全法のページを参照ください。

- ✅ PSEマークがないポータブル電源は法律違反の可能性あり

- ✅ Amazonや輸入製品で稀にPSEマークなしの製品が流通しているため注意

- ✅ 本体または説明書に「PSEマークあり」の記載を必ず確認しましょう

🔹 【バッテリーの種類】は「リン酸鉄リチウム」がおすすめ

現在主流のバッテリーには以下の2種類があります。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| リチウムイオン電池(Li-ion) | 一般的。軽量で高出力。ただし発火リスクはやや高め。 |

| リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4) | 長寿命・高安全性・熱安定性が高く、過充電にも強い。重さはややあるが◎。 |

特に家庭や企業の長期備蓄用としては「リン酸鉄リチウム電池」搭載モデルが理想的。

10年以上使える寿命・高温でも膨張しにくい構造で、災害時にも安心して使えます。

🔹 【保護機能(BMS)・冷却機構の有無】も要チェック

信頼性の高いポータブル電源には、過充電・過放電・過電流保護(BMS)が内蔵されています。

- ✅ 過熱や異常電流を自動的に遮断してくれるので、万が一の事故を防げます

- ✅ 放熱ファンや温度センサー付きの製品は、連続使用時でも安全性が高まります

🔹 【ブランド信頼性も安全性に直結】

万が一の不具合やリコール対応、長期サポートを考えると、実績のある国内外メーカー製品が安心。

Jackery・Anker・EcoFlow・JVCなどは国内での実績も豊富でおすすめです。

災害時に使うポータブル電源だからこそ、性能よりもまず「安全性」で選ぶこと」が大前提。

PSEマーク・バッテリーの種類・保護機能・ブランドの信頼性まで、しっかりチェックして選びましょう。

防災士おすすめ!買って後悔しないポータブル電源7選

災害時に本当に頼れるポータブル電源とは、単に「容量が多い」「有名ブランド」といったスペック頼みではなく、「必要な機器を確実に動かせる信頼性」「家族構成に合ったバッテリー容量」「安全基準への適合」「保管しやすさ」など、多角的な視点から選ぶ必要があります。

特に防災用途では、“備蓄しやすく、安全に使えること”が重要です。

この記事では、防災士の視点から防災リュック・家庭用・女性や高齢者でも使いやすいモデルまで、Amazonで購入可能な実在製品の中から厳選した「7機種」を紹介します。

ポータブル電源選びに悩んでいる方は、以下のラインナップから使用目的に合った1台をぜひ見つけてみてください。

- Jackery ポータブル電源 240

- Jackery ポータブル電源 400

- EcoFlow RIVER2 Pro

- Anker PowerHouse 300(C300)

- Anker PowerHouse 1000(C1000)

- JVC ポータブル電源 BN-RB10-C

- PowerArQ2(Smart Tap)

① Jackery ポータブル電源 240

家庭防災用の“最初の1台”におすすめの軽量モデル。

Jackery(ジャクリ)のエントリーモデル「ポータブル電源 240」は、コンパクト・軽量・実用的という3拍子揃った、防災初心者にもぴったりのポータブル電源です。

重量は約3.2kgと片手で持ち運べるサイズ感で、収納や持ち運びのストレスも少なく、防災リュックや棚などにすっきり収まります。災害時に最低限ほしいスマホの充電、LEDライトの使用、扇風機の稼働などには十分なスペックです。

バッテリー容量は256Wh(67,200mAh)で、スマホなら約20回、LEDライトなら50時間以上連続点灯が可能。

USB×2、AC×1、DC×1の出力ポートを備えており、複数デバイスを同時に使用することもできます。もちろんPSEマーク付きで安全性も◎。

非常食や水などと一緒に「防災三種の神器」として、自宅に1台備えておくことで、停電時の情報収集・通信・照明などが確保でき、被災時の不安を大きく軽減できます。

✅ 主な仕様

- 容量:256Wh(67,200mAh)

- 出力ポート:AC×1、USB-A×2、DC×1

- 重量:約3.2kg

- サイズ:23 x 13.2 x 16 cm

- PSE認証済み

✅ こんな人におすすめ

- 「まずは1台備えておきたい」という防災初心者

- スマホ・LEDライト・ラジオなど軽電力機器をメインに使う家庭

- 軽くてコンパクトなモデルを探している女性・高齢者にも◎

👉 Jackery ポータブル電源 240 – Amazon商品ページを見る

② Jackery ポータブル電源 400

スマホも家電もバランスよく使える“中容量モデル”

「Jackery ポータブル電源 400」は、非常時でもスマートフォンから小型家電まで、幅広く使える防災向け中容量モデルです。

Jackeryのポータブル電源シリーズの中でも特にバランスが良く、家庭の備えとして安心感のある1台です。

容量は400Wh(110,000mAh)で、スマホなら約30回、ノートパソコンなら6回程度の充電が可能。LEDランタンや扇風機、電気毛布、小型テレビなども動かせるため、停電時でもある程度の生活機能を維持することができます。

AC出力は1口(最大200W、瞬間最大400W)で、USB-A出力が2口、DC出力も1口装備。

USBポートで複数の端末を同時に充電したり、ACコンセントで家電を使用したりと、「実際に使えるシーンが多い」ことが最大の魅力です。

また、約4.1kgという軽量設計で、女性や高齢者でも持ち運びしやすい点も高評価。防災用としてはもちろん、キャンプや車中泊などでも使いやすいサイズ感です。

✅ 主な仕様

- 容量:400Wh(110,000mAh)

- 出力:AC×1(200W)、USB-A×2、DC×1

- 重量:約4.1kg

- サイズ:23 x 14.2 x 20 cm

- PSE認証あり

✅ 特徴まとめ

- 中容量でスマホ~小型家電まで対応可能

- 停電時に電気毛布・扇風機が使える実力

- コンパクト&軽量で防災リュックにも収納可能

- Jackeryブランドの信頼性とサポート体制も安心材料

👉 Jackery ポータブル電源 400 – Amazon商品ページを見る

③ EcoFlow RIVER2 Pro

高速充電&高出力が魅力!防災から日常使いまで対応

「EcoFlow RIVER2 Pro」は、“非常時でもストレスなく使える”高性能ポータブル電源として、防災士からも高く評価されるモデルです。

最大の特徴は、驚異の高速充電性能と高い出力能力。停電時や災害時でも「すぐに電力が必要」という場面で頼れる1台です。

まず注目すべきは、1時間以内で満充電が可能な「超高速AC充電」。たとえば台風接近前や地震後の避難前など、短時間で充電を済ませたいときに非常に便利です。これはEcoFlow独自のX-Streamテクノロジーによるもので、他社製品と比べても圧倒的な充電スピードを誇ります。

容量は768Whと大きめで、スマホやタブレットはもちろん、電気毛布・扇風機・小型炊飯器・LED照明などを同時に使用可能。

最大出力は800W(X-Boost使用時は最大1600W)と、消費電力の高い家電にも対応できる拡張性があります。

さらに、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)を採用しており、3000回以上の充放電が可能。

つまり10年以上の使用寿命が期待でき、防災用途として長期備蓄に適しています。

✅ 主な仕様

- 容量:768Wh

- 出力:AC×4(最大800W)、USB-A×2、USB-C×1、DCポート×1

- バッテリー寿命:3000サイクル以上(LiFePO4)

- 重量:約7.8kg

- サイズ:270×260×226mm

- 急速充電:約70分で満充電

✅ 特徴まとめ

- 停電直前でも安心の超高速充電(1時間以内)

- 小型家電も安心して使える800Wの高出力

- 長寿命&高安全性のリン酸鉄バッテリー採用

- 防災・アウトドア・在宅ワークなど幅広く活用可能

👉 EcoFlow RIVER2 Pro – Amazon商品ページを見る

④ Anker Solix C1000 Portable Power Station

大容量・高出力で家庭家電もOK!信頼のAnker製モデル

「Anker Solix C1000」は、スマホアクセサリーで有名なAnker(アンカー)社が手がける本格的なポータブル電源。

災害時の備えとしてはもちろん、アウトドアや在宅ワーク時のバックアップ電源としても非常に優秀なモデルです。

この製品の大きな特徴は、容量1056Wh・出力1500Wというパワフルスペック。この性能があれば、電気毛布・電子レンジ・ケトル・ミニ冷蔵庫・ノートPCなど多くの電化製品を複数同時に使用可能です。特に家族全員が避難生活を送る場面では、このクラスの容量があると安心感が違います。

また、充電速度も非常に優秀で、最短58分で80%まで充電できる急速充電機能を搭載。

停電が発生する直前の“駆け込み充電”にも対応できるのは、防災用途として非常に大きな利点です。

さらに、バッテリーには高耐久の「リン酸鉄リチウム(LiFePO4)」を採用。

一般的なリチウムイオン電池と比べて4倍以上の長寿命(約3000回の充放電サイクル)を誇り、長期備蓄にぴったり。

もちろん、PSE認証済みで安全性も◎です。

✅ 主な仕様

- 容量:1056Wh

- 出力:最大1500W(ピーク3000W)

- 出力ポート:AC×6、USB-A×2、USB-C×2、シガーソケット×1

- 急速充電:約58分で80%

- 重量:約12.9kg

- サイズ:376×205×250mm

- バッテリー:リン酸鉄リチウム(LiFePO4)、3000サイクル以上

✅ 特徴まとめ

- 大容量×高出力で家庭用家電にも対応

- 超急速充電により災害前の準備もスムーズ

- 長寿命バッテリーで10年以上の備蓄も可能

- スマホアクセサリーで信頼のAnker製品

- 多彩なポートで家族全員のデバイスを同時充電可能

👉 Anker Solix C1000 – Amazon商品ページを見る

⑤ Anker Solix C800 Portable Power Station

コンパクトさと実用性を両立したAnkerの中容量モデル

「Anker Solix C800 Portable Power Station」は、信頼性の高いAnker製ポータブル電源の中でも、“家庭用・防災用のちょうどいいバランス”を実現したモデルです。

災害時はもちろん、アウトドアや車中泊、防災リュックへの収納など、幅広いシーンで活躍します。

本製品の魅力は、768Whのバッテリー容量と最大1200Wの出力。電気毛布・小型炊飯器・扇風機・ノートPC・スマホなどのデバイスを同時に稼働させるには十分なスペックです。さらに「サージ出力」は最大1600Wまで対応するため、起動時に大きな電力を必要とする家電にも安心して使用できます。

重量は約10.5kgと同クラスでは比較的軽量で、側面のハンドル付きで持ち運びも容易。

しかも、約58分で80%まで充電できる超急速充電に対応しており、停電前の緊急準備にも対応できます。

バッテリーは高耐久なリン酸鉄リチウム(LiFePO4)を採用。

サイクル寿命は3000回以上とされており、一般的なリチウムイオンよりも長持ち。

10年単位の長期備蓄にも安心して使える仕様です。

✅ 主な仕様

- 容量:768Wh

- 出力:最大1200W(サージ最大1600W)

- 急速充電:約58分で80%

- 出力ポート:AC×2、USB-A×2、USB-C×2、シガーソケット×1

- バッテリー種類:リン酸鉄リチウム(LiFePO4)

- サイズ:約34.3 x 20.3 x 26.4 cm

- 重量:約10.5kg

- PSE認証済み、安全基準クリア

✅ 特徴まとめ

- 家電対応のパワーと防災用途に最適なコンパクトさを両立

- リン酸鉄リチウムバッテリーで長寿命&高安全性

- 急速充電対応で停電前の準備も短時間で完了

- 多様な出力ポートで複数機器の同時使用が可能

- Ankerブランドならではの安心サポート付き

👉 Anker Solix C800 – Amazon商品ページを見る

⑥ JVCケンウッド ポータブル電源 BN-RB10-C

日本ブランドの安心感と大容量が魅力の定番モデル

「JVCケンウッド BN-RB10-C」は、防災・アウトドア・車中泊などあらゆるシーンに対応するハイスペックポータブル電源です。

国内メーカーによる安心の品質とサポートが魅力で、特に「初めて防災用にポータブル電源を買う」という方におすすめできるモデルです。

最大の特長は容量1,002Wh、出力1,000Wという、家庭用電源に近いスペックをコンパクトな筐体にまとめている点。スマホ約50台分の充電、電気毛布の連続使用、テレビや小型炊飯器も問題なく稼働可能です。特に寒冷地や冬場の災害時には、電気毛布などの暖房器具を安全に使えるのが非常に心強いです。

また、JVC独自の「電力管理システム」により、安全性も高く、過電流・過電圧・温度上昇時には自動で停止する設計になっています。

PSEマーク取得済みで、日本国内の安全基準にも適合。

バッテリーは三元系リチウムイオン電池を採用しており、一般家庭での数日間の停電対応にも適しています。

操作もシンプルで見やすい液晶表示付き。

日本語表記のパネルや説明書も、国内メーカーならではの配慮です。

✅ 主な仕様

- 容量:1,002Wh

- 出力:1,000W(ピーク2,000W)

- 出力ポート:AC×3、USB-A×2、USB-C×1、シガーソケット×1

- サイズ:約33.3×23.4×24.4cm

- 重量:約10.9kg

- バッテリー種類:リチウムイオン(三元系)

- 充電方式:ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル

- 安全性:PSE認証、各種保護回路搭載

✅ 特徴まとめ

- 大容量1,000Whで長時間の電力確保が可能

- JVCによる日本語サポート&高品質管理

- 複数家電の同時使用も安心の出力設計

- 見やすい液晶表示とシンプル操作

- 停電時の在宅避難にも強い一台

👉 JVCケンウッド BN-RB10-C – Amazon商品ページを見る

⑦ PowerArQ3 ポータブル電源 500Wh

見た目も性能も両立した“おしゃれ防災電源”の定番

「PowerArQ3」は、性能とデザイン性を兼ね備えた防災・アウトドア用ポータブル電源として非常に人気の高いモデルです。

特に「防災グッズもインテリアになじませたい」「家族で楽しく備えたい」という方にぴったり。

アウトドアブランドらしいミリタリーテイストの見た目で、リビングや玄関に置いても違和感がない点が高く評価されています。

容量は555Whと十分な防災向け仕様で、スマホ充電なら約30回以上、LEDランタンやサーキュレーターなども数日間使用可能。停電中の生活家電のバックアップとして、必要十分な電力を確保できます。また、最大出力は300W(瞬間最大450W)で、小型テレビや扇風機なども問題なく稼働できます。

出力ポートも豊富で、ACコンセント、USB-A、USB-C、DC出力、シガーソケットを網羅しており、家庭内のあらゆる機器に対応。

ソーラーパネル(別売)にも対応しており、長期停電にも対応可能な「エネルギー自給型」備えができます。

さらに、PowerArQシリーズは日本の正規代理店が販売・サポートを行っており、1年保証+延長保証(条件付き)もあります。

見た目だけでなく、安心して使える体制が整っているのも選ばれる理由です。

✅ 主な仕様

- 容量:555Wh

- 出力:定格500W/ピーク1000W

- 出力ポート:AC×2、USB-A×3、USB-C×1、DC×2、シガーソケット×1

- サイズ:約26.5 × 19.5 × 19.5 cm

- 重量:約6.0kg

- バッテリー:リチウムイオン(三元系)

- 充電方式:AC、ソーラー、シガーソケット

- 安全性:PSEマーク取得済、各種保護回路内蔵

✅ 特徴まとめ

- おしゃれなデザインで防災備蓄を日常に溶け込ませやすい

- 500Whで家庭防災には十分な容量

- ポート数が多く、家族全員のデバイスに対応可能

- ソーラーパネル対応で長期避難にも◎

- 国内サポート・保証付きで安心感あり

👉 PowerArQ3 555Wh – Amazon商品ページを見る

ポータブル電源は防災用に「家族分・使う場所ごと」に用意を

災害時にポータブル電源を1台持っていても、それだけでは不十分なケースがあります。

停電が長引くと、スマホ・照明・調理・医療機器など、家族それぞれが異なる用途で電力を必要とするため、「誰が優先的に使うか」で困る事態も発生します。

特に子どもや高齢者のいる家庭では、電気毛布や加湿器など命に関わる家電を使いたい場面も多くなるでしょう。

そのため、ポータブル電源は「家族の人数分、もしくは使用シーン別」に複数台を備えておくのが理想です。リビング用・寝室用・車載用など使用場所ごとに分けて配置することで、避難時の混乱や電源の奪い合いを避けられます。

また、防災以外にもアウトドア・キャンプ・ワーケーション用として日常的に使うことで、定期的な動作確認やバッテリー劣化の防止にもつながります。

大規模災害の備えとして、家族構成や生活スタイルに応じた複数台の備蓄計画を考えておくことが、真の「防災力アップ」に直結します。

玄関・寝室・車など、分散備蓄で“使える”電源に

ポータブル電源は「持っている」だけでは意味がありません。

災害時に本当に役立てるためには、いざという時すぐに取り出せて、使いたい場所で即稼働できるように備えることが大切です。

そのためには、自宅内の適切な場所に分散備蓄することが重要になります。

まず注目すべきは「玄関付近」。

停電直後は照明が消え、真っ暗な中での避難や荷物の準備が必要になる可能性があります。懐中電灯やランタンの電源として、すぐ手が届く位置に小型のポータブル電源を備えておくと安心です。また、玄関は避難時に持ち出しやすいため、防災リュックとセットで電源も置いておくと合理的です。

次に「寝室」も重要なポイントです。

災害は深夜に起きる可能性もあり、照明・スマホ充電・寒暖対策が必要になる場面では、寝室にポータブル電源を1台置いておくと非常に心強いです。特に高齢者や子どもがいる家庭では、寝室内に暖房器具や冷風機を繋げられるようにしておくと安心です。

さらに「車の中」も分散備蓄に適した場所の一つです。

災害時、車中避難を選択する人も多く、車にポータブル電源を常備しておくことで、スマホ・扇風機・小型冷蔵庫などの電源を確保できます。また、走行中に車から電源を充電できるモデルなら、長期停電中の“移動型電源”としても活用可能です。

このように、1ヶ所にまとめて保管するのではなく、「使用する可能性のある場所ごとに」「避難動線上に」配置することで、停電時にも慌てず、実際に“使える”備えになります。

ポータブル電源を無駄にしないためにも、分散備蓄という視点を意識して備えていきましょう。

医療機器・子どものケア用には“専用”を

災害時に命を守るうえで、特に優先度が高いのが「医療機器の電源確保」と「乳幼児・子どものケア」です。

家族の中に持病を抱えた高齢者や乳幼児がいる場合は、彼ら専用のポータブル電源を別途用意しておくことを強くおすすめします。

例えば、在宅酸素療法やCPAP(睡眠時無呼吸症候群用の機器)、吸引器、電動ベッド、電動車いすなどは、停電により電源が断たれると命に関わる場合があります。これらは家庭用コンセント(AC)で稼働することが多いため、AC出力対応かつ定格出力が十分なポータブル電源が必要不可欠です。使用する医療機器の消費電力を事前に確認し、それに見合った出力・容量の製品を選びましょう。

また、乳児や幼児がいる家庭では、ミルク用のお湯を沸かす電気ケトル、哺乳瓶消毒器、小型加湿器、空調機器(冷風機や電気毛布など)が使えると非常に助かります。これらも災害時にすぐ使用できるよう、子ども用のケアに特化した電源を1台確保しておくと安心です。

とくに注意すべきは「ポータブル電源の共有によるリスク」です。

家族で1台しかない電源をスマホ・ライト・調理・医療機器などで取り合う状況は、精神的にも大きなストレスとなりますし、最も必要な機器への電力供給が不安定になる可能性があります。

そのため、命に直結する用途に関しては、共用せず“専用”で確保することがベストです。

また、いざというときに使えないトラブルを避けるためにも、月1回程度の充電と動作確認を習慣化しておくとよいでしょう。

医療機器の場合、実際に電源接続して問題なく稼働するかを確認することが重要です。

ポータブル電源は「命のセーフティネット」として、単なる便利グッズではなく命を守る機器の一部と捉えることが大切です。

防災ポータブル電源を選ぶ前に知っておきたい注意点

ポータブル電源は、防災リュックに入れるライトやラジオと比べると高額なアイテムであり、選び方を間違えると「災害時に全く使えなかった…」という事態にもなりかねません。

購入する前に、必ずいくつかのポイントを押さえておくことが重要です。

たとえば「バッテリー切れで使えない」「保管中に劣化していた」「出力が足りず電子レンジが動かない」など、よくある失敗は“使う前の準備不足”と“機器の相性確認不足”に起因します。

このセクションでは、防災目的でポータブル電源を導入する前に必ず知っておくべき注意点を3つに分けて解説します。

購入前のチェックリストとして活用し、本当に“使える備え”を整えておきましょう。

事前の「充電&動作チェック」は必須!

防災用にポータブル電源を購入したら、まずやるべきことは「フル充電」と「実際に使ってみること」です。

未使用のまま保管してしまうと、いざ停電が起きたときに「電源が空だった」「機器がうまく動かない」という最悪の事態につながる恐れがあります。

多くのポータブル電源はリチウムイオン電池を使用しており、長期保管中も少しずつ自然放電していきます。購入時点でフル充電ではないことも多いため、まず自宅に届いたら100%まで充電し、その状態で一度使ってみましょう。

使うときに意識すべきチェックポイントは以下の通りです。

- ✅ 実際に家電(スマホ・扇風機・電気毛布など)をつないで電力が供給されるか

- ✅ 出力ポート(USB/AC/DCなど)がすべて正常に作動するか

- ✅ 操作方法やボタン配置が分かりやすいか(暗所でも使えるか)

- ✅ 充電時間や放電時間がスペックどおりか体感する

特に重要なのは、災害時に使用を想定している家電を一度はつないで動作確認をすることです。

たとえば電気ケトルや電子レンジは、ポータブル電源によっては出力不足で動作しないこともあります。

また、ソーラーパネル併用を考えている場合は、屋外での充電テストも必須。

季節や天候によって充電効率が変わるため、実際に使ってみることで「曇りの日でも10Wくらいは入る」「冬は時間がかかる」などの感覚を掴めます。

いざというときに慌てないためにも、“買って終わり”ではなく、“すぐに使える状態”にしておくことが防災の基本です。

月に1回程度は電源残量をチェックし、必要があれば充電し直すことも忘れずに習慣化しておきましょう。

保管場所は高温多湿を避け、年に1回点検を

ポータブル電源を防災用として長期間保管する場合、保管環境と定期点検の習慣がとても重要です。

バッテリーの劣化や突然の故障を防ぐためにも、置き場所や保管方法には細心の注意を払いましょう。

まず、保管場所の基本条件は以下のとおりです。

- ✅ 高温を避ける(直射日光・ストーブの近く・車内などNG)

- ✅ 湿度が高すぎない(結露やサビの原因になる)

- ✅ 風通しがよく、ホコリの少ない環境

- ✅ 子どもが勝手に触れない場所(安全性の確保)

例えば「押し入れの奥」「屋根裏部屋」「屋外物置」などは、夏場に高温になるリスクがあり注意が必要です。

特にリチウムイオン電池は高温に弱く、劣化・発火のリスクがあるため、室温が安定した室内のクローゼットなどに保管するのが理想的です。

また、バッテリー残量を定期的にチェックすることも必須です。

ポータブル電源は長期保管中でも自然放電します。残量がゼロの状態が続くと、再充電できなくなるリスクがあります。

防災士としておすすめする点検ルールは以下のとおり。

- ✅ 最低でも年1回は動作確認とフル充電を行う(理想は3〜6ヶ月に1回)

- ✅ 充電後は一度、実際の家電を使って通電確認をする

- ✅ ソーラーパネル併用の家庭は、日照下での発電確認もしておく

「ちゃんと備えていたのに動かなかった…」という悲劇を防ぐために、保管場所+点検習慣の2つが揃ってはじめて“使える備え”になります。

非常時に確実に機能させるためにも、スケジュール帳や防災カレンダーに“点検日”を登録しておくのもおすすめです。

ソーラーパネル併用で“完全オフグリッド”対策も◎

ポータブル電源は充電しておくだけでも災害時に役立ちますが、さらに強力な備えになるのが「ソーラーパネル」との併用です。

太陽光から電力を自家発電できる体制を整えることで、長期停電にも対応できる“完全オフグリッド対策”が可能になります。

たとえば、台風や地震による停電が数日〜1週間以上におよぶケースでは、蓄電池の容量だけでは不足することも。そのような事態でも、晴れ間さえあればソーラーパネルで再充電できるので、生活に必要な電力を“自給自足”できる体制が整います。

特に以下のような人・家庭には、ソーラーパネル併用を強くおすすめします。

- ✅ 小さな子どもや高齢者のいる家庭(冷房・加湿器・電気毛布が必須)

- ✅ 在宅医療機器やスマートフォンの長時間使用が必要な家庭

- ✅ 山間部・離島などインフラ復旧が遅れがちな地域に住んでいる人

ソーラーパネルを選ぶ際は、ポータブル電源のメーカーと“純正品”で組み合わせるのが基本です。

JackeryやEcoFlow、Ankerなどの人気モデルには、専用の折りたたみ式ソーラーパネルが用意されており、USB機器に直接給電できるタイプも存在します。

選ぶ際のポイントは下記の通り。

- ✅ ポータブル電源との対応(コネクタ形状・電圧)を確認

- ✅ 発電量(W数)と天候条件による充電時間を把握

- ✅ 持ち運びやすさ(折りたたみ/収納サイズ)

また、屋内から窓越しに充電するのは非効率なので、屋外で安全に展開できるスペースを確保しておくことも重要です。

災害時、ライフラインが絶たれても「太陽光があれば電気が使える」という安心感は大きなものです。

ポータブル電源×ソーラーパネル=“停電に負けない防災力”を、ぜひこの機会に検討してみてください。

まとめ|防災ポータブル電源は「電気の命綱」。今すぐ家庭に1台を!

災害時、「電気が使えるかどうか」は、生活の快適さだけでなく命を守るかどうかにも直結します。

停電が長引くなかで、スマートフォンの充電が切れ、情報が得られなくなること。

あるいは、電気が使えないことで食事の調理ができず、熱中症・低体温症のリスクが高まることも考えられます。

だからこそ、防災用のポータブル電源は“電気の命綱”として、ぜひ1台は家庭に備えておきたいアイテムです。

最近では、コンパクトかつ高性能な製品が増えており、女性や高齢者でも扱いやすいモデルも登場しています。

また、防災だけでなく、アウトドア・車中泊・キャンプなどの日常利用でも活躍してくれるため、コストパフォーマンスも抜群です。

家族の人数、使いたい電気機器、必要な稼働時間に合わせて、最適な1台を選ぶことが大切です。

そして、可能であれば家族分・使用場所ごとに分けて複数台備えておくことで、より高い防災力を実現できます。

「電気が止まったらどうする?」ではなく、

「電気が使える備えがある」という安心を、今から手に入れておきましょう。