防災・災害時に必須!モバイルバッテリーの選び方と厳選おすすめBEST3【防災士解説】

地震や台風、豪雨による停電は、突然私たちの生活を奪います。

特にスマートフォンは情報収集や安否確認の要でありながら、電源が切れてしまえばただの箱になってしまいますよね。

そこで重要となるのが「防災用モバイルバッテリー」「災害時用モバイルバッテリー」です。

普段のモバイルバッテリー選びとは違い、長期停電や非常時を想定したスペックが求められます。

本記事では、防災用に事前に備える観点と、実際に災害時に役立つ観点の両方から、防災士の立場で選び方やおすすめ製品を解説します。

大切な命と情報を守るために、必ずチェックしておきましょう。

なぜ防災にモバイルバッテリーが必要なのか?

災害時に電気が止まると、私たちが普段当然のように使っているスマートフォンも一気に「ただの機械」と化してしまいます。

スマホは避難情報や気象情報の収集、家族や友人との安否確認、SNSを通じた最新情報の入手など、命を守るための行動を支える必須ツールです。

しかし、停電が長期化すれば数時間から1日程度でバッテリーが切れてしまい、情報が途絶える危険性が高まります。

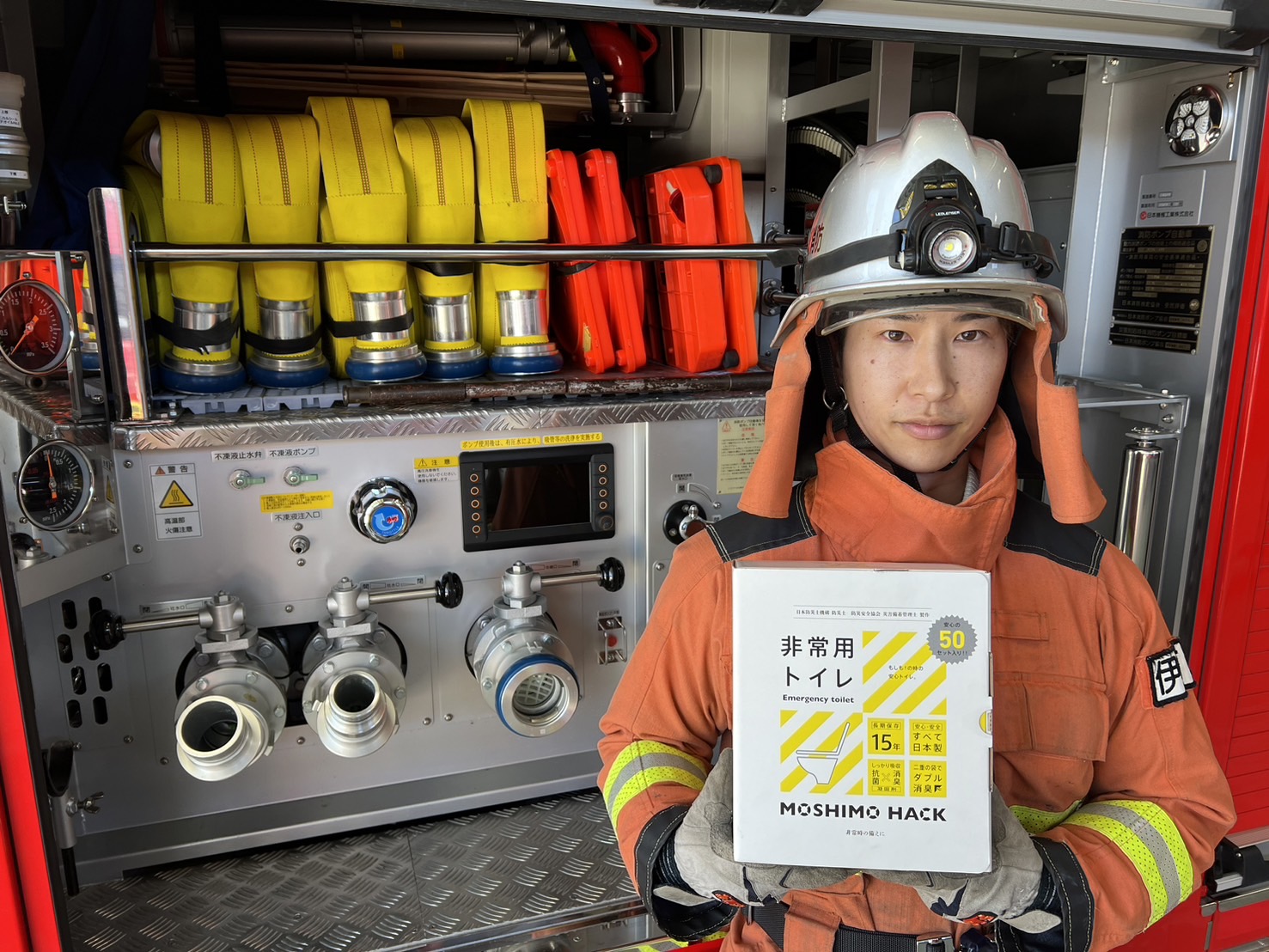

私は過去8年間、消防士としてさまざまな現場を経験してきましたが、電源がなくなることで不安や混乱が一気に拡大する場面を幾度となく目にしました。

ここでは、防災グッズの中でもモバイルバッテリーが「命綱」と言える理由を整理してお伝えします。

情報収集の手段としての重要性

スマートフォンがあれば、避難所の開設状況や気象庁の発表する災害情報をリアルタイムで確認できます。

実際に災害が発生した時、スマホがあれば避難所の開設状況や気象庁の発表する災害情報をリアルタイムで確認できます(例:気象庁 防災情報ページ)。

災害が発生した直後は、正確な情報を持っているかどうかが生死を分けることもあり、情報収集は非常に重要です。

停電時に直面するリスク

大規模な災害では停電が数日続くケースも珍しくありません。(参考:内閣府|大規模停電時の備え)

コンセントが使えず、近隣の充電スポットには人が殺到するため、思うように充電ができない事態に陥ります。

その結果「スマホが使えない=情報が途絶える」という深刻な問題に直面します。

災害現場で感じた電源確保の課題

消防士として活動していた時、現場で最も不安を大きくしたのは「電源がない」状況でした。

連絡や情報が遮断されると避難行動にも支障をきたします。

モバイルバッテリーはこうしたリスクを最小限に抑える、まさに防災の必須アイテムなのです。

災害時に役立つモバイルバッテリーの条件

防災用モバイルバッテリーは、日常使いの製品とは求められる性能が大きく異なります。

災害時には数日間にわたる停電やインフラ停止を想定しなければならず、単に「充電できれば良い」という発想では不十分です。

長時間利用に耐える容量や、コンセント以外の方法で電源を確保できる機能、家族でシェアできる利便性、安全性を保証する規格などが揃って初めて「災害時に本当に使える」製品と言えます。

ここでは、災害時に必要とされる条件をわかりやすく解説していきます。

大容量は必須条件

停電が数日に及ぶ場合、1回分の充電では到底足りません。

最低でも10,000mAh以上、可能であれば20,000mAhクラスのモバイルバッテリーを用意することで、繰り返しスマホを充電できる安心感が得られます。

代替電源の多様性

停電時にはAC充電が使えないため、以下のような代替手段にも対応していることが重要です。

- ソーラーパネル搭載:晴天時に発電可能

- 手回し発電:最終手段として最低限の電力を確保

- 乾電池対応:流通が復旧すれば調達が容易

複数人で使える出力ポート

家族やグループで避難生活を送る場合、複数台の端末を同時に充電できる製品が便利です。

USBポートが2つ以上あり、急速充電にも対応しているモデルを選ぶと効率よく運用できます。

耐久性と安全規格

災害時は屋外での使用も増えるため、防水性や耐衝撃性があると安心です。

また、日本で販売されるモバイルバッテリーは「PSEマーク」が義務付けられています。これがない製品は安全性に不安があるため避けましょう。

※PSEマークについて詳しくは「経済産業省|電気用品安全法(PSEマーク)」のページをご確認ください。

防災用モバイルバッテリーの選び方

防災用のモバイルバッテリーを選ぶ際には、日常使いの視点だけでは不十分です。

災害時には長期間の停電や避難生活を想定する必要があり、容量や充電方式、安全性、耐久性などをしっかり確認しなければなりません。

特に「防災用モバイルバッテリー」「災害時用モバイルバッテリー」という観点で考えると、普段のスマホ用バッテリーではカバーできない要素が浮かび上がってきます。

ここでは、実際に購入する前に必ずチェックすべきポイントを5つに分けて解説します。

容量の目安(何mAhが必要?)

防災用モバイルバッテリーを選ぶ上で最も重要な指標のひとつが「容量」です。

容量はmAh(ミリアンペアアワー)で表され、数値が大きいほど多くの電気を蓄えられます。

災害時には、スマートフォンを1度だけ充電できれば良いのではなく、数日間にわたり繰り返し充電できることが求められます。そのため、防災用としては最低でも 10,000mAh以上 を目安にしましょう。

一般的なスマホは3,000〜4,000mAh前後なので、10,000mAhあれば2〜3回程度フル充電できます。

また、家族での利用やタブレットなども使う場合は 20,000mAh以上 の大容量モデルがおすすめです。20,000mAhあればスマホを5〜6回充電でき、停電が数日に及んでも安心感が大きくなります。

さらに、災害時は懐中電灯代わりにスマホを長時間点灯させるケースもあり、その分消費電力が増えるため、容量には余裕を持たせるのが理想です。

ただし、大容量モデルは本体が重くなり持ち運びに不便になるデメリットもあります。

避難所での利用がメインなのか、徒歩での移動が多いのかを考慮し、自分のライフスタイルに合った容量を選ぶことが大切です。

充電方式(AC・ソーラー・手回し・車載)

停電時にはコンセントからの充電ができません。

そのため、防災用モバイルバッテリーには複数の充電方式が備わっていることが望ましいです。

- AC充電:普段の家庭で使う基本方式。事前にフル充電しておくことが前提。

- ソーラー充電:晴天時に太陽光で充電可能。完全な電源喪失時にも役立つが、充電スピードは遅いためあくまで補助的。

- 手回し充電:力を加えて最低限の電力を確保できる。効率は低いが「最後の手段」として有効。

- 車載充電(シガーソケット対応):車を所有している人なら非常に心強い。避難中や車中泊でも使える。

災害時は「充電できる手段が一つしかない」という状況が致命的になるため、できるだけ多様な充電方式に対応している製品を選びましょう。

特にソーラーと手回しの両方を備えているモデルは、防災士の立場から見ても安心度が高いです。

出力ポート・急速充電対応

災害時はスマートフォンだけでなく、家族の端末やモバイルWi-Fi、LEDランタンなど複数の機器を充電する必要が出てきます。

そのため、出力ポートの数と急速充電の対応状況は重要なチェックポイントです。

- USB-Aポート複数搭載:家族で同時充電できる

- USB-C PD(Power Delivery)対応:最新スマホやタブレット、ノートPCの急速充電が可能

- ワイヤレス充電対応:ケーブルがなくても置くだけで充電できる(あると便利)

急速充電機能があれば、限られた時間で効率よくバッテリーを確保できるため、非常時には特に有効です。

また、避難所でコンセントの数が限られている場合、モバイルバッテリーから複数端末を同時に充電できることは大きなアドバンテージになります。

安全性・PSEマークの確認

モバイルバッテリーは大容量のリチウムイオン電池を搭載しているため、安全性の確認が欠かせません。

特に日本国内で販売されている製品には「PSEマーク」の表示が義務付けられています。PSEマークは電気用品安全法に基づくもので、このマークがない製品は法律的にも安全性が保証されていません。

災害時に長時間使用することを考えると、過充電や発熱リスクを避けるためにも、必ずPSE認証済みの製品を選びましょう。

また、信頼できるメーカーの製品を選ぶことも重要です。

価格だけで判断すると粗悪品を掴むリスクがあるため注意が必要です。

長期保存性とメンテナンス方法

防災用モバイルバッテリーは「使うために買う」のではなく「いざという時のために備える」ものです。

そのため、長期保存に耐えられるかどうかもポイントになります。

リチウムイオン電池は自然放電するため、年に1〜2回は定期的に充電しておく必要があります。

また、保存環境も重要。高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管することで劣化を防げます。

中には長期保存を前提に設計され、数年単位で安定して性能を維持できる製品もあるので、防災用として選ぶならそのようなモデルが望ましいです。

さらに、複数台を備蓄しておくと「1台は家庭用、1台は持ち出し用」と使い分けができ、災害時により安心できます。

購入後はメンテナンススケジュールを決め、定期的に充電チェックを行うことが大切です。

防災士が選ぶ!災害時におすすめのモバイルバッテリー【厳選3選】

防災用モバイルバッテリーは数多く販売されていますが、災害時に本当に役立つ条件を満たす製品は意外と少ないのが現実です。

容量、安全性、多様な充電方式、耐久性などを総合的にチェックすると、候補はぐっと絞り込まれます。

そこで今回は、防災士としての経験と実際の利用価値を踏まえ、「これは自信を持っておすすめできる」と言える3つの製品だけを厳選しました。

「条件に当てはまるものは意外と少なく、この3つに絞られます!」とあえて断言することで、あなたも迷わず選べるはずです。

①大容量タイプ|Anker PowerCore 26800

Ankerの「PowerCore 26800」は、防災用に最適な大容量モバイルバッテリーとして定評があります。

その名の通り26,800mAhという圧倒的な容量を誇り、スマートフォンを約6〜7回フル充電可能。家族で数日間の停電に直面しても安心できる頼れる存在です。

さらに3つのUSBポートを搭載しており、同時に複数台の端末を急速充電できる点も災害時には大きなメリット。

メリットとしては、まず大容量による安心感が挙げられます。

避難所生活や車中泊が続いても、十分な電力を確保できるのは心強いポイントです。

また、Ankerは世界的な大手ブランドであり、PSE認証済みで安全性も信頼できます。

過充電防止機能や温度管理システムも備わっており、長時間の使用でも安心して使えます。

一方でデメリットは、本体の重さと大きさです。容量が大きい分重量は約500gを超え、持ち運びにやや不便さを感じる人もいるでしょう。また、ソーラー充電や手回し機能は搭載していないため、長期停電で充電手段が限られる状況では「蓄電した分が尽きたら終わり」という制約があります。

総合的に見ると、Anker PowerCore 26800は「停電時に複数端末を繰り返し充電したい」「信頼できるメーカー製品を選びたい」という人に最適な一台です。

防災グッズの中心アイテムとして備えておく価値は非常に高いでしょう。

👉 AmazonでAnker PowerCore 26800をチェックする

✅この商品おすすめポイントまとめ

- 26,800mAhの超大容量でスマホを6〜7回充電可能

- 3ポート搭載で複数端末を同時充電できる

- PSE認証済み+温度管理システムで安心

- Ankerブランドの信頼性と実績

- 家族利用や長期停電時に最適

②手回し発電機能付きタイプ|Greeshow 防災ラジオ GS-297

「Greeshow 防災ラジオ GS-297」は、モバイルバッテリー機能に加え、手回し発電やソーラー充電、AM/FMラジオ、LEDライト、SOSアラームといった多機能を備えた防災専用モデルです。

容量は約2000mAhと少なめですが、最大の特徴は 「電源がゼロでも自力で発電できる」 点にあります。

災害時、最も困るのは「どこにも充電できない」という状況ですよね。

GS-297は手回し充電によって最低限の通話やメッセージ送信ができるだけの電力を確保でき、情報伝達の命綱となります。

さらにソーラーパネル搭載により、晴天時には太陽光で蓄電できるため、電源インフラが完全にストップした状況でも使えるのは大きな安心材料です。

メリットは、電源がゼロでも活用できる独立性。

懐中電灯や非常用サイレンも付いているので、避難所や屋外での安全確保にも役立ちます。また軽量で持ち運びやすいのも魅力です。

デメリットは、やはり容量の少なさ。スマホをフル充電するのは難しく、あくまで最低限の使用にとどまります。日常的にモバイルバッテリーとして活用するには力不足ですが、「最後の砦」としてはこれ以上に頼れる存在はありません。

結論として、GS-297は「大容量ではなくてもいいから、とにかく電源を確保できる手段が欲しい」という人におすすめの一台です。

大容量モデルと併用することで、より完璧な防災対策となります。

👉 AmazonでGreeshow 防災ラジオ GS-297をチェックする

この商品おすすめポイントまとめ

- 手回し・ソーラー・USB充電に対応

- 電源がゼロでも最低限の通話分を確保できる

- AM/FMラジオ・LEDライト・SOSアラーム搭載

- 軽量で持ち運びやすい設計

- 「最後の砦」として心強い存在

③多機能タイプ(ラジオ・ライト付き)|防災防犯ダイレクト ソーラー多機能ラジオライト5000 T020

「防災防犯ダイレクト ソーラー多機能ラジオライト5000 T020」は、モバイルバッテリー機能に加えてラジオ、LEDライト、読書灯、SOSサイレンといった複数の機能を一台に集約したオールインワンモデルです。

容量は5000mAhと中規模ですが、ソーラー充電・手回し発電・乾電池・USB充電 と4つの電源方式に対応している点が最大の強み。

この多様性により、停電が長期化しても何らかの手段で電源を確保できる安心感があります。

ラジオは災害情報の取得に必須で、ライトや読書灯は避難所生活での照明に役立ちます。

SOSサイレンは緊急時の自己防衛にも活用でき、防災士の視点から見ても非常に実用性が高い一台です。

メリットは、「これ一台で多くの役割をカバーできる」 という点です。

モバイルバッテリーとしてだけでなく、防災ラジオやライトを別々に用意する手間が省けるため、コンパクトに防災グッズをまとめたい人に適しています。

デメリットは、容量が5,000mAhとやや少なめで、スマホを2回程度充電するのが限界な点。また多機能であるがゆえに、それぞれの性能が専門機器に比べて弱いという側面もあります。

総じて、この製品は「ライト・ラジオ・バッテリーを一台にまとめたい」「最低限の容量で良いから多機能性を重視したい」という方におすすめです。

👉 Amazonで防災防犯ダイレクト T020をチェックする

この商品おすすめポイントまとめ

- 5000mAhのバッテリーを搭載

- ソーラー・手回し・乾電池・USBの4WAY充電に対応

- AM/FMラジオ・LEDライト・読書灯・SOSサイレン付き

- 防災グッズをコンパクトにまとめたい人に最適

- 一台で多機能を網羅できるオールインワンモデル

モバイルバッテリーは防災グッズセットと併せて備えるべき理由

モバイルバッテリーは災害時に欠かせない必需品ですが、単体で備えておくだけでは万全とは言えません。

災害時にはスマートフォン以外にも、照明やラジオ、家族の端末など複数の電源ニーズが同時に発生しますよね。

そのため、防災グッズを総合的に組み合わせて備蓄しておくことが重要です。

特に長期停電や避難生活を想定すると、モバイルバッテリーとソーラーランタン、ポータブル電源をセットで揃えておくことで、より実用的で安心感のある対策となります。

ここでは、モバイルバッテリーを防災グッズと併せて備えるべき理由を整理してお伝えします。

複数の電源確保で安心感が高まる

モバイルバッテリーは非常時にスマートフォンを充電するには心強い存在ですが、照明やラジオ、小型の家電まで対応できるわけではありません。

実際に大規模停電が発生すると、夜間の明かりやラジオからの情報取得など、スマホ以外の電源ニーズが次々と出てきます。

ここで役立つのが、ソーラーランタンやポータブル電源との併用です。

ソーラーランタンは日中に充電して夜間の照明に使えるため、避難所生活や車中泊で安心して過ごせます。電池切れの心配が少なく、子どもや高齢者が安心して休める環境をつくる上でも欠かせません。

一方、ポータブル電源はモバイルバッテリーよりも大容量で、電気毛布や小型冷蔵庫など消費電力が大きい家電にも対応可能。

特に夏や冬の停電時には、熱中症や低体温症を防ぐ命綱となります。

このように、モバイルバッテリー単体ではカバーできない部分を他の防災グッズで補うことで、災害時の生活の質を大幅に高められます。

複数の電源確保は「快適さ」ではなく「命を守る手段」として考えることが大切です。

家族の人数に応じた備蓄が必要

防災対策を考えるとき、見落としがちなのが「人数分の備え」です。

モバイルバッテリーは1台あれば十分と思う方もいますが、実際には 家族全員が1人1台持っておくのが理想です。

なぜなら、家族が別々の場所で避難するケースや、同時に複数台のスマホを使用するケースが多々あるからです。

例えば1人暮らしの場合は、10,000〜20,000mAh程度のモバイルバッテリーを1つ備えておくだけで十分なケースが多いでしょう。しかし夫婦や子どもがいる家庭では、最低でも2〜3台を用意しておく必要があります。特に子どもが中高生以上でスマホを持っている場合、連絡手段を確保するためには子ども専用のバッテリーも欠かせません。

また、高齢者と同居している場合は注意が必要です。

スマホだけでなく補聴器や医療機器など電源が必要なケースがあるため、それらの機器に対応できるかどうかも考慮して備えることが大切です。

避難所ではコンセントが限られており、自由に充電できない可能性が高いため、人数分のモバイルバッテリーがあることで「充電待ちのストレス」を大幅に減らせます。

つまり、防災の観点からは「誰かが持っていれば安心」ではなく、「全員が持っていて安心」という考え方が基本。

家族の人数に合わせて台数を揃えることが、災害時の安心感につながります。

防災士が推奨する「セット備蓄」の考え方

私自身、消防士として現場で災害対応をしてきた経験からも感じるのは、「単体での備えより、複数を組み合わせる備えが確実に強い」ということです。

例えば、「大容量モバイルバッテリー+手回しラジオ+ソーラーランタン」 の3点セットは、実際に停電時や避難生活で非常に役立ちます。

大容量モバイルバッテリーは数日間のスマホ利用を支え、手回しラジオは情報収集と最低限の発電を担います。そしてソーラーランタンは夜間の照明を確保し、心理的な安心感も与えてくれます。

これらを組み合わせることで、災害時に直面する「情報・連絡・照明」という3つの課題をほぼ解決できるのです。

さらに、防災士として感じるのは「安心感の相乗効果」です。

1つしか電源手段がないと不安が募りますが、3つの選択肢があれば「どれかが使えなくても他で補える」という心の余裕が生まれます。

この余裕は避難所での生活や家族の安心感に直結します。

防災は「モノを揃えること」だけが目的ではなく、「安心できる状態をつくること」が本質です。

そのため、モバイルバッテリーを単体で備えるのではなく、セットで備えることが最も実用的で信頼できる備え方だと私は考えています。

関連記事①:防災ラジオは必要?選び方とおすすめ機種を防災士が解説

関連記事②:防災用懐中電灯の選び方とおすすめ5選|停電・災害時に役立つ必須グッズ

まとめ|防災も災害時もモバイルバッテリーは必須の備え

地震や台風、大雨による停電など、私たちの生活を脅かす災害はいつ起こるかわかりません。

その中で、スマートフォンをはじめとする通信機器を使えるかどうかは、命を守る行動に直結します。

本記事では「防災 モバイルバッテリー」「災害時 モバイルバッテリー」の両方の観点から、必要性や選び方、そして厳選3選のおすすめ製品を解説しました。

モバイルバッテリーは単なる便利グッズではなく、災害時の 情報・連絡・照明 を支えるライフラインの一部です。容量や充電方式、安全性を考慮し、家族の人数や生活スタイルに合ったものを備えておくことが重要です。

特に「大容量」「手回し」「多機能」の3タイプを揃えておけば、どんな状況でも安心感を持って対応できるでしょう。

また、モバイルバッテリー単体では限界があるため、防災グッズセットとしてソーラーランタンやポータブル電源と組み合わせて備蓄することも推奨します。

防災は「物を買うこと」ではなく「安心できる環境をつくること」が目的です。

ぜひこの記事を参考に、あなたのご家庭でもモバイルバッテリーを見直し、必要な備えを今日から始めてみてください。