防災におすすめの救急セット5選|元救急隊員が厳選した実用モデルを紹介します

災害時に命を守るのは、食料や水だけではありません。

「ケガをしたとき、すぐに応急手当ができること」こそ、生死を分ける場面もあるのです。

特に大規模地震や台風では、救急車がすぐには来られない状況も実際に起こり得ます。そんなとき、頼りになるのが「防災用の救急セット」です。

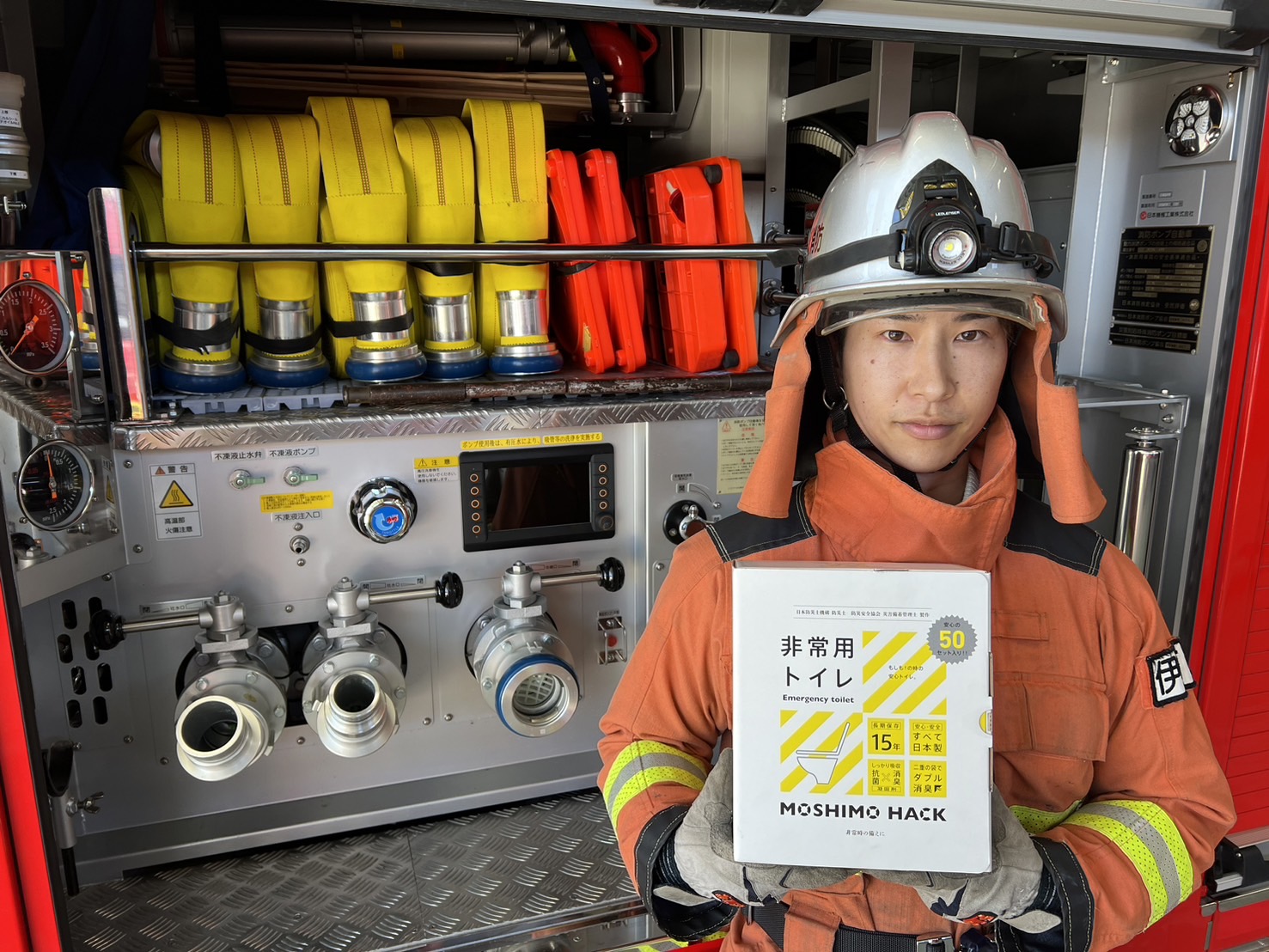

私は元消防士で、大学では救急救命士の国家資格を取得し、実際に救急隊員として現場で活動してきました。現場では「もしもこの家庭に応急処置道具があれば助かったかもしれない」と痛感する場面も何度もありました。

本記事では、その経験をもとに、防災士の視点から「本当に使える」商品を5つ厳選して紹介します。

Amazonで購入可能なモデルばかりなので、今すぐ備えることができます。

なぜ防災に救急セットが必要なのか?

地震や台風などの大災害時には、電気・水道・交通インフラが麻痺し、119番通報しても救急車がすぐには来られないことが現実に起こります。

特に多数のけが人が発生する災害時には、救急隊の対応が追いつかず、「すぐに来られない」「そもそも来られない」ことさえあります。

私は元消防士として救急隊に所属していましたが、実際に東日本大震災の被災地で活動した際、連絡すら取れない地域や、渋滞・道路陥没で到達困難なエリアがいくつもありました。

その中で「自宅で家族が応急処置をしてくれて助かった」という例もあれば、「何もできず悪化していた」という例も少なくありませんでした。

防災グッズとして水や食料は注目されがちですが、「自分や家族のケガに対応できる準備」こそ、災害時における命綱になります。

だからこそ、家庭に1つは「防災用救急セット」を備えておくべきなのです。

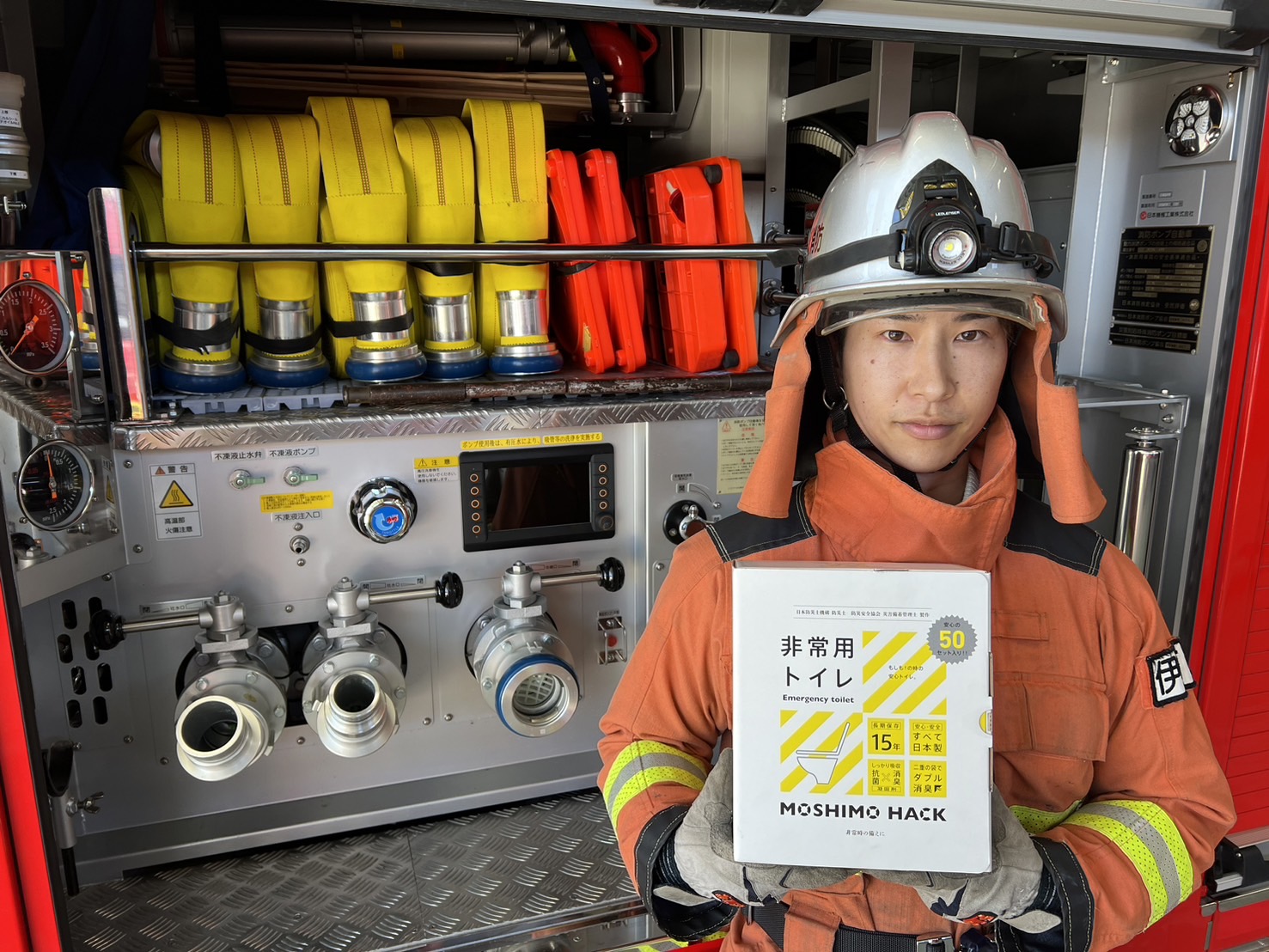

※なお、災害時には「非常用トイレ」の備蓄も欠かせません。

関連記事:非常用トイレのすべて-元消防士が使い方・選び方・おすすめ製品を完全解説-で丸ごと解説していますのでそちらもぜひご覧ください。

災害時は「救急車がすぐに来ない」ことがある

私が消防士・救急隊員として活動していた経験から断言できます。

災害時には、救急車は“すぐに来ません”。

災害時には、まず「通報が集中」します。通常の出動数をはるかに超える件数が一斉に119番に殺到し、通信指令室もパンク寸前になります。仮に通報が通じたとしても、救急車そのものが出動中で、手が空いていないケースが多々あります。

救急車の到着遅延などの実態は、総務省消防庁の「救急救助の現況」にもまとめられています。

さらに大きな問題が「現場に向かえない」状況です。

大規模地震では、道路が崩れたり、建物の倒壊や火災、瓦礫、落下物によって通行不能なエリアが多数発生します。

過去の災害でも、救急車が渋滞や障害物で動けず、数キロの道のりに数時間かかったというケースがありました。

加えて、台風や水害時には「冠水エリアに救急車を入れられない」「無理に入って故障してしまう」などの制約もあります。

現場では、優先度の高い重症者から順に搬送されますが、軽傷・中等症は後回しにされるか、そもそも自宅待機になることもしばしば。

このように「通報ができても来ない」「来ても何時間もかかる」「来たけれど搬送されない」ことが、現実に起きるのです。

だからこそ、家庭での備えが重要です。

自分たちで応急手当ができる体制を整えておくことが、命を守る確率を大きく高めるのです。

消毒、止血、骨折固定など、基本的な処置をすぐに行えるかどうかで、その後の回復・悪化に大きく影響します。

救急セットは、「救急車が来るまでの命のバトン」です。

その準備があるかどうかで、あなたの家族や大切な人の未来は大きく変わります。

出血・擦過傷・骨折など応急手当が命を救うケース

災害時に発生しやすいケガの代表例が、「出血」「擦過傷(すり傷)」「捻挫や骨折」といった外傷系のトラブルです。

これらは一見すると「命に関わるものではなさそう」と思われがちですが、処置が遅れれば命に直結することもあるため、油断は禁物です。

まず重要なのが「出血」です。

特に動脈からの出血は、1分間に数百mlの血液を失うこともあり、適切な止血処置をしないと短時間でショック症状を引き起こし、命の危険に晒されることがあります。

タオルや包帯を使った「直接圧迫止血法」や、止血帯を使用する場面もありますが、これらは救急セットがあればより正確かつ迅速に対応できます。

次に擦過傷や切り傷などの皮膚トラブル。

災害時の避難環境では不衛生になりがちで、たった1つの傷口から細菌感染が広がり、破傷風や蜂窩織炎(ほうかしきえん)といった重篤な感染症に進行するリスクがあります。

消毒液や滅菌ガーゼ、絆創膏などを常備しておけば、応急処置の段階で感染を未然に防ぐことが可能です。

そして捻挫や骨折も、倒壊物の下敷きになったり、避難中の転倒などでよく起こります。

救急現場では「三角巾」「副木(そえぎ)」を使って固定するのが基本ですが、こういったアイテムが救急セットに含まれていれば、プロでなくても簡単な固定処置が可能になります。

固定を怠ると、痛みや腫れが悪化したり、患部が変形したまま回復してしまう恐れもあります。

私は元救急救命士として、現場でこうした応急処置が「命の境界線」になるケースを何度も目にしてきました。

特に大規模災害では、応急処置ができるかどうかがその人の命運を左右する場面が実際にあります。

だからこそ、救急セットは「なんとなくの備え」ではなく、「命をつなぐ医療器具」として捉えるべきなのです。

家族や周囲を守る“自己完結型”の救護力が必要

大規模な災害時、もっとも大切になるのが「自助」──つまり自分たちの命は自分たちで守るという考え方です。

被災直後は、行政や医療機関の手が回らないことも多く、家族や身近な人を守る“自己完結型”の救護力が求められます。

実際に私が消防士として現場にいたとき、大地震や台風などの災害では、119番通報が殺到し、出動要請がオーバーフローすることがありました。

出動しても、道路の崩壊や渋滞、通信障害などで現場にたどり着くまでに数時間以上かかることも珍しくありませんでした。

その間に命を落としてしまった方も、少なからず存在します。

そんな状況下で家族を守れるのは、最初の5分〜10分に応急処置ができる力と道具です。

たとえば、子どもが転倒して額を切ってしまった、高齢の家族が転んで足をくじいた、避難中に誰かがパニックになってケガをした──そういった“よくあるトラブル”こそ、いざという時には重症化につながります。

このような時に役立つのが、防災用の救急セットです。

最低限の医療用品(止血ガーゼ、消毒液、包帯、三角巾など)を備えておけば、その場での応急手当が可能になります。

また、自宅だけでなく、避難所や職場・車内にも備えておくことで、いつでもどこでも対応できる体制が整います。

さらに、「使い方を知っていること」も重要です。

救急セットがあっても、何がどこに入っていて、どのように使えばいいかがわからないと意味がありません。

普段からセットの中身を把握しておくこと、簡単な応急手当の手順を学んでおくことが、いざという時に“行動できる備え”へとつながります。

災害時の医療体制は、平常時とはまったく異なる世界になります。

災害時の医療体制については、厚生労働省の資料を参考にしてください。

医師も看護師もいない、自分で判断しなければいけない場面だからこそ、「備えていてよかった」と思えるような救急セットを今から用意しておきましょう。

防災用救急セットの選び方|内容・携帯性・信頼性で比較

防災用救急セットを選ぶ際には、ただ「いろいろ入っていれば良い」というわけではありません。

命を守る道具としての役割を果たすには、必要な中身が揃っているか・使いやすいか・信頼できるメーカーかという点をしっかり見極めることが重要です。

特に、防災グッズとして備える場合は「数年単位で保管」されることも想定されるため、内容の充実度と同時に、収納性や保存性にも注目すべきです。

持ち運びやすいポーチ型や、家族用に最適な大容量タイプなど、生活スタイルに合った形状を選びましょう。

また、災害時には精神的にもパニックになりやすく、説明書なしでも直感的に使える設計や整理された内部構造が求められます。

ブランドの信頼性や実績、レビュー評価などもチェックして、安心して使えるセットを選ぶことが、いざというときの「行動力」に直結します。

次からは、選び方の具体的なポイントを4つの視点から詳しく解説していきます。

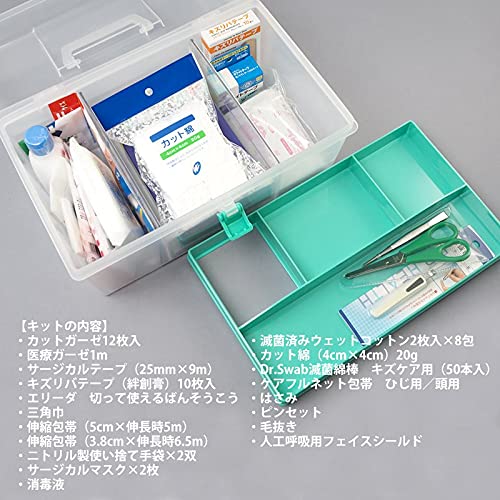

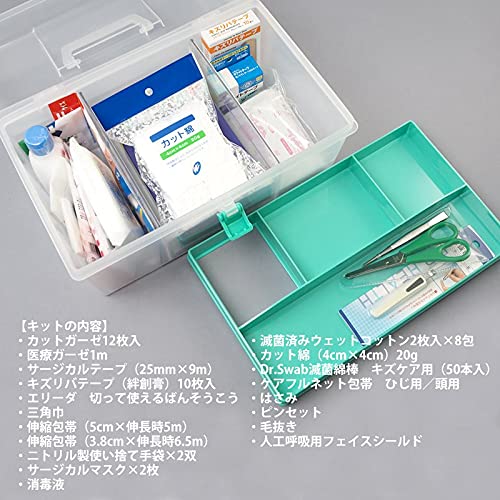

必要な応急処置内容が揃っているか(止血・消毒・固定など)

防災用の救急セットを選ぶ際、最も重要なのが「どんな処置が可能か」という中身の充実度です。

具体的には、止血・消毒・固定という3つの基本処置に対応できるかどうかを軸に確認しましょう。

これらは災害時に起こりうるケガの大半に対応するための基本処置であり、命を守るための“最前線”の行動につながります。

たとえば、止血用のガーゼ・包帯・三角巾などは、出血を抑えるために必須です。大きな出血があった場合、数分で命に関わるケースもあるため、迅速に圧迫止血を行う必要があります。

加えて、消毒液や消毒綿があると、破傷風や感染症を防ぐことができ、のちの処置もスムーズになります。

また、骨折やねんざ時の固定具(アルミプレートや添え木など)や、関節を安定させるためのテーピング・伸縮包帯も備わっていると安心です。これらは自力で歩けない・動かせないときに重宝し、避難行動を妨げないようにするためにも重要な要素です。

さらに、ピンセットやハサミ、手袋、体温計、マスクといった「衛生管理」「異物除去」「感染予防」に役立つツールも必要です。セットによっては、災害時の環境を想定し、発熱対策の冷却パックや、アイシング用の保冷剤などが含まれているものもあります。

✅ 応急処置に必要な代表的アイテム一覧

- 消毒液(ポビドンヨード、アルコール綿など)

- ガーゼ・滅菌パッド

- 包帯・テーピングテープ・伸縮包帯

- 三角巾(簡易スリングとしても使用可)

- ピンセット・はさみ・手袋

- 体温計・マスク

- アイシングパック・熱冷まシート など

「見た目が豪華そうなセット」でも、これらの基本アイテムが揃っていなければ、いざという時には役に立ちません。

元救急隊員としても、必要最低限の応急処置ができるアイテムがそろっているかどうかは命に直結する選定基準だと考えています。

持ち運びやすさ・収納性(ポーチ型・バッグ型)

防災用の救急セットは、「どこにでもすぐ持ち出せること」が非常に重要です。

いくら中身が充実していても、サイズが大きすぎたり、重くて取り回しにくいと、いざという時に活用できません。

そこで注目したいのが、「ポーチ型」か「バッグ型」かという収納形状と持ち運びやすさです。

まず、ポーチ型の救急セットは、コンパクトで軽量な点が魅力です。自宅の防災リュックに入れてもかさばらず、車や職場のロッカー、子どものリュックに常備するにも適しています。

必要最小限のアイテムを効率よく収納できるので、「個人用」や「補助用」として複数持つのもおすすめです。

吊り下げ可能なフック付きタイプなら、テントや避難所でも使いやすさがアップします。

一方で、バッグ型(大容量タイプ)は、家族や複数人の使用を想定している場合に最適です。応急処置だけでなく、災害時に必要な衛生用品や予備アイテムなども収納でき、ひとまとめに保管できます。

肩掛け・手提げの2WAY対応モデルや、仕切り付きで整頓しやすい設計のものもあり、使い勝手を重視するならバッグ型がベストです。

特に救急対応では「必要なアイテムがすぐ取り出せるか」が命に関わります。

実際に元救急隊員として出動していた際も、道具がごちゃごちゃしていて取り出しに手間取るケースは現場で致命的でした。だからこそ、毎朝「点検・整備」が業務内容に必ず入っていたわけです。

中身が視認しやすく、取り出しやすい配置・構造になっているかもチェックしましょう。

✅ 持ち運びや収納性で注目すべきポイント

- ポーチ型:軽量・コンパクトで複数所持にも便利

- バッグ型:家族用・職場用に向く大容量タイプ

- 取っ手やストラップの有無(持ち運びしやすさ)

- 仕切りやポケット構造(整理しやすさ)

- 吊り下げ可能か(避難所・屋外使用での利便性)

家庭用に1セットだけでなく、「玄関・寝室・車・職場」など複数箇所に配置する分散備蓄の観点でも、持ち運びやすさは非常に大事です。

備えた救急セットを“使える状態”にしておくためにも、収納形状とサイズ感をしっかり意識して選びましょう。

信頼できるブランド・実績があるか

救急セットを選ぶ際に見落とされがちなのが、「製造・販売しているブランドやメーカーの信頼性」です。

中身がいくら充実していても、どこの誰が作ったか分からないセットでは、いざという時に安心して使えません。

防災用品は命に関わるもの。

だからこそ、実績あるメーカーやブランドから選ぶことが非常に重要です。

たとえば、今回おすすめする中にもあるLifeLine(ライフライン)は、世界的なアウトドア・レスキュー用品の老舗ブランド。

応急処置キットの専門メーカーとして信頼性が高く、災害時の備えとしても選ばれている実績があります。海外製品ではありますが、品質基準は高く、各国で防災・登山用に採用されているのが特徴です。

また、ミドリ安全やアイリスオーヤマといった国内企業が出している応急セットも安心材料です。

ミドリ安全はもともと作業現場の安全用品を数多く扱っており、現場での実用性を考えた製品作りに定評があります。

アイリスオーヤマも家庭向け防災用品で多くの実績があり、「身近で信頼できるメーカー」として選ばれていますよね。

こうしたブランドの信頼性は、「長く売れている」「リピーターが多い」「法人・自治体導入がある」などでも判断可能です。

レビューや導入実績が豊富な商品を選べば、それだけで安心材料になります。

逆に、ブランド不明・販売実績が少ない激安セットには注意が必要です。

中には「絆創膏だけ大量」「消毒液が入っていない」「素材が破れやすい」といった粗悪な商品も存在します。

元救急隊員としても、信頼できない応急用品を使うことほど不安なものはありません。

✅ ブランド信頼性のチェックポイント

- メーカー名が明記されているか

- 長年販売されている定番モデルか

- Amazonレビュー数や評価が安定しているか

- 企業・自治体での導入実績があるか

防災グッズは“安かろう悪かろう”では済まされません。

安心して使える信頼ブランドを選ぶことが、備えとして最も堅実な一歩です。

人数や家族構成に合わせたサイズを選ぶ

救急セットを選ぶ際、もう一つ重要なポイントが「使用する人数や家族構成に合ったサイズかどうか」です。

どれほど中身が充実していても、人数に対して物資が足りなければ、いざという時に対応しきれません。

逆に、無駄に大きすぎると保管場所を取ってしまい、防災リュックや車載用に入れづらくなることもあります。

たとえば一人暮らしの方や、外出用・車用として備えるなら、必要最低限の応急処置ができる「コンパクトサイズのポーチ型」が最適です。軽くて持ち運びしやすく、防災リュックにも入れやすいため、避難時にも負担になりません。

一方で、家族3人以上の家庭や、子ども・高齢者がいる世帯では、「中〜大容量タイプ」を選びましょう。出血対応に使うガーゼや包帯は1人あたり1セットでは足りないことも多く、複数人に対応できる物資量が必要です。

また、小さなお子さんがいる家庭では、清潔面や細かいケアに対応できる滅菌ガーゼや小型ハサミなども必要になるケースが増えます。

さらに、職場や自治会・学校・福祉施設などで備える場合は、10人以上を想定した「業務用サイズ」や「法人導入モデル」の検討も必要です。

特に災害時はパニックが起きやすく、冷静に応急処置できる体制を整えておくことが求められます。

✅ サイズ選定の目安

- 個人用:ポーチ型(〜20点前後)/携帯性重視

- 家族用(2〜4人):中容量(30〜50点前後)/汎用性重視

- 職場・避難所用(5人以上):大容量(100点以上)/備蓄用

また、家族に持病のある方(血圧・糖尿病・アレルギー等)がいる場合、一般的な救急セットだけでは不十分になる可能性も。

そういった場合は、「防災ポーチ+常備薬の追加収納」を前提にカスタマイズできるタイプを選ぶのもおすすめです。

元救急隊員としての経験から言えば、応急セットは「人数+α」で余裕を持たせる」のが鉄則。

備えていても、使い切ってしまっては意味がありません。

家族を守るために、実情に即したサイズと内容量を選ぶことが、いちばんの備えになります。

元救急隊員が選ぶ!防災に本当におすすめの救急セット5選

防災用の救急セットと一口に言っても、その中身や品質、収納方法はさまざま。

どれを選べばいいか迷ってしまう方も多いはずです。

そこで今回は、元消防士として8年間災害現場で活動し、国家資格である救急救命士として多くの応急処置を行ってきた筆者が、数ある市販品の中から「本当に役立つ救急セット」を厳選してご紹介します。

選定にあたっては、救急現場の実態を踏まえた“実用性”と“信頼性”を最優先。さらに、Amazonで実際に購入できる商品に絞り込んでおり、届いてすぐに備蓄できる安心感があります。

以下に紹介する5商品は、いずれも防災士としても自信を持って推奨できるものばかり。

家族構成・用途・予算に合わせて、あなたに最適な1つをぜひ備えてください。

① LifeLine LF‑0051 ファーストエイドキット

「LifeLine(ライフライン)」は、世界中で災害対応やアウトドア用途に採用されている実績ある救急用品ブランドです。

その中でもこの「LF‑0051 ファーストエイドキット」は、防災リュックに収納しやすい軽量・コンパクト設計ながら、応急処置に必要な基本アイテムをしっかりカバーしている点が特徴です。

中身には、滅菌ガーゼ・伸縮包帯・消毒綿・止血パッド・テープ・はさみ・ピンセット・手袋などの必需品がバランスよく揃っており、災害時に想定される軽度〜中等度のケガに対応可能。応急手当の現場経験から見ても、「最低限必要な処置が完結できるセット構成」になっており、信頼感があります。

特に評価したいのが、ケースの設計と携帯性。

中身が仕切られていて取り出しやすく、さらにポーチ型で防災リュックにもすっきり収まるサイズ感。

登山やキャンプなどアウトドアでの持ち運びにも便利で、いざというときにすぐに使える利便性が備わっています。

また、LifeLineは品質管理の厳しい北米基準をクリアしており、製品としての安心感も抜群。

災害現場では「装備の信頼性」が文字通り命に関わるため、こういった信頼できるブランドの製品を優先的に選びたいところです。

✅こんな人におすすめ

- 防災初心者だが「しっかりした1セット」を持っておきたい

- ブランド信頼性を重視したい

- 防災リュックに収まりやすい救急セットを探している

② Kozy More 28種113点 救急セット

Kozy Moreの「28種113点救急セット」は、防災・アウトドア・家庭用として非常に汎用性が高い“本格派”の大型ファーストエイドキットです。

113点というボリュームながら、内容はしっかり実用性重視で構成されており、「これひとつで応急処置のほとんどがカバーできる」という安心感があります。

中身には、止血用ガーゼや包帯、消毒綿、三角巾、冷却シート、テーピング、アイパッチ、応急ホイッスル、使い捨て手袋などが揃っており、出血・擦過傷・ねんざ・骨折・眼のトラブルまで広範囲の初期対応が可能。

私は元救急隊員として、多くの現場で「最初の5分の応急手当」が生死を左右する状況を目の当たりにしてきましたが、このKozy Moreのセットは、その「5分」にしっかり対応できる中身です。

また、ケース自体が整理ポーチ型で中身の視認性が高く、緊急時でもすぐに必要な道具を見つけられる構造になっています。

パッキングが整っていて収納性もよく、自宅・防災リュック・車載用としても活用できます。

さらに価格も比較的手頃で、複数人家庭や避難所・オフィス用として複数購入するのも現実的。

「どの救急セットを選べばいいかわからない」「とりあえず全部入りのしっかりしたモデルが欲しい」という方にとって、最初の1セットとして非常におすすめです。

✅こんな人におすすめ

- 家族・職場・避難所用として備える人

- 救急処置に必要なものを網羅的に揃えたい人

- 収納性・視認性が高い本格ポーチタイプを求めている人

③ AOYATIME メディカルポーチ 救急セット

AOYATIMEのメディカルポーチ救急セットは、軽量コンパクトで「とにかく持ち運びやすい」ことが最大の魅力。

防災用だけでなく、アウトドア・旅行・車載用など、あらゆるシーンで“すぐに取り出せる応急手当キット”として活躍します。

内容物は、止血パッド・消毒シート・包帯・テープ・綿棒・ピンセット・使い捨て手袋など、基本の応急処置に必要な用品が厳選されており、「最低限の手当てを確実にこなす」ことにフォーカスされた構成です。

応急セットは、量の多さだけでなく“すぐ使える状態かどうか”が重要ですが、このモデルは中身が整然と配置されていて、緊急時に探しやすく、迷いにくい点も高評価。

また、このモデルのユニークな特徴が「吊り下げフック付き」かつ「ファスナーで全開できる」設計。

災害時やキャンプ場などで、壁・テント・ドアノブなどに引っ掛けて使える構造は非常に便利です。

開いた状態で中身が一目瞭然なので、いざというときに「どこに何があるか」で焦るリスクを最小限にできます。

防災グッズは、「使うことを前提にしない」とつい奥にしまいがちになりますが、このセットは日常でも違和感なく携帯できるデザインとサイズ。

車のグローブボックスやリュックのサイドポケットにすっと収まり、普段の生活に“自然に組み込める防災”として、理想的なモデルといえるでしょう。

✅こんな人におすすめ

- 軽量・コンパクトな応急セットを探している人

- アウトドアや車載用、防災リュック用に兼用したい人

- すぐに手に取れる配置&視認性の高い構造を重視したい人

④ 応急手当用品8点セット 救急箱

「最低限の備えを、無理なく始めたい」そんな人にぴったりなのが、この応急手当用品8点セットの救急箱タイプです。

コンパクトな設計ながら、日常のけがや軽微な災害時にも対応できる基本アイテムが揃っており、初めて防災対策を考える方にも手に取りやすい価格帯と内容になっています。

セット内容には、消毒液・ガーゼ・絆創膏・包帯・ハサミ・ピンセット・テープ・手袋などが含まれており、擦り傷・切り傷・出血への初期対応に必要な道具はひと通りカバー。

あくまでシンプルな構成ではありますが、「あるのとないのとではまったく違う」という安心感を与えてくれるセットです。

特筆すべきはその手のひらサイズのコンパクトさと、軽量性。

収納場所を選ばないため、リビングの引き出し、寝室の棚、車のダッシュボードなどにもすっきり収まります。

また、価格が非常にリーズナブルなため、1つではなく“複数箇所に分散配置”する備え方にも最適です。

防災対策の中で、救急セットはつい後回しになりがちですが、実際の災害時には「どこに何があるか」が生死を分けることも。

このようなシンプルで即使える救急箱を、まず1つ用意しておくだけでも、防災力は確実に高まります。

このセットは、一人暮らしの方や高齢者の方、コンパクトな備蓄を求める方にも好評。

中身の不足を感じた場合は、後から個別にアイテムを追加するカスタマイズも可能です。

✅こんな人におすすめ

- 防災対策をこれから始める初心者

- 一人暮らしやワンルームに住んでいて備蓄スペースが限られている人

- 家庭内・車内など複数箇所に小型の救急セットを配置したい人

⑤ 応急手当用品20点セット(中〜大容量モデル)

家族全員分の備えや、オフィス・自治会などの共用備蓄にも対応できる中〜大容量の応急処置セット。

消毒・止血・固定などの基本処置をしっかり網羅しており、実際の災害現場でも役立つ“現場対応型”の構成となっています。

セット内容は、ガーゼや包帯・三角巾・滅菌手袋などの基本的な応急手当用品に加え、緊急時に役立つハサミやピンセット、冷却パック、応急処置マニュアルなど、災害現場で必要とされる最低限以上の内容をカバー。けが人が複数発生する状況でも対応可能なバランスが特徴です。

この20点セットは特に「家族を守るために最低限必要な備えをしっかり揃えたい」という層におすすめです。

子どもや高齢者のいる家庭では、ちょっとした転倒や切り傷が命に関わることもあるため、基本用品の充実度は非常に重要。

また、避難所での共有や、町内会・事務所などの共備蓄としても適しています。

収納ケースも整理しやすく、中身を一目で確認できる設計になっており、慌てやすい災害時にも取り出しやすいのが魅力。

さらに、ケース自体が丈夫で、水や衝撃にもある程度耐えられる仕様で、屋内だけでなく車載や屋外備蓄にも対応できます。

コスト面でも、20点という充実した内容に対して価格は比較的リーズナブル。

複数の家庭や小規模オフィスで1セットを共用することも可能で、「防災意識はあるけれど何を揃えたらいいかわからない」という方の第一歩にも最適です。

✅こんな人におすすめ

- 子どもや高齢者がいるご家庭

- 職場・店舗・避難所などでの共用備蓄を考えている方

- 傷病者が複数出るケースまで想定しておきたい人

救急セットは「家族分+分散備蓄」で安心感アップ

防災用の救急セットは、「とりあえず1つ持っておけば安心」というものではありません。

実際の災害時には、その1つが手元にない状況も十分に起こり得ます。

たとえば夜間に災害が起きて、救急セットが玄関や車の中にあった場合、取りに行けずに手当が遅れてしまうこともあります。

だからこそ、救急セットは“家族分”用意し、かつ“複数の場所に分散して備える”ことが重要です。

寝室・玄関・車・職場・避難用リュックなど、あらゆるシーンを想定して配置しておくことで、どんなときでも迅速に対応できます。

さらに、家族構成によって必要な中身は異なります。

子ども用・高齢者用・持病のある方用など、個別にカスタマイズされたセットを分けて用意することで、より実践的な備えになります。

本記事で紹介したようなコンパクトなポーチ型と大容量タイプを組み合わせて、必要な場所に必要な分を備蓄しておくことが、命を守る第一歩です。

寝室・玄関・車・職場など複数箇所に配置する

救急セットは「1ヶ所に1つあればいい」というものではありません。

実際の災害では、自宅内の一部にしかアクセスできない、車に取りに行けない、職場に泊まり込みになる…といった予想外の制限が数多く発生します。

だからこそ、防災救急セットは複数箇所に分散して配置することが非常に重要です。

特に配置しておきたい場所は以下の通りです。

- 寝室:夜間の地震では、ベッドから動けないまま怪我をするリスクが高く、応急処置ができるセットが手の届く位置にあると安心です。

- 玄関付近:避難の際に持ち出しやすく、持ち出し用リュックにセットしておけば迅速な避難行動をサポートします。

- 車の中:通勤やお出かけ中に被災するケースも多く、車内に1セット常備しておけば、交通事故・けが・災害など幅広く対応可能です。

- 職場:職場で被災した際や帰宅困難になった際、応急手当がすぐにできる体制があると、職場全体の安全性向上にもつながります。

また、設置するセットの種類にも工夫が必要です。

寝室にはコンパクトなポーチ型、玄関には防災リュックと一体化したセット、車には高温対応のもの、職場には中〜大容量タイプなど、場所に応じたサイズや中身のカスタマイズが求められます。

災害時には“その場にあるもの”でしか対応できません。

だからこそ、「すぐ使える場所に、すぐ使える形で」救急セットを配置しておくことが、自分や家族の命を守る準備になります。

1箇所集中型の備蓄ではなく、「分散型」で柔軟に対応できる防災対策を心がけましょう。

高齢者・子ども・持病のある人に合わせてカスタマイズ

救急セットは、万人向けの汎用品だけで完璧に備えられるものではありません。

とくに高齢者・乳幼児・持病のある方がいる家庭では、個別ニーズに応じたカスタマイズが命を守る鍵になります。

たとえば高齢者の場合、転倒による打撲や骨折、皮膚の脆弱化による出血などが想定されます。

そのため、冷却パック・圧迫固定材・テーピング・滑り止め手袋など、処置しやすく安全性の高いアイテムが必要になります。

また、服薬管理表・予備の常備薬・お薬手帳のコピーなども一緒に保管しておくと、避難所での対応もスムーズです。

一方、子どもにはサイズ感が合った処置用品が重要です。

小児用絆創膏・ミニガーゼ・低刺激の消毒液・子ども用マスクなどがあると、痛みに敏感な子どもにも安心して対応できます。

また、ぬいぐるみ・おやつ・絵本など心のケアにつながるアイテムを「救急セットとは別に」備えるのもおすすめです。

さらに持病のある方(喘息・糖尿病・心疾患など)は、発作時に必要な薬剤・器具・補助アイテム(吸入器・ブドウ糖・血圧計など)を忘れずに。

日常で使用しているものをそのまま別セットとして防災用に複製・常備しておくと、災害時に取り出す余裕がないときでも安心です。

また、視覚・聴覚に不安のある方には、点字メモ・拡大鏡・筆談ボード・ホイッスルなども有効です。

障がい特性に応じて、「伝える」「助けを呼ぶ」ための道具をセット内に組み込んでおくことも検討しましょう。

このように、家族構成と個別の健康リスクに応じたパーソナライズが重要です。

「市販の救急セットを買ったから大丈夫」と思わずに、自分たちに本当に必要な内容になっているか、一度しっかり見直しておきましょう。

防災救急セットを選ぶ前に知っておきたい注意点

防災用の救急セットは「一度買ったら終わり」ではありません。

実際に使える状態で備えておくには、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。

まず大前提として、中身の消費期限・使用期限を定期的に確認すること。

とくに消毒液や湿布、軟膏、絆創膏などは期限切れになると効果が低下したり、使用できなくなったりすることがあります。

また、せっかく良いセットを購入しても、使い方が分からなければ意味がありません。

救急セットの中身は多岐に渡るため、事前に説明書を読んだり、家族と一緒に使い方を確認しておくことが重要です。

できれば、防災訓練や家庭内シミュレーションの中で実際に使ってみることをおすすめします。

さらに、定期的な点検・補充の習慣をつけておくこともポイントです。

家族構成や季節によっても必要なアイテムは変わるため、「備えたまま放置」ではなく、最低でも年に1回は見直しを行いましょう。

こうした注意点を押さえておくことで、防災用救急セットは本当に「命を守るツール」として機能します。

次章では、具体的な注意点をさらに深掘りしていきます。

期限・使用可能期間をチェック

防災用の救急セットを準備するうえで、意外と見落とされがちなのが「中身の使用期限」です。

とくに、消毒液・薬品・絆創膏などには明確な期限があり、期限切れになると効果が薄れたり、安全に使えなくなったりする可能性があります。

たとえば消毒液(オキシドールやアルコール系)には「未開封〇年」という使用期限が設定されているものが多く、開封後はさらに短くなります。絆創膏やガーゼも経年劣化によって粘着力が落ちたり、衛生面で不安が出たりすることがあります。

また、鎮痛薬・下痢止め・アレルギー薬などを個別に追加している場合には、医薬品ごとの使用期限をしっかり管理することが重要です。

一度入れたままにしてしまうと、「いざという時に使えない」という事態になりかねません。

✅ 期限切れチェックのポイント

- 薬品や消毒液のパッケージに書かれた使用期限をメモする

- 応急手当マニュアルやセット一覧表と一緒に「期限一覧」を作って保管する

- 年1回、防災グッズの見直し時に一緒に点検する

- スマホのカレンダーやリマインダーに「救急セット点検日」を設定する

✅ 保存状態にも注意

期限を守っていても、高温多湿な環境や直射日光が当たる場所に長期間保管すると、劣化が早まることがあります。

とくに車内や物置などに置く場合は、夏場の温度上昇に注意が必要です。

✅ “一部交換”でコスパよく更新

期限切れのたびにセットを丸ごと買い直す必要はありません。

補充用の絆創膏や消毒液は個別で安価に購入できるので、「中身だけ交換」でも十分です。

使いやすくするために、自分で項目ごとにジップ袋で分類しておくと、入れ替えも楽になります。

定期的な中身点検・補充の重要性

救急セットは「買って終わり」ではありません。

いざというときにきちんと使える状態に保つには、定期的な中身の点検と補充が不可欠です。

筆者が消防士・救急隊員として活動していた際も、救急車に搭載されている医療資器材は毎日必ず点検していました。これは「命を救うツール」が1つでも不足していると、現場で適切な処置ができなくなるからです。

同じように、家庭で備える救急セットも、普段からの確認とメンテナンスが安全につながります。

✅ 使ったらすぐ補充が鉄則

「ちょっとした切り傷に消毒液と絆創膏を使った」「子どもがねんざして包帯を使った」──そんなときに使った中身を放置してしまうと、次に必要になったときに不足している…という事態が起きかねません。

使った分は必ずその日のうちに補充するようにしましょう。

✅ 忘れないためのルーチン化

点検を習慣にするには、年1回〜2回の「防災チェック日」を家族で決めておくのがおすすめです。

9月1日の「防災の日」や、年度替わりなどに合わせて点検すれば、忘れにくく継続できます。

チェックリストを紙で保管するだけでなく、スマホのカレンダーに「救急セット点検」の予定を入れるのも有効です。

✅ 家族で一緒に中身を確認しておく

防災グッズ全般にも言えることですが、救急セットの中身や使い方を家族全員で確認する時間を作ることが大切です。

特に、お子さんがいる家庭では「どこに置いてあるか」「どうやって取り出すか」などをあらかじめ共有しておくことで、いざという時に大きな差が出ます。

✅ 補充しやすくカスタマイズしておく

市販の救急セットは、便利な反面「中身の型番が分かりにくい」「どれを補充すればいいか迷う」ことがあります。

そこで、中身を分類してジップ袋や小袋に分けて保管し、使ったものだけを補充できる形にしておくと、管理が楽になります。

普段から使い方を練習・確認しておく

防災用の救急セットは、持っているだけでは意味がありません。

中に何が入っていて、どんなときにどう使うのか——普段から確認し、最低限の使用方法を家族全員が理解しておくことが非常に重要です。

災害時には、パニックや焦りで冷静に動けないこともあります。

いざという場面で戸惑わないためにも、「何をどう使えばよいか」を事前に練習しておくことで、初動の遅れを防ぎ、ケガや症状の悪化を防ぐことができます。

✅ 救急セットの中身を“実際に手に取って”確認

購入したまま放置せず、一度は必ず中身をすべて出してチェックしておきましょう。

- どんなアイテムが入っているか?

- それはどんなケガに対応できるのか?

- 誰がどう使うべきか?

たとえば、三角巾やガーゼの正しい使い方を知らなければ、いざというときにただの布になってしまいます。

応急手当の知識がなければ宝の持ち腐れです。

✅ 家族みんなで“応急手当ごっこ”をしてみる

小さなお子さんがいる家庭では、「応急手当ごっこ」などの形でゲーム感覚で学ぶ体験がおすすめです。

「パパが転んで膝をすりむいた」「ママが手を切って血が出てる」などの想定で、

- 消毒液をどれにするか?

- 絆創膏はどれを選ぶ?

- 包帯の巻き方はどうする?

といった対応を実際にやってみましょう。触って覚えることが、いざというときの安心につながります。

✅ 基本の応急手当はYouTubeや防災講習でも学べる

近年は、消防署・自治体・防災士団体などが応急手当の動画コンテンツをYouTubeで発信していることも多く、無料で学べる機会が増えています。

また、赤十字や消防署が開催している「応急手当講習」や「救命講習」などを家族で受けるのも効果的です。

筆者も救急救命士として、多くの市民講習を担当してきましたが、“やってみたことがあるかどうか”が緊急時に大きな差を生みます。

✅ 子ども・高齢者にもわかりやすく工夫を

小さな子どもや高齢の家族には、色や絵で使い方が伝わる説明シールを貼る、必要最低限の物だけを入れた「簡易版救急ポーチ」を持たせるなど、年齢に応じた工夫もおすすめです。

※なお、応急処置の基本を学びたい方は、日本赤十字社の救急法ガイドを受講してみるのがおすすめです。

まとめ|救急セットは「命を守る最前線」。今すぐ備えよう

災害時に命を守るための備えは、食料や水だけでは不十分です。

出血、骨折、擦り傷、打撲、ねんざ、やけどなど、突然起こる“ケガ”に対応できるかどうかが、生死を分ける瞬間もあります。

元消防士・救急救命士として現場に立ってきた筆者の経験からも、「備えがあるかどうか」が救命率・回復力に直結するのを何度も目の当たりにしてきました。

本記事では、Amazonで実際に購入可能な防災用救急セットを5つ厳選してご紹介しました。

どれも信頼性が高く、防災初心者からファミリー・職場用まで幅広く対応できるセットばかりです。

大切なのは、買っただけで安心せず、「どこに置くか」「誰が使うか」「どう使うか」を明確にし、“いざという時にすぐ取り出して使える状態”をつくっておくこと。

家族の命を守るために、今日から一歩踏み出しましょう。

救急セットは、あなたとあなたの大切な人を守る“最前線の盾”です。