防災ヘルメットおすすめ5選|家庭・通勤・子ども用まで徹底比較!

災害時、頭部を守ることは命を守る最重要ポイントの一つです。

実際に地震や台風などの災害現場では、家具の転倒・窓ガラスの落下・天井材の崩落などにより、頭部を負傷してしまう事例が多く報告されています。

特に避難直後の混乱した状況では、ヘルメットの有無が生死を分けるケースも少なくありません。

とはいえ、「ヘルメット=かさばる・ダサい・邪魔になる」といったネガティブな印象から、なかなか家庭に備えられていないのが現状です。

しかし近年は、折りたたみ式や軽量コンパクト設計の防災ヘルメットが多数登場しており、収納や携帯のしやすさも格段に進化しています。

本記事では、防災士の視点から、本当におすすめできる防災ヘルメットを厳選して紹介します。

家庭用、通勤用、子ども用など、さまざまな用途に合った製品を徹底比較し、安心の備えをサポートします。

防災ヘルメットはなぜ必要?頭部を守る“最後の砦”

災害時に命を守るための備えとして、防災ヘルメットは極めて重要なアイテムです。

特に地震発生直後の落下物やガラス片による頭部の損傷は深刻なリスクを伴います。

家庭内でも、家具・照明器具・窓などからの落下物が命に関わる事故を引き起こすケースがあります。

また、避難時には屋外に出ることも多く、電柱やブロック塀、看板、建物の破片など、落下・転倒リスクが無数に存在します。

通勤途中や避難所など、いつどこで危険が訪れるかわかりません。

防災ヘルメットは、これらのリスクから頭部を物理的に守ってくれる“最後の砦”ともいえる存在です。

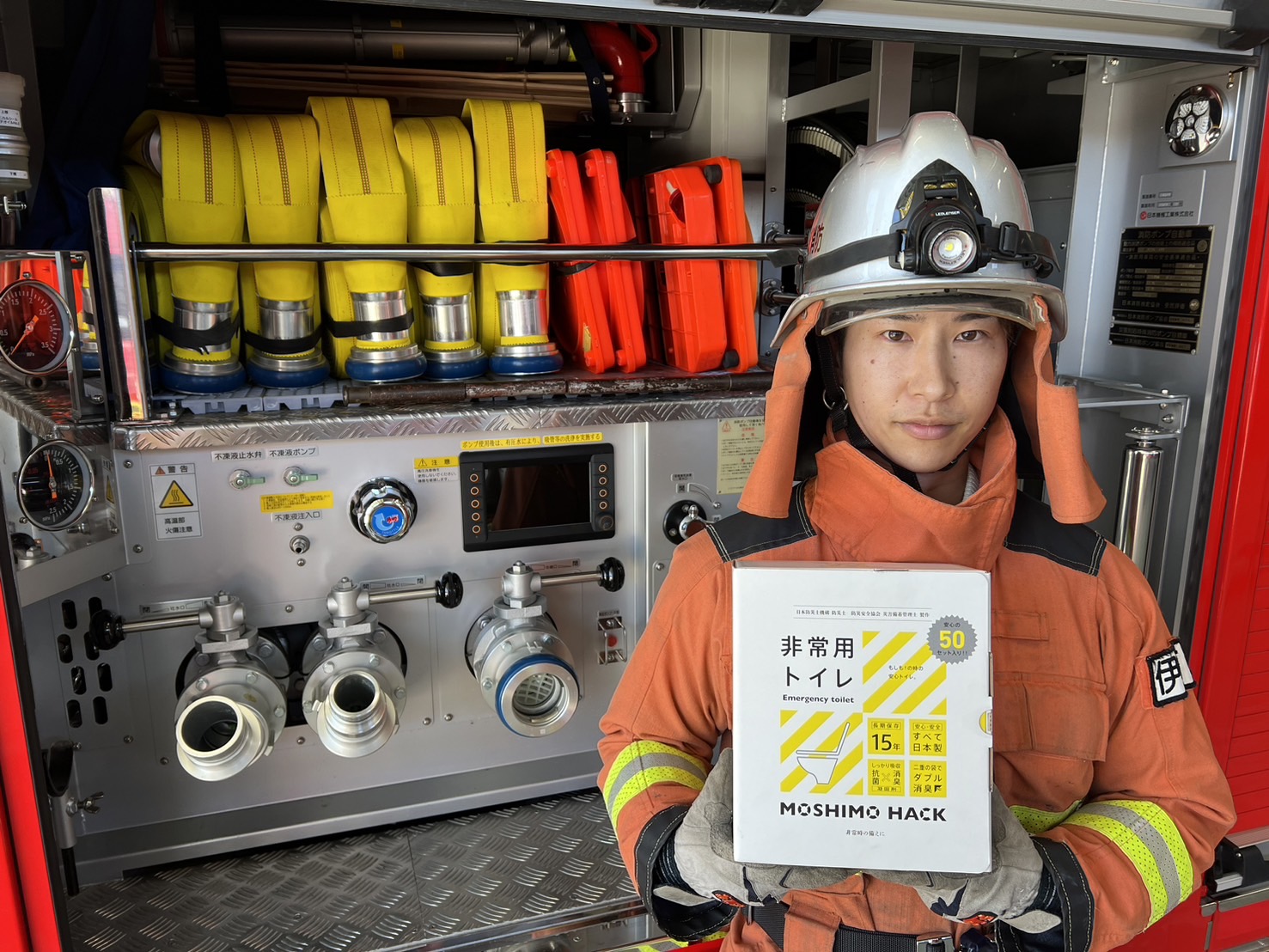

消防士や救急隊員の間でも「まず頭を守れ」と徹底されており、その重要性はプロの現場経験からも実証済みです。

では次に、防災ヘルメットの選び方について見ていきましょう。

防災ヘルメットの選び方|用途・収納性・安全基準でチェック!

防災ヘルメットは「どれでも同じ」ではありません。

災害時の使用環境や目的に応じて、自分に合ったヘルメットを選ぶことが重要です。

例えば、通勤カバンに入れるなら軽量・コンパクトなタイプ、家庭での備蓄には収納性の高い折りたたみ式が便利です。

また、子どもや高齢者が使うなら、装着しやすく重くないモデルが適していますよね。

加えて、「国家検定(厚生労働省の労働安全衛生法に基づく検定)」などの安全基準を満たしているかどうかも確認しましょう。

この記事では、防災士の視点からヘルメット選びでチェックすべき5つのポイントを解説していきます。

① 用途別(家庭用・通勤用・子ども用など)に選ぶ

防災ヘルメットは使うシーンによって、選ぶべきタイプが大きく異なります。

まず家庭用として備える場合は、クローゼットや防災リュックにしまっておける「折りたたみ型」や「スタッキング可能な薄型タイプ」が人気です。

万が一の際に家族全員がすぐ装着できるよう、複数個をまとめて収納しても場所を取らないことが重要です。

一方、通勤用として常に持ち歩くなら「軽量・コンパクト」が最優先。

特に都心での地震などを想定すると、カバンに入れて持ち運べるヘルメットは安心材料になります。

最近は“折りたためるタイプ”でもしっかりと国家検定をクリアしたモデルも多く、日常に取り入れやすくなっています。

また、子ども用の防災ヘルメットは「サイズ調整機構」が付いているものを選びましょう。

成長に合わせてフィット感を調整できるものなら長く使えます。

さらに、嫌がらずに被ってもらうためにも「色」や「デザイン」も意外と大切です。

キャラクターものは避けたい方も、優しい色合いでスタイリッシュなヘルメットを選べば子どもも納得しやすくなります。

- 家庭用:折りたたみ型・薄型タイプ

- 通勤用:軽量・コンパクトタイプ

- 子供用:サイズ調整機能・色やデザイン重視

このように、防災ヘルメットは「どこで」「誰が」使うかを意識して選ぶことで、災害時に本当に役立つ装備となります。

用途を明確にしたうえで選定することが、家族全体の防災力アップにつながるのです。

② 収納性(折りたたみ可/省スペース設計)を重視

防災ヘルメットを選ぶ上で、収納性の良さは非常に重要なポイントです。

特に家庭や職場、車などに複数個備蓄する場合、一般的なヘルメットでは「かさばる」「置き場所に困る」といった問題が起こりがち。

そこで注目されているのが「折りたたみ式」や「フラット収納対応」の防災ヘルメットです。

折りたたみ式ヘルメットは、使わないときには厚さわずか数センチ程度にまでコンパクトになり、クローゼットの隙間や防災リュックのサイドポケット、さらにはデスクの引き出しにも収納可能です。

たとえば人気の「IZANO2」や「BLOOM」シリーズなどは、数秒で展開・装着できる構造ながらも、国家検定をクリアしており、実用性と安全性の両立が図られています。

また、「フラット収納タイプ」は、折りたたみ構造は持たないものの、帽体全体が薄型に設計されているため、棚や箱に効率よく並べて収納することができます。

複数人分の備蓄を想定する企業や公共施設では、このような「スタッキング可能(重ね置き可能)」なモデルが重宝されています。

さらに、車内に備える場合は、シート下やトランクスペースなどの限られた場所でも邪魔にならない形状・厚みであるかどうかもチェックポイントです。

防災リュックに入れる場合も、ヘルメットに占領されて他の物資が入らなくなってしまっては本末転倒。収納効率の良さは、実際の避難時に役立つかどうかを左右する非常に重要な要素です。

なおその一方で、収納性を重視しすぎて「ペラペラで安っぽい」「展開に手間がかかる」といった粗悪な製品を選ばないよう注意も必要です。

信頼できる国内メーカー製で、収納性と装着性をバランスよく備えたモデルを選びましょう。

防災は“いざという時に確実に使える”ことが大前提。

その意味でも、省スペースでの保管が可能かつ、すぐに使える構造かどうかをしっかり確認することが大切です。

③ 安全基準(国家検定・飛来落下物試験)をチェック

防災ヘルメットを選ぶ際に必ず確認しておきたいのが、安全基準の有無です。

災害時に命を守るために着用するヘルメットだからこそ、「見た目がヘルメットっぽい」だけの商品では意味がありません。

大切なのは、そのヘルメットが公的な試験に合格しているかどうかです。

まず注目すべきは、「労働安全衛生法」に基づく厚生労働省の国家検定合格品であるかどうか。

日本国内で販売される工事用ヘルメット(=産業用保護帽)には、以下のような分類があり、製品には「保護帽検定合格証票(通称:検定ラベル)」が貼付されています。

- 飛来・落下物用(飛来物からの保護)

- 墜落時保護用(高所作業など)

- 電気用(感電防止) など

防災用として選ぶ際は、最低限「飛来・落下物用」に合格している製品を選びましょう。

これにより、地震で落下してきた天井材・照明・ガラス片などから頭部を保護できる強度が担保されます。

製品の仕様に「国家検定合格品」「飛来落下物対応」などの記載があるかどうかを必ずチェックしてください。

また、近年では「防災用」として設計された製品の中にも、あえて国家検定に通さずコストを抑えている商品もあります。

もちろんそういった製品がすべて悪いわけではありませんが、「いざというときの安心感」を重視するなら、やはり公的試験に合格しているモデルの方が信頼性は高いと言えるでしょう。

なお、子ども用やデザイン重視のモデルでは、国家検定ではなく独自の耐衝撃試験を実施している製品もあります。

その場合でも、試験機関名や数値データが公開されているかどうかを確認し、「どれくらいの衝撃に耐えられるのか」「何に使える前提の商品なのか」を理解したうえで選ぶことが大切です。

まとめると、防災ヘルメットの安全性は“見た目”では判断できません。

国家検定や第三者試験の有無、試験結果の明示があるかどうかを基準に、「本当に命を守れるヘルメットか?」という視点で選びましょう。

④ 快適性・装着感(軽さ・通気性・フィット性)も大切

防災ヘルメットを選ぶうえで、安全性と並んで重要になるのが「快適性」と「装着感」です。

いくら高性能であっても、重くて締め付けが強かったり、蒸れて不快だったりすると、実際の災害時に着用をためらってしまう可能性があります。

特に長時間の避難生活や通勤中の携帯を想定する場合は、「着け心地の良さ」こそが命を守る性能に直結するのです。

まず注目したいのが「重量」。

一般的な防災ヘルメットは300g〜400g前後のものが主流ですが、中には200g台の超軽量モデルも登場しています。

軽量であればあるほど首や肩への負担が少なく、特に高齢者や子ども、女性にとっては扱いやすいポイントになります。

次に「通気性」も快適性に大きく影響します。

夏場や室内避難時に長時間装着する際、ムレや熱がこもると脱ぎたくなってしまいますよね。

そのため、頭頂部に通気孔を設けたモデルや、内部にメッシュ構造を採用しているもの、吸汗性の高いパッドを使用している製品を選ぶと、より快適に装着できます。

そして何より大切なのが「フィット感」です。

日本人の頭部形状に合ったヘルメットであるか、頭囲のサイズ調整がしやすい「ワンタッチアジャスター機構」や「ラチェット式ダイヤル」が搭載されているかどうかは要チェックポイント。

適切にフィットしないヘルメットは、着用中にズレたり、逆に頭を圧迫して不快になったりと、緊急時の行動にも支障をきたす恐れがあります。

- 重量:軽量モデルも登場している

- 通気性:通気孔あり/メッシュ構造/吸汗パッド

- フィット感:アジャスター機能/ラチェットダイヤル

また、あご紐の素材や締め具合の調整幅も重要です。

ゴム入りのものやソフト素材のパッド付きベルトは、肌あたりが良く、ストレスなく装着できます。

災害は「いつ起きるか分からない」からこそ、“被りたくなるヘルメット”であることが大切です。

せっかく備えるなら、ただ持っておくだけでなく、実際にすぐ使える快適なものを選びましょう。

防災士としても、「快適性は命を守る性能の一部」と断言できます。

⑤ デザイン性や色(子ども・女性でも被りやすい)

防災ヘルメットというと「白くて無骨で、作業現場で使うもの」というイメージを抱いている人は少なくありません。

実際、その印象から「ちょっと恥ずかしい」「置き場所に困る」「子どもが嫌がる」といった理由で、家庭での備蓄が後回しになることもあります。

しかし最近は、防災用途に特化しつつも、見た目にも配慮された“日常に馴染むデザイン”のヘルメットが増えてきています。

たとえば、折りたたみ機能を持ちながらもカラー展開が豊富なモデルは、家族の好みに合わせて選ぶことが可能です。

白・黒・グレーなどの無難な色に加え、パステルカラーやマット仕上げの製品も登場しており、玄関やリビングにそのまま置いていてもインテリアを損なわない点が魅力です。

特に子ども向けの場合、カラフルでかわいいデザインや、キャラクター付きのヘルメットを選ぶことで「自分のもの」として愛着を持ってくれる傾向があります。

防災訓練や避難訓練でも進んで装着してくれるので、家庭での備えとして非常に効果的です。

また、女性にとってもヘルメットの“見た目”は重要なポイントです。

大きすぎるサイズ感やゴツすぎるデザインでは、被りたいという気持ちになりにくいもの。

軽量で小さめサイズ、丸みを帯びたシルエット、肌に合いやすいカラー(ベージュ・ライトグレー・スモーキーピンクなど)を選ぶと、通勤バッグに入れておく心理的ハードルもぐっと下がります。

さらに、デザイン性が高いヘルメットは、いざというときだけでなく“ふだん使いの備え”としての意識向上にも繋がります。

「普段から身近に置いておける=すぐに手に取れる」という意味で、防災の実効性を高める重要な要素です。

防災は“見た目より中身”と考えがちですが、実際には「見た目がよくてこそ、継続的に備えられる」のも現実。

家族全員が抵抗なく被れる、おしゃれで快適なヘルメットを選ぶことが、日常に防災意識を浸透させる第一歩になります。

防災士おすすめ!防災ヘルメット5選【Amazonリンク付き】

数ある防災ヘルメットの中から、どれを選べばよいか分からない――そんな方のために、防災士の視点から本当に「使える」と思える製品だけを厳選しました。

近年は、コンパクトに折りたためるモデルや、軽量で長時間装着しても疲れにくいもの、子どもや高齢者でも安心して使えるデザイン性の高い製品など、用途に応じた選択肢が広がっています。

ここでは、信頼できる国内メーカー製品の中から実際にAmazonなどで購入可能な商品だけを取り上げて紹介。国家検定(飛来・落下・墜落)に対応した安全性や、収納性、使用感、デザインなどの面から、5つのおすすめモデルを徹底解説します。

「命を守るヘルメット」を“どこに備えるか”“誰が使うか”という視点も大切です。

ぜひ、この記事を参考にご家庭・オフィス・学校などの備蓄に活かしてください。

① DIC 折りたたみヘルメット IZANO2

折りたたみタイプの定番。備蓄性と装着性を両立。

非常用ヘルメットの定番ともいえる「DIC 折りたたみヘルメット IZANO2」は、防災士の視点から見ても「とりあえず1個買うならコレ」と太鼓判を押せるモデルです。

災害時の実用性と、平時の収納性を高い次元でバランスさせた優秀な一品です。

最大の特徴は、わずか63mmの厚さに折りたためるコンパクト設計。

この薄さなら防災リュックやクローゼット、玄関の収納棚にもすっきり収まります。

展開時にはしっかりとヘルメットの形状になり、国家検定(飛来落下物・墜落時保護用)をクリアしているため、信頼性も申し分ありません。

素材はABS樹脂製で軽量ながら高い耐衝撃性を持ち、頭囲は55.5〜62cmまで調整可能。

回転式のアジャスターでしっかりフィットさせられ、緊急時にもブレずに安心して装着できます。

通気孔が付いており、夏場や屋外での避難時にも蒸れを軽減してくれるのは地味ながら嬉しいポイントです。

さらに、カラー展開が豊富なのもIZANO2の魅力。

ホワイト・グレー・ブルー・レッドなど、インテリアや家族構成に合わせた選び方が可能で、女性や子どもでも抵抗感なく使えるデザイン性も評価されています。

✅ 仕様概要

- 折りたたみ時サイズ:約63mm厚

- 材質:ABS樹脂

- 重量:450g前後

- 対応頭囲:55.5〜62cm

- 国家検定合格品(飛来・落下・墜落対応)

✅ メリット

- 薄く畳めて収納しやすい

- 国家検定対応の安心仕様

- 調整しやすいアジャスター付き

- 通気性や装着感も良好

- カラーバリエーション豊富

✅ デメリット

- フラット形状ではないため、完全な平置き収納は不可

- 重量は450gと軽量だが、最軽量ではない

家庭用としても、オフィス備蓄や通勤バッグ用としても万能に使えるモデル。

初めて防災ヘルメットを購入する方には、まず検討すべき一品です。

👉Amazonで価格をチェックする※在庫や価格は変動しますので、リンク先で最新情報をご確認ください。

② トーヨーセフティー 折りたたみヘルメット BLOOM

折りたたみ式でコスパ◎!避難バッグに常備しやすい逸品

「BLOOM(ブルーム)」は、老舗安全用品メーカー「トーヨーセフティー」が開発した折りたたみ式の防災ヘルメットです。

軽量でコンパクトに収納できる点が最大の特徴で、非常持ち出し袋や車のダッシュボード、通勤用のリュックなどにも無理なく入る優れた省スペース設計となっています。

重量はわずか約375g(製品によって若干前後あり)、あご紐付きでしっかりフィットするため、いざというときに慌てず装着可能。

収納時の厚みはわずか6cmほどで、展開時は国家検定(厚生労働省の保護帽規格)に準拠した本格ヘルメットとして使用できます。

子どもや高齢者でも扱いやすく、カラーも複数展開(ホワイト・ブルー・ピンクなど)。

ファミリーで色分けして備蓄するのもおすすめです。

折りたたみ展開もワンタッチで行えるため、災害時のストレスを最小限に抑えてくれる点でも評価されています。

価格帯はAmazonなどで3,000円〜4,000円前後とリーズナブルで、まとめ買いしやすいのも魅力。

安価なノーブランド品に不安を感じる方にも、自信を持って勧められる信頼の国産モデルです。

✅ 主な仕様

- 材質:ABS樹脂

- 重量:約375g

- 対応サイズ:53〜62cm程度

- 国家検定:飛来・落下物対応

✅ メリット

- 軽量&折りたたみ可能で収納しやすい

- 国家検定合格品で安心の安全性

- 通勤・家庭・子ども用にも使える汎用性

- カラーバリエーションも豊富

✅ デメリット

- 折りたたみ式ゆえ、強度面で不安に感じる方も(ただし検定対応済み)

- 展開にややコツがいると感じる人もいる

👉 Amazonで見る(トーヨーセフティー BLOOM)※在庫や価格は変動しますので、リンク先で最新情報をご確認ください。

③ 無印良品 折りたためるヘルメット MJ‑FH2

無印らしさ”が光るミニマル設計。日常に溶け込む防災アイテム

無印良品が手がける「折りたためるヘルメット MJ-FH2」は、シンプルで洗練されたデザインと機能性を両立した防災グッズとして高く評価されています。

“いかにも防災用”という見た目ではなく、どんな空間にもなじみやすいニュートラルなフォルムとカラーが特徴で、リビングや玄関に置いても違和感がありません。

このヘルメットは、収納時は高さ約6.5cmまでコンパクトに折りたたむことができ、非常持ち出し袋やクローゼットにも省スペースで収納可能。組み立ては数秒で完了する簡単仕様で、子どもや高齢者でも扱いやすい設計になっています。

安全面も妥協しておらず、厚生労働省の国家検定(飛来・落下物対応)をクリアしており、地震や火災などの災害時に必要な頭部保護をしっかりサポートしてくれます。

また、あご紐付きでフィット感も良好。

重さは約450gとややしっかりめですが、装着感には安定性があり、実用性を優先した構造となっています。

デザイン性を重視したい方、また「防災=生活の一部」として自然に備えたい方に特におすすめの一品です。

現在は無印良品のオンラインストアや一部店舗で購入可能で、価格は税込4,990円(変動あり)と、品質に対して手頃な価格帯も魅力。

✅ 主な仕様

- 材質:ポリプロピレン樹脂

- 重量:約450g

- 対応サイズ:55〜62cm程度

- 国家検定:飛来・落下物対応(厚労省保護帽)

✅ メリット

- 無印良品らしいミニマルデザインで生活に溶け込む

- 国家検定対応で安心の品質

- 折りたたみ時は高さ6.5cmの省スペース設計

- 店舗でも手に取れる入手性の良さ

✅ デメリット

- 他の折りたたみモデルに比べやや重め

- 展開時にロック構造のクセがあるとの声も

👉 Amazonで見る(MJ-FH2)※在庫や価格は変動しますので、リンク先で最新情報をご確認ください。

④ ミドリ安全 フラットメット2

平らに折りたためて収納性◎!現場品質の安心モデル

「ミドリ安全 フラットメット2」は、日本の安全用品メーカーとして信頼の厚いミドリ安全が開発した、防災・避難用の折りたたみヘルメットです。

最大の特長は、折りたたむと“完全に平らになる”という独自構造。

厚さ約45mmという超薄型収納が可能で、防災リュックや引き出し、棚などのわずかなスペースにもスッと収まります。

展開時は片手で素早く組み立てられ、緊急時でも直感的に装着可能。

ヘルメット内部には衝撃吸収ライナーを備えており、万一の飛来・落下物から頭部をしっかり保護します。

また、あご紐やヘッドバンドの調整機構も標準装備されており、大人から子どもまで幅広い頭のサイズにフィットする点も魅力。

国家検定(飛来・落下物用)をしっかり取得しているため、自治体や企業、防災施設での採用実績も多数。

一般家庭でも安心して使える“プロ仕様の備え”として、防災士の立場からも自信をもっておすすめできます。

カラーは白を基調としたシンプルデザインで、どんな場面でも使いやすく、保管中も目立ちすぎないのが嬉しいポイント。

重さも約450gと軽量で、避難時の負担を減らしてくれます。

✅ 主な仕様

- サイズ:使用時 約270×220×140mm、収納時 約270×220×45mm

- 重量:約450g

- 材質:ABS樹脂(高強度プラスチック)

- 対応頭囲:約55~62cm

- 国家検定:厚労省「飛来・落下物用」保護帽 合格品

✅ メリット

- 業界トップクラスの収納性(厚さ45mm)

- 国家検定済の安全性

- 信頼の国内メーカー「ミドリ安全」製

- 調整機構付きでフィット感も◎

- 家庭〜企業まで幅広い用途で活用可能

✅ デメリット

- 展開時に軽い力で変形しやすいため、保管時の扱いに注意

- 他モデルよりやや価格が高め(約6,000円前後)

👉 Amazonで「ミドリ安全 フラットメット2」を見る※在庫や価格は変動しますので、リンク先で最新情報をご確認ください。

⑤ TOYO 折りたたみヘルメット BLOOM3 MOVO

高収納性×高安全性を両立!新世代型の折りたたみヘルメット

「BLOOM3 MOVO(ブルームスリー ムーボ)」は、折りたたみ式ヘルメットの最新モデルとして注目されている製品です。

従来の折りたたみヘルメットでは難しかった“強度”と“収納性”の両立を追求した設計で、備蓄用はもちろん、通勤カバンや防災バッグに常備するアイテムとしても非常に優秀です。

最大の特長は、わずか約5cmの厚みに折りたためるコンパクト構造。それでいて展開時にはしっかりとしたヘルメット形状を保ち、厚生労働省の保護帽国家検定(飛来・落下物用)にも適合している安全性の高いモデルです。

さらに、頭囲の調整ダイヤルやあご紐のフィット性、通気孔の設計など、快適性にも配慮されています。

カラー展開はホワイトやグレーなど落ち着いた印象のものが多く、ビジネスバッグにも自然に入れておけるため、「災害時に会社から自宅まで歩いて帰らなければならない」という想定でも活躍。

もちろん家庭用の備蓄ヘルメットとしてもおすすめで、女性や高齢者でも使いやすい軽量設計なのも嬉しいポイントです。

✅ 主な仕様

- 展開サイズ:約270×220×135mm

- 折りたたみ時:約270×220×50mm

- 重量:約420g

- 対応頭囲:約53〜62cm(調整ダイヤル付き)

- 材質:ABS樹脂

- 国家検定:飛来・落下物用 保護帽 合格品

✅ メリット

- コンパクトに折りたためて収納性◎

- 国家検定合格の確かな安全性能

- 軽量・快適で持ち運びしやすい

- 無地&シンプルデザインでビジネス用にも◎

- 展開・収納が簡単で災害時も安心

✅ デメリット

- 市場流通量がまだ少なく、タイミングによっては在庫切れも

- 長時間の使用には若干の圧迫感を感じる場合も

👉 Amazonで「Toyo BLOOM3 MOVO」を見る※在庫状況や価格は変動するため、リンク先でご確認ください。

防災ヘルメットは「家族分・使う場所ごと」に用意を!

防災ヘルメットは、1つ備えておけば安心……ではありません。

災害は「その時にどこにいるか」で、必要な備えがまったく異なるからです。

たとえば、地震発生時に自宅にいたとしても、ヘルメットが寝室に1つしかないようでは家族全員の安全を確保することはできません。

また、自宅以外にも会社・通勤途中・避難所などで被災する可能性があることを考えると、「使う場所ごと」「家族の人数分」用意しておくことが、実践的な備えとなります。

特に子どもや高齢者などは、頭部にダメージを受けやすいため、サイズや重量に配慮した専用モデルの活用も重要です。

このセクションでは、「家族単位での数量確保」「分散備蓄のポイント」「年齢や体格に応じたヘルメット選び」について詳しく解説していきます。

家族全員分の数を確保することが大前提

防災グッズを揃える際、よくある落とし穴が「家族全員分がない」状態です。

非常食や水、懐中電灯などもそうですが、ヘルメットも1人1個が基本。

災害時にどのタイミングで避難が必要になるかは予測できないため、誰がどこにいても使えるよう、家族全員分を確実に揃えておく必要があります。

特に、寝室・リビング・玄関など「滞在時間が長い場所」や「避難動線上」に人数分を置いておくのが理想です。たとえば、家族4人なら寝室に2個、玄関に2個というように分散設置することで、地震発生時に「取りに戻れない」というリスクを避けられます。

また、家族構成によって必要なヘルメットのタイプも異なります。

子どもや女性、高齢者は、一般的な成人男性用モデルではサイズが合わないことも多いため、調整可能なモデルやSサイズモデルを選ぶと安心です。

さらに重要なのは、備えた後に「誰がどのヘルメットを使うか」を決めておくこと。

名前シールやタグなどで個人管理をしておくと、災害時の混乱の中でも迷わず装着できます。

玄関・車・職場など、分散備蓄で対応力UP

防災ヘルメットを備えるうえで忘れてはならないのが「分散備蓄」という考え方です。

いくら性能の高いヘルメットを用意しても、いざという時にその場所にいなければ意味がありません。

災害は時間も場所も選ばず発生するため、自宅だけでなく「よく過ごす場所や移動手段の中」にもヘルメットを分散して備えておくことが、実践的な防災対策になります。

たとえば、自宅では玄関・寝室・物置などに人数分を配置しておくことで、地震発生時にすぐ装着できる状態が整います。特に玄関は避難の初動で立ち寄る確率が高い場所なので、最低1つは置いておくと安心です。

次に見落とされがちなのが「車内」。

地震や土砂災害、豪雨での交通麻痺など、車中に閉じ込められるリスクや、外に出て避難が必要になるケースもあります。

軽量コンパクトな折りたたみヘルメットであれば、トランクや座席下にも常備可能。

車載防災グッズの一部としてぜひ組み込んでおきましょう。

さらに、職場への備蓄も重要です。

通勤先で被災した場合、自宅まで安全に帰宅するためには帰宅困難者対策としてのヘルメットが役立ちます。

企業によっては防災備蓄品の一環としてヘルメットを用意している場合もありますが、全社員分があるとは限りません。個人での準備が必要な場合も多いため、自席の引き出しやロッカーに入れておくことをおすすめします。

このように、生活導線上の各ポイントにヘルメットを“点在”させておくことで、いつ・どこで被災しても「頭部を守れる」状態を確保することができます。

家庭・車・職場、そして可能であれば学校や施設にまで範囲を広げ、ライフスタイルに応じた分散備蓄を実現しておきましょう。

高齢者・子ども向けの軽量モデルも活用しよう

防災ヘルメットは、すべての年代で必要な防災用品ですが、特に高齢者や子どもにとっては「重さ」や「着け心地」が重要な選定ポイントになります。

標準的な大人用のヘルメットでは重すぎたりサイズが合わなかったりして、結局使われないまま放置されてしまうというケースも少なくありません。

こうした問題を防ぐには、軽量でフィット感に優れたモデルを選ぶことがカギです。

たとえば最近では、先述したように約300g〜400g程度の超軽量モデルや、子ども向けにサイズを小さめに設計したヘルメットも登場しています。首や肩への負担が少なく、長時間装着しても疲れにくいため、実際の災害時でも安心して使えます。

また、高齢者の場合、脱着のしやすさや収納のしやすさも重視しましょう。

折りたたみ式で簡単に広げられるタイプであれば、避難時の動作がスムーズになり、パニック状態でも扱いやすくなります。転倒リスクが高まる高齢者にとって、頭部保護の重要性は特に高いため、家族で事前に「被り方」や「使うタイミング」について話し合っておくのも良い備えです。

子ども向けには、カラフルで親しみやすいデザインのヘルメットや、キャラクターが描かれたものも販売されています。

見た目がかわいくなるだけでなく、「被ること自体が楽しい」という気持ちを引き出せれば、避難訓練や実際の災害時にもスムーズな装着が期待できます。

頭囲調整がしやすいアジャスター付きモデルであれば、成長に応じてサイズ調整もできて安心です。

防災対策は、家族全員が“使える”状態で初めて意味を持ちます。

誰か一人でも「サイズが合わない」「重くて嫌だ」と感じてしまえば、それは備えとして機能しません。

大人用と同じように、子ども用・高齢者用のヘルメットもしっかり準備しておくことが、家族全体の安全性を高めることにつながるのです。

防災ヘルメットは劣化に注意!定期的な交換と保管方法

防災ヘルメットは一度購入すればずっと使えると思われがちですが、実は使用しなくても経年劣化するアイテムです。

プラスチック素材は紫外線や湿気、温度変化の影響を受けやすく、長期間放置していると強度が低下し、いざという時に役に立たない可能性があります。

特に、屋外に近い玄関収納や車内など、温度変化の激しい場所で保管されているヘルメットは要注意。定期的な点検と適切な交換時期の把握が、安全を維持するために欠かせません。

また、防災ヘルメットは正しい保管方法も重要です。

説明書に記載された使用期限や注意点を守り、風通しがよく直射日光を避けられる場所に保管しましょう。

このセクションでは、以下の3つの観点から、防災ヘルメットを安全に長持ちさせる方法を詳しく解説していきます。

- 使用期限は?何年で交換するべき?

- 高温多湿を避けた保管場所の選び方

- 日常での試着・装着訓練も忘れずに

使用期限は?何年で交換するべき?

防災ヘルメットには明確な「使用期限」があります。

特に多くの製品に使われているABS樹脂やポリカーボネートといったプラスチック素材は、時間の経過とともに劣化し、衝撃を吸収する力が弱まってしまうためです。

■ 使用していなくても経年劣化は進む!

たとえ一度も使っていなくても、紫外線・温度変化・湿気・経年化学変化などの影響を受けて、素材内部の分子構造が変化します。

これにより、落下物や衝撃が加わった際に、本来の耐久性を発揮できない恐れがあります。

■ 一般的な使用期限の目安は「5年」

多くの防災用ヘルメットでは、メーカーが5年を目安に交換することを推奨しています。

製品によっては使用期限が「3年」「6年」と異なる場合もありますが、購入時に付属する取扱説明書や、ヘルメット内部に印字された製造年月を必ず確認しましょう。

特に国家検定を取得しているヘルメットには、検定シールに「製造年月」が記載されていることが多く、そこから5年を目安に交換を検討するのが一般的です。

■ 破損・変色・ひび割れがあれば即交換

使用期限内であっても、外見に明らかな劣化がある場合は即交換が必要です。

- 表面に細かいひび割れがある

- 強く押すと変形しやすい

- 落下させた経験がある

- 長期間直射日光に当たっていた

- 装着感が極端に悪くなった

このような場合は、安全性が大きく損なわれている可能性が高いため、ためらわず新しいヘルメットに買い替えることをおすすめします。

■ 定期的な点検と交換の意識が命を守る

災害はいつ起きるか分かりません。

いざという時に、「せっかく備えていたヘルメットが劣化していて意味がなかった…」という事態を防ぐためにも、使用期限と状態を定期的にチェックする習慣をつけましょう。

高温多湿を避けた保管場所の選び方

防災ヘルメットの寿命を左右する大きな要因のひとつが「保管環境」です。

特に多くのヘルメットに使用されているABS樹脂やポリカーボネート素材は、熱や湿気に弱く、劣化を早める原因となります。

そのため、高温多湿を避けた適切な保管場所を選ぶことが、長期間にわたって安全性を保つポイントとなります。

■ NG保管場所:直射日光が当たる場所/車内/屋外倉庫など

まず避けたいのは以下のような場所です。

- 直射日光が当たる棚や窓辺:紫外線によって素材が劣化し、ひび割れの原因になります。

- 車の中や屋外倉庫:夏場は70℃以上にもなることがあり、素材が変形・脆化するリスクがあります。

- 風通しの悪い押し入れや湿気の多い脱衣所:カビやサビ、内部パーツの劣化に繋がります。

これらの場所は、ヘルメットの使用期限内であっても安全性が損なわれる可能性があるため、避けましょう。

■ 理想的な保管場所は「室温が安定して湿気が少ない場所」

おすすめの保管場所は以下の通り。

- クローゼットの上段や棚の奥 → 温度・湿度の変化が少なく、直射日光も避けられます。

- 玄関収納の中(靴箱の上など) → 災害時すぐに取り出せる位置にあり、風通しが良ければ最適です。

- リビングの収納棚内 → 常に目につく場所に置いておくことで、定期的な確認も習慣化できます。

■ ケースや袋に入れて保管するのも◎

防災ヘルメットの中には専用の収納袋やケースが付属しているモデルもあります。

袋に入れることで、ホコリや湿気からの影響を軽減し、傷や摩耗も防げます。

また、定期的に袋から出して風を通すことで、より清潔に保つことができます。

■ 湿度・温度の変化が少ない場所が「長寿命化」のカギ

長期保管を前提とする防災アイテムだからこそ、少しの環境変化が安全性に大きな影響を与えます。

普段から室内環境の安定した場所に置くことで、ヘルメット本来の性能を長く保ちましょう。

日常での試着・装着訓練も忘れずに

防災ヘルメットは、備えるだけで安心ではありません。

いざという時に正しく・素早く装着できなければ、せっかくの備えも十分に機能しない可能性があります。

特に近年増えている折りたたみ式のヘルメットは、展開や調整に慣れておくことが非常に重要です。

■ 実際に試着することで分かる「サイズの合う・合わない」

防災ヘルメットは「頭囲○○〜○○cm対応」と記載されているものの、個人差によるフィット感の違いはやはり出てきます。

頭が締め付けられるような感覚や、逆にグラグラしてしまうようであれば、災害時の行動に支障をきたす恐れがあります。

また、髪型や眼鏡・マスクの有無でも装着感は変わるため、日常の状態で何度か装着確認しておくのがおすすめです。

■ 子ども・高齢者は特に「装着訓練」が重要

家族の中でも、子どもや高齢者は自分ひとりでスムーズに装着できない可能性があります。

折りたたみタイプのヘルメットは展開にコツがいるものも多く、「いざという時にうまく広げられない」「あご紐の留め方がわからない」という事態になりかねません。

家族全員で実際に使ってみることで、どこに置くか・誰がサポートするか・誰がどのヘルメットを使うかといった運用計画も立てやすくなります。

■ 年に1〜2回の「防災訓練」とセットで装着確認を

自治体や地域での防災訓練、あるいは家庭内での自主的な避難訓練に合わせて、防災ヘルメットの装着訓練も取り入れましょう。

やるべきことは以下の通りです。

- ヘルメットを取り出す

- 展開(折りたたみ式の場合)

- 装着してフィット感を確認

- あご紐の留め方・調整確認

- 保管場所への戻し方まで含めて練習

このような「動作の流れ」を実際にやっておくだけで、災害時のパニックを軽減し、命を守る行動に繋がります。

■ 実際に使ってみることで「備えの質」が変わる

道具は使って初めて「使える備え」となります。

家族全員で防災ヘルメットを使う練習をしておくことは、最小の労力で最大の命を守る行動。

備蓄に加え、「慣れ」もセットで用意しておきましょう。

まとめ|防災ヘルメットは“命を守る最前線”。今すぐ家族分を備えよう

地震や災害の発生時、頭部を守るヘルメットは「命を守る最前線」ともいえる防災アイテムです。

瓦礫の落下、転倒による衝撃、避難時の混乱など、あらゆるリスクから命を守ってくれる頼もしい存在ですが、その重要性に対して準備されていない家庭がまだ多いのが現状です。

最近は、折りたたみ式で収納しやすく、デザイン性にも優れたヘルメットが増えてきました。

国家検定に適合した安心モデルを選べば、備えとしての信頼性も十分です。

特に、小さなお子さんや高齢の家族がいるご家庭では、軽量で扱いやすい製品を複数個用意しておくことで、いざという時の安心感がまったく違ってきます。

「使う場所ごと」「家族一人ひとり」に合わせたヘルメットを備えることが、真の防災対策です。

今日が一番若い日。

今この瞬間に、未来の命を守る準備を始めましょう。