防災用懐中電灯の選び方とおすすめ5選|停電・災害時に役立つ必須グッズ

災害時の停電、あなたは「光の備え」ができていますか?

災害が発生すると、多くの場合「停電」がセットで起こります。

特に夜間の停電は、周囲が真っ暗になり、日常の当たり前が一瞬で奪われる非常に危険な状態です。

こうした状況で命を守る上で、まず必要になるのが「光の確保」。ところが、いざという時にスマホのライトだけに頼っていると、電池が切れて連絡も取れなくなる…そんなリスクもあるのです。

この記事では、防災士・災害備蓄管理士・元消防士の視点から「なぜ懐中電灯が防災グッズとして必須なのか?」「どんな基準で選ぶべきか?」「今すぐ買えるおすすめ商品」まで徹底解説します。

なぜ懐中電灯は防災グッズとして必須なのか?

地震・台風・大雨など、日本ではさまざまな自然災害が発生しています。

そのどれもに共通する「備えておくべきグッズ」の代表が懐中電灯です。

では、なぜそれほど重要なのでしょうか?

災害時の停電で「真っ暗になる」現実

地震や台風の影響で送電が止まり、自宅や避難所が完全に暗くなるケースは少なくありません。

特に都市部では夜間の明かりに慣れているため、「本当の暗闇」に直面したときのストレスや不安感は想像以上です。

懐中電灯がないと、避難経路が見えずにつまずいたり、家具の角にぶつかってケガをしたり、最悪の場合は命に関わるような二次被害につながることもあります。

スマホライトでは代用できない理由

「スマホのライトがあるから大丈夫」と思っていませんか?実はそれ、非常に危険な考えです。

スマホのライト機能は長時間の点灯には向いていません。

照射範囲が狭く、照度も十分ではないため広範囲の視認には不向きです。

さらに、懐中電灯として使っている間にバッテリーを消耗してしまえば、連絡手段としてのスマホまで使えなくなるリスクがあります。

避難情報を受け取る、家族と連絡を取るといった大切な役割を持つスマホは、できる限りバッテリーを温存しておくべきです。

夜間の移動・避難・トイレ時に不可欠な“光源”

停電が起きたとき、最も困るのは「夜間の行動」です。

避難所への移動や、屋外の仮設トイレの利用、ガスの元栓の確認など、すべてが暗闇の中では困難になります。

懐中電灯があれば、足元をしっかり照らして安全な移動ができ、両手を使いたい作業時にはヘッドライト型に切り替えるなど、臨機応変な使い方が可能です。

まさに“命を守る光”として、防災における最優先アイテムなのです。

参考:内閣府防災情報ページ「家庭における地震時等の停電対策について」

防災用懐中電灯を選ぶときの5つのポイント

災害時に本当に役立つ懐中電灯を選ぶには、いくつかの重要なチェックポイントがあります。

防災士・元消防士として現場経験のある立場から、初心者の方でも失敗しない「5つの視点」を紹介します。

自身や家族を守るためにも、単に明るいライトを選ぶのではなく、「非常時に本当に使えるか」を基準に選んでいきましょう。

※なお、家庭における総合的な停電時の備えに関しては東京電力「停電対策|家庭でできる備えや対処法とは」のページを参考にしてみてください。

① 電源の種類(電池・手回し・ソーラー)

防災用懐中電灯を選ぶうえで、最も重要なポイントの一つが「電源の種類」です。

災害時は停電が長引く可能性があるため、単に「明るいライト」であるだけでなく、電源の確保が容易なものを選ぶ必要があります。

一般的に、以下のようなタイプに分けられます。

- 乾電池式(単3・単4):もっとも一般的で、手に入りやすい電源。コンビニやスーパーでも購入可能なため、使い勝手が非常に高いです。家族分を揃える際にもおすすめ。

- 手回し充電式:電池がなくても発電できる安心タイプ。持続時間は短いものの、「非常時に最低限の明かりを確保する」という意味では非常に心強い存在です。

- ソーラー充電式:太陽光があれば充電できるエコな選択肢。日中に充電して夜に使用するスタイルが基本。ただし天候や時間帯に左右されるため、乾電池式や手回し式と併用するのが理想です。

- USB充電式:モバイルバッテリー等と連携して使えるタイプ。ただし、バッテリーが枯渇すれば使えなくなるため、単体での備えとしてはやや不安が残ります。

防災グッズとして懐中電灯を選ぶ際には、「1種類だけ」に頼らないことが鉄則です。

たとえば、乾電池式+手回し式の2種類を準備しておくことで、万が一の電池切れにも対応できます。

家族で使うなら、使用頻度が高いものは乾電池式、緊急時用として手回し式を備えるなど、役割分担をしておくと安心です。

② 明るさと照射範囲(ルーメン)

防災用懐中電灯を選ぶうえで、明るさは非常に重要な要素です。

明るさは「ルーメン(lm)」という単位で表され、数値が高いほど広範囲を明るく照らすことができます。

災害時の停電では、真っ暗な室内だけでなく、夜間の避難や外での作業にも対応する必要があります。そのため、防災用途では最低でも100〜200ルーメン以上を目安に選びましょう。

特に以下のようなシーンでは、明るさが命を守る要素になります。

- 暗闇での足元確認(転倒防止)

- 家族の安全誘導

- 突発的な屋外避難や作業対応

照射範囲についても確認しておくと安心です。

ライトのビームが「スポット型(一点集中)」か「ワイド型(全体照射)」かによって、使い勝手は大きく変わります。

おすすめは「調光機能付きモデル」です。強・中・弱モードの切り替えができれば、

・強モード=屋外避難や捜索に

・弱モード=寝る前や室内使用に

といった使い分けが可能になり、電池の節約にもつながります。

さらに最近では「高輝度モード+SOS点滅モード」などを搭載したモデルも多く、緊急時の信号発信としても活用できます。

つまり、防災懐中電灯の「明るさ」と「照射範囲」は、夜間の命綱となる性能です。

見た目や価格だけで選ばず、200ルーメン以上+照射範囲の広さ+調光機能の有無を必ずチェックしましょう。

③ 使用時間と電池持ち

災害時の停電は、数時間で復旧するとは限りません。

特に大規模災害では「1日以上の停電」が発生することも想定されます。

そんなときに重要になるのが「使用可能時間」と「電池の持ち」です。

たとえば、以下のような製品スペックを比較してみましょう。

- 低輝度モード:連続50〜100時間使用可能

- 高輝度モード:連続5〜10時間使用可能

多くの製品では“最大照射時間”が記載されていますが、これは最も暗いモードで使用した場合であることが多いため、注意が必要です。

高輝度モードでは、その半分以下の時間しか持たないケースもあります。

災害用としては、以下のような備え方が理想です。

- 10時間以上の連続使用が可能なモデルを選ぶ

- 予備の乾電池を一緒に保管しておく

- 手回し式・ソーラー式など、電池が不要なタイプも併用する

また、USB充電式の懐中電灯もありますが、停電中は充電環境が確保できない可能性があるため、モバイルバッテリーやソーラーチャージャーとの併用が必須です。

おすすめは「乾電池式(単3・単4)」をメインにしつつ、手回し式やソーラー式をサブとして持っておく組み合わせ。

電池の残量が気にならず、いざというときに点灯できる“安心感”が防災グッズとしての重要価値です。

④ サイズ・重量・持ちやすさ

非常用としての懐中電灯は、サイズと重さ、そして持ちやすさも見逃せません。

災害時には、避難行動をしながらライトを持ち歩くことも想定されます。

そのため、以下のポイントに注意して選ぶと実用性が大きく向上します。

- 重すぎないか?(200g以内が理想) → 長時間持ち歩いても疲れにくい

- 片手で持ちやすい形状か? → 転倒や不安定な姿勢でも落としにくい

- リュックやポケットに入るか? → 携帯性が高く、必要時にすぐ取り出せる

特に子どもや高齢者が使うことを想定するなら、軽量・コンパクトなモデルが断然おすすめです。

重くて大きいと持ち歩くのが億劫になり、結果として「使わずに終わる」ことになりかねません。

一方で、自宅内での据え置き用や長時間照射を目的とするなら、多少大型でも問題はありません。家庭用・携帯用でモデルを分けるのも一つの手です。

また、手にフィットする滑り止め付きグリップや、吊り下げ可能なカラビナ・ストラップ付きのモデルなども便利です。

防災グッズにおいては、性能だけでなく「誰でも使えるか」という視点も忘れずに。

家族全員が安全に使える形状・重量であることが理想です。

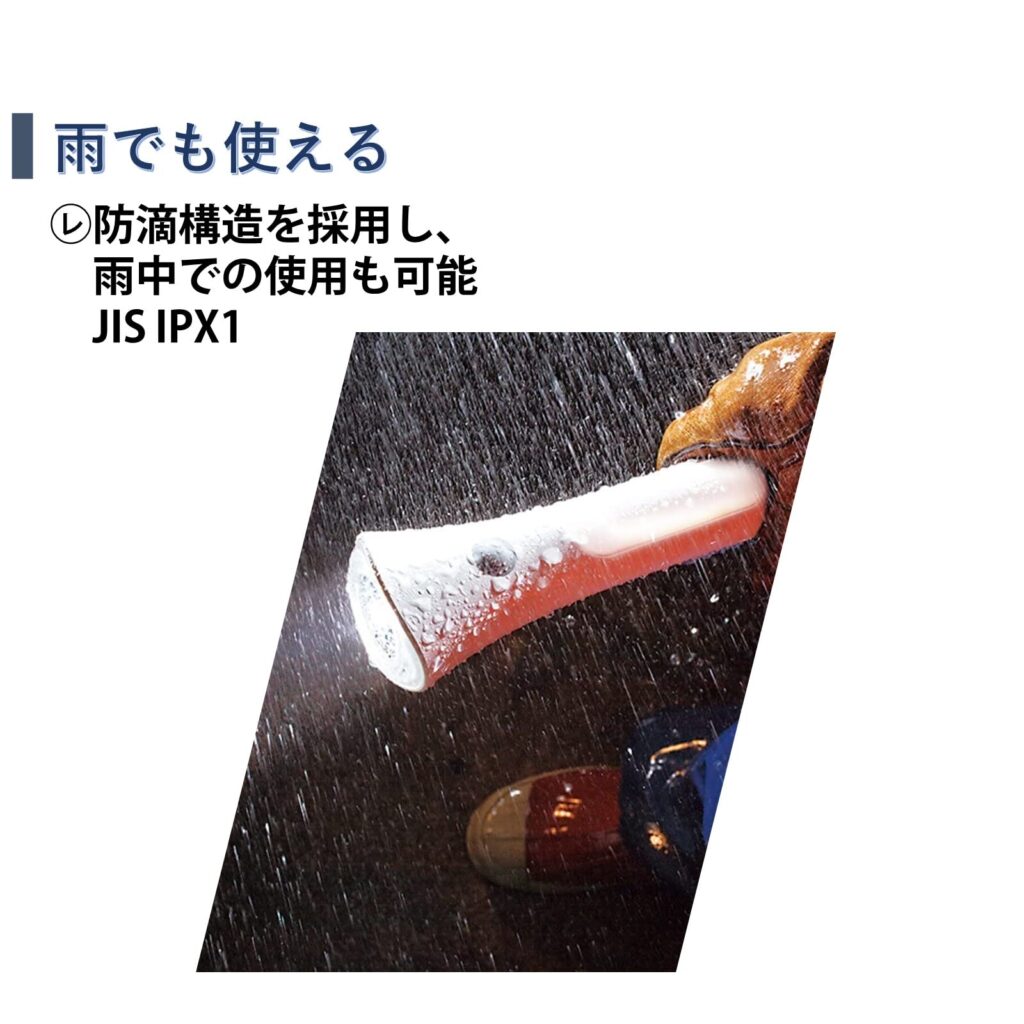

⑤ 防水性・耐衝撃性などの堅牢性

最後に見落とされがちですが、防災用懐中電灯において防水性や耐久性(堅牢性)は非常に大切なポイントです。

災害時は、以下のような悪条件下での使用が予想されます。

- 屋外での使用(雨・湿気・泥など)

- 倒壊家屋内での使用(ホコリ・粉塵)

- 落下・衝撃・水濡れなどのリスク

これらの環境でも問題なく使用できるライトでなければ、いざという時に壊れてしまい、“灯りの確保”ができなくなってしまいます。

防水性の指標には「IP規格(IPX4〜IPX8など)」があります。防災用途としてはIPX4以上(生活防水レベル)が推奨されます。屋外の雨程度であれば、IPX4で十分対応できます。

また、耐衝撃性の面では、落下テスト(1m落下耐性など)に合格しているモデルを選ぶと安心です。

特に避難所やがれきの中での使用を想定すると、衝撃に強い設計であることは必須条件になります。

加えて、懐中電灯の外装がゴムやラバーで保護されているモデルは、滑りにくく落下時の衝撃も吸収してくれるため、防災向けとして非常に優秀です。

まとめると、「防水性・耐久性が高い=安心して使える」。

このシンプルな原則を守り、IPX4以上の防水性能+耐衝撃設計を備えたライトを選ぶことで、過酷な状況下でもあなたや家族の安全を守ることができます。

防災士おすすめ!非常時に役立つ懐中電灯5選【Amazonリンク付き】

災害時に本当に役立つ懐中電灯とは何か?

ここでは、防災士・災害備蓄管理士・元消防士という立場から、用途・家族構成・災害の場面を想定し、「明るさ・電源の安定性・堅牢性・持ち運びやすさ」などを軸に厳選したおすすめ5商品を紹介します。

すべてAmazonで購入可能であり、リンク経由でそのまま備えることができます。

① Lepro LED懐中電灯 単三電池対応 ハンディライト OSRAMチップ

非常用ライトとして最初におすすめするのが、Leproの単三電池対応LED懐中電灯です。

このモデルは、手のひらサイズでありながら実用性が高く、防災グッズとして非常に人気の高いアイテムです。

特に注目すべきポイントは以下の通り:

- ✅ 単三電池対応:入手性が高く、災害時でもコンビニやスーパーで調達しやすい

- ✅ ズーム機能付き:ピンポイントで遠くを照らす・広く足元を照らすの切替が可能

- ✅ 5つの点灯モード:ハイ・ミディアム・ロー・点滅・SOSに切り替え可能

- ✅ 防滴仕様:多少の雨や水しぶきでも安心して使用できる

- ✅ 軽量コンパクト:子どもや高齢者でも片手で簡単に持てる

- ✅ コスパ抜群:2本セットなどの販売もあり、家族分をそろえやすい

これらの特徴から、日常使い〜非常時まで幅広く対応できる万能タイプと言えます。

特に夜間のトイレや避難ルートの確保、車内での使用など、多用途に使えるのが最大の魅力です。

防災士としての立場から見ても、「まず最初に1本持つべきライト」として非常におすすめできるモデルです。

家族分の備えとしてもコストを抑えやすく、防災リュックや寝室、車などに分散して常備しておくと安心です。

② COOLEAD 手回し充電ライト 多機能 防災ラジオ機能付き ソーラー併用モデル

災害時に特に心強いのが、電池不要で使用できる手回し式+ソーラー充電式の多機能ライトです。

COOLEADのこのモデルは、懐中電灯・ランタン・ラジオ・モバイルバッテリーとしても使える多機能型で、電源が完全に断たれた状況でも頼れる存在となります。

特に情報収集の手段が限られる災害時において、ラジオ機能は重要な役割を果たします。

FM/AM/緊急放送にも対応しており、最新の避難情報や天気予報を受信可能です。

また、スマートフォンへの給電も可能なため、通信手段を確保したいときにも活躍します。

主な特徴・メリット:

- ✅ 手回し・ソーラー・USBの3WAY充電が可能

- ✅ ライト機能に加えてラジオ&モバイルバッテリー機能付き

- ✅ FM/AM/緊急放送に対応、災害時の情報収集に有効

- ✅ ランタンとしても使えるため室内照明にも最適

- ✅ 軽量で持ち運びやすく、常備しても邪魔にならない

このライトは、1台で複数の防災機能をカバーしたい方に特におすすめです。

避難所でも、自宅の停電時でも、1台あると圧倒的な安心感があります。

③ GENTOS(ジェントス) LEDライト RX シリーズ(単3/単4対応・高輝度モデル)

信頼の国内ブランド・GENTOSが手がけるRXシリーズは、明るさ・耐久性・操作性のすべてを兼ね備えた防災用LEDライトの定番商品です。

300ルーメン以上の高輝度で周囲をしっかり照らせるほか、防水・耐衝撃構造によりアウトドアや被災現場でも活躍。

点灯モードは複数あり、状況に応じて明るさを切り替えられるのも魅力です。

主な特徴・メリット:

- ✅ 高輝度300ルーメン以上で暗所でも安心の明るさ

- ✅ 単3または単4電池に対応、電池入手性が高い

- ✅ 防水・耐衝撃性能あり、屋外や緊急時にも強い

- ✅ 明るさ調整・点滅モードなど多機能操作が可能

- ✅ 手に馴染むコンパクト設計で持ち運びに便利

非常時に「とにかく明るい光源」が必要な場面では、このような高性能ライトが最適です。

1本は備えておきたい本格モデルといえるでしょう。

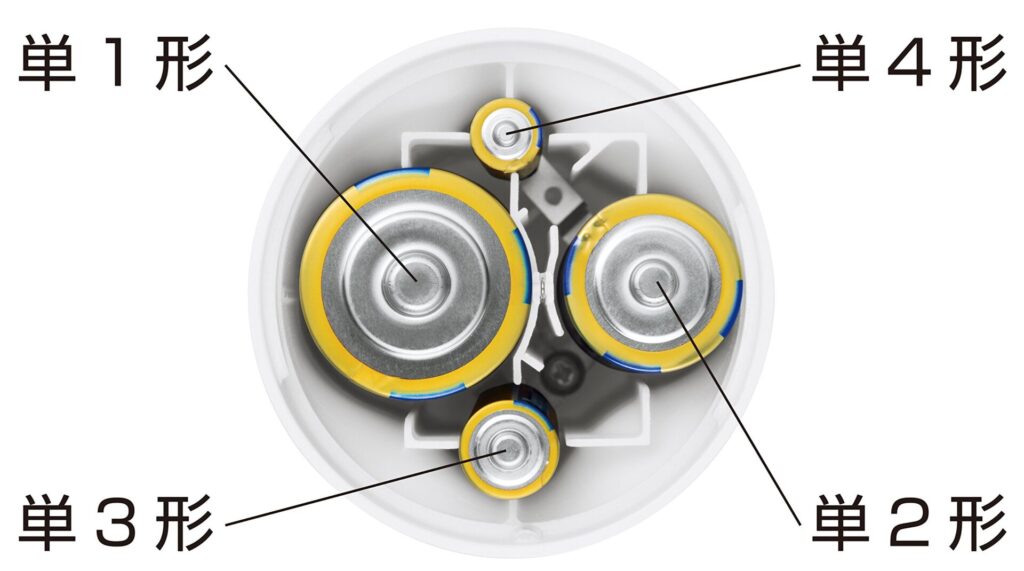

④ Panasonic LED懐中電灯「電池がどれでもライト」シリーズ BF‑BM10‑W

災害時は特定のサイズの乾電池が手に入らない可能性もありますよね。

そんなときに役立つのが、Panasonicの「電池がどれでもライト」。

このモデルは単1~単4のどのサイズの電池でも1本で点灯できる画期的な設計です。

日常的にさまざまな電池を使っている家庭では、ストックの電池を有効活用できるため、実用性が非常に高いです。

主な特徴・メリット:

- ✅ 単1~単4の乾電池どれでも使用可能(1本で点灯)

- ✅ 非常時の電池不足でも柔軟に対応可能

- ✅ 明るさは実用レベル、室内の移動や作業にも十分

- ✅ 大手ブランドならではの安心品質

- ✅ シンプルな構造で誰でも使いやすい

特に家庭用としては「電池の種類を気にせず使える」という点で大きなアドバンテージがあります。

防災リュックや各部屋に1本ずつ備えておくと良いでしょう。

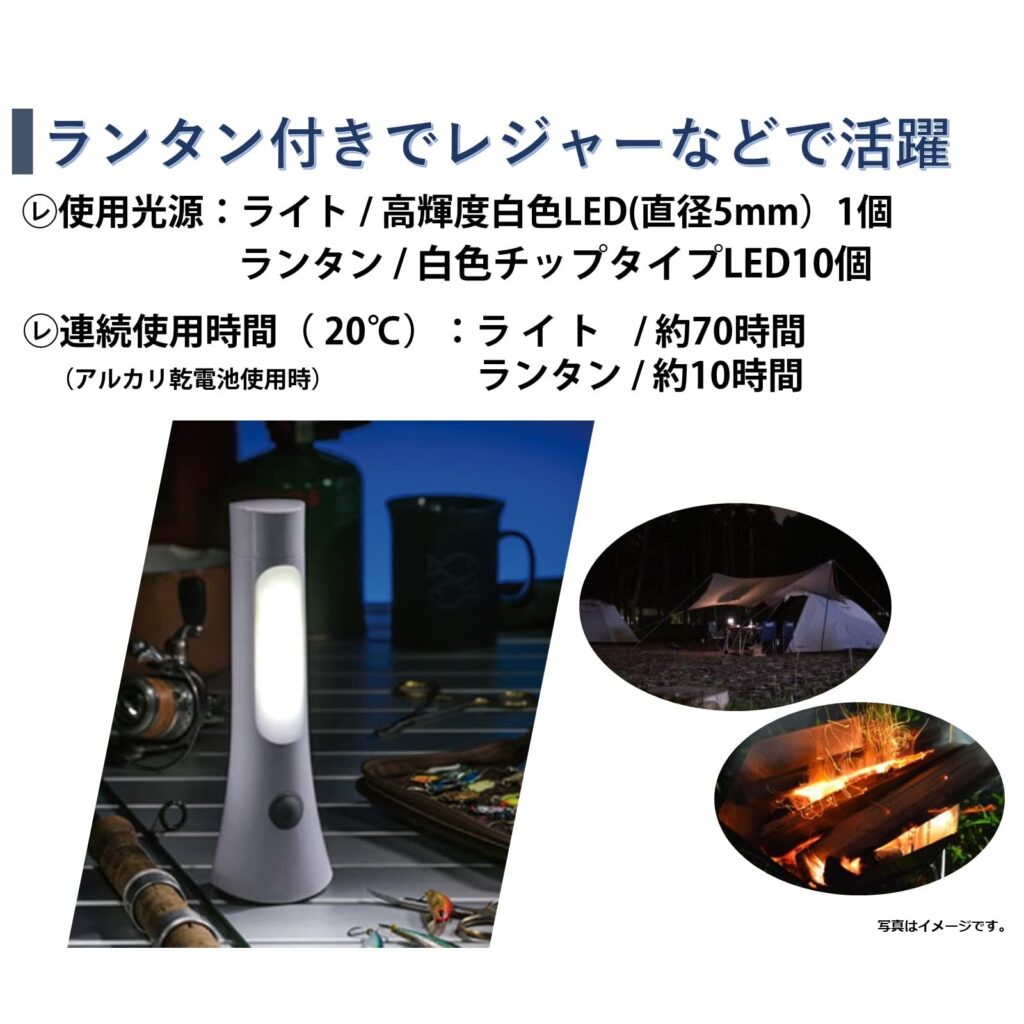

⑤ TOSHIBA 懐中電灯 KFL‑304L / ランタン付き2WAYハンディライト

TOSHIBAのKFL-304Lは、懐中電灯としても使えるうえ、ランタンとして“吊るして使える”2WAYタイプの防災ライトです。

周囲全体を照らす360度型の光を持ち、停電時の室内照明として非常に優れた性能を発揮します。

また、テーブルに置いたり、上から吊るしたりと使用スタイルの自由度が高く、避難所や車中泊などでも役立ちます。

主な特徴・メリット:

- ✅ 懐中電灯+ランタンの2WAY仕様

- ✅ 全方向を照らせる広範囲照射で安心感あり

- ✅ 手持ち・卓上・吊り下げに対応した汎用性

- ✅ シンプルな操作で高齢者や子どもにも使いやすい

- ✅ TOSHIBA製ならではの信頼性と品質

室内照明・避難所照明として使える防災ライトを探している方にぴったりです。

家族の集まるリビングや避難時のテント内にもおすすめですよ。

非常用ライトは“複数種類”の組み合わせが安心

防災用に懐中電灯を1本備えるだけでは、実際の災害時には心許ない場合があります。

なぜなら、シーンごとに求められる“光の役割”が異なるからです。

日常生活と違い、非常時には「手元を照らす」「部屋全体を明るくする」「移動時に使う」「長時間使う」「自分の存在を知らせる」など、複数の光源が必要になります。

そのため、災害に備える際は、異なる種類のライトを“組み合わせて備える”ことが非常に重要です。

たとえば、以下のような組み合わせが理想的です:

- ✅ ハンディ型LEDライト(移動・トイレ・作業用)

- ✅ ランタン型ライト(室内照明・団らん用)

- ✅ 手回し・ソーラー式ライト(電源不要で長期使用に対応)

- ✅ 小型ライト(子ども・高齢者用)

- ✅ 高輝度タフモデル(屋外作業・避難経路の照射用)

こうした組み合わせにより、さまざまな場面での“光のニーズ”を的確にカバーできます。

特に在宅避難や避難所生活では、電気が使えない状況が長期に及ぶケースも想定されます。

その際、1種類のライトしかないと、用途が限定されて不便さを感じたり、複数人で共有できずトラブルの原因になったりすることもあります。

また、電源の種類も分散させておくと安心です。

たとえば「乾電池式」と「USB充電式」「ソーラー式」「手回し式」など、複数の電源方式のライトを揃えておけば、どれか1つが使えなくなっても代替が利きますよね。

災害時は電池の入手が困難になったり、USB充電ができなくなることもありますので、電源の冗長性は非常に重要です。

防災士・元消防士としての経験からも、「とりあえず1本」ではなく、「使い分けの視点を持って複数本」を備えることが、家族全員の命と生活を守ることにつながると断言できます。

特に小さなお子様やご高齢の方がいるご家庭では、各自に合った使いやすいライトを用意しておくことが、パニックを防ぎ、冷静な行動を促す大きな要因になります。

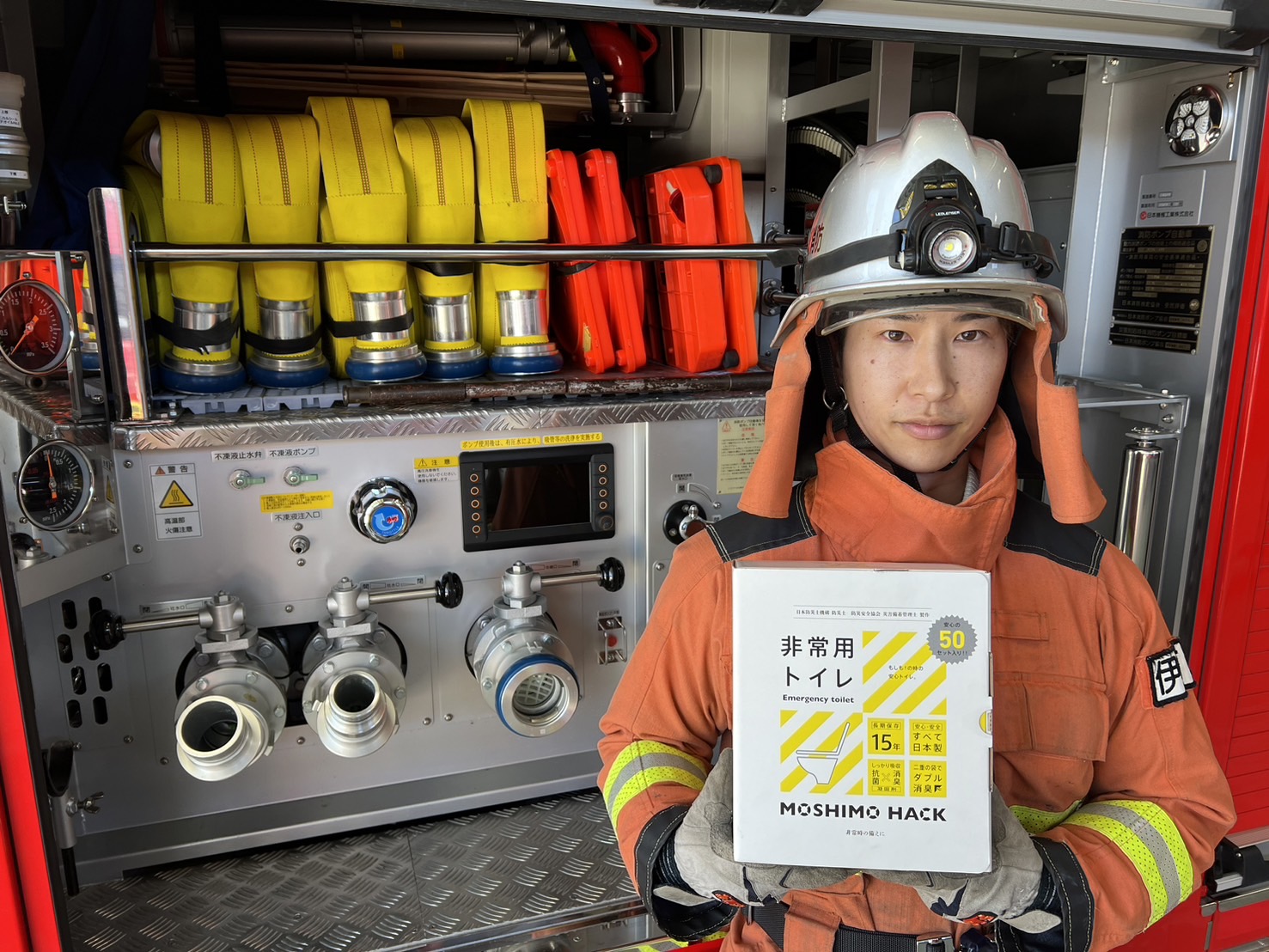

※なお災害時には“明かり”とともに、“トイレの確保”も重要な課題です。

👉 非常用トイレの選び方や使用法などはこちらで詳しく解説しています

まとめ|懐中電灯は“光のライフライン”。今すぐ備えよう

災害はある日、突然やってきます。

そして多くの場合、その瞬間に「電気」は止まります。

真っ暗な中で「何が起きているのか分からない」…この不安と恐怖を和らげ、あなたや家族の安全を守ってくれるのが“光”です。

だからこそ、懐中電灯はただの便利グッズではなく、命を守る“光のライフライン”だと私たちは位置づけています。

中には、スマホのライトで代用しようとする方もいますが──スマホは照射範囲が狭く、何よりバッテリーの消耗が早いため、非常時には極めて不安定な手段となります。

一方で、信頼できる懐中電灯が手元にあれば、

- 停電時の移動

- 夜間のトイレ

- 避難所への移動

- ラジオや情報収集

といった場面で、冷静に行動できる“余裕”を持つことができます。

防災士・災害備蓄管理士、そして元消防士としての経験からも断言できますが──

「灯りの有無」が、その後の安全性・行動の質・心理状態に大きな影響を及ぼします。

光の備えはどうしても後回しにされがちです。ですが、“いま”備えることで、未来の不安は確実に軽減できます。

今すぐできる最初の一歩

まずは 家族の人数分の懐中電灯に加えて、

- ランタン型(室内照明用)

- 高輝度タフモデル(屋外用)

- 手回し・ソーラー式(電源不要)

など、“用途別の複数ライト”を組み合わせて備えることを強くおすすめします。

今はAmazonなどで信頼性の高い防災ライトが手軽に入手できます。

この記事で紹介した「おすすめ5選」から、まず1本選んで、今日中に備えをスタートしてください。

備えは、「未来の自分と家族」を守る最善の行動です。

「懐中電灯くらい」と軽視せず、“光のライフライン”という視点で備えを最優先にしていきましょう。

✅この記事のリンクはアフィリエイトを含みますが、紹介している商品はすべて防災士の視点から厳選したものです。信頼できる製品のみをご紹介していますので、ぜひご参考にしてください。

✅明かりに加えて、水が使えない時の備えも抜かりなく。詳しくはこちら